Editos Monde des religions

Classement par ordre chronologique décroissant : du plus récent (nov-déc 2013) au plus ancien (nov-déc 2004)

Enregistrer

Enregistrer

Le Monde des Religions n° 62 – Nov/Décembre 2013 –

Sur la question des miracles, je ne connais aucun texte aussi profond et éclairant que la réflexion que nous livre Spinoza dans le chapitre 6 du Traité théologico-politique. « De même que les hommes appellent divine toute science qui surpasse la portée de l’esprit humain, ils voient la main de Dieu dans tout phénomène dont la cause est généralement ignorée », écrit le philosophe hollandais. Or, Dieu ne saurait agir en dehors des lois de la nature qu’il a lui-même établies. S’il existe des phénomènes inexpliqués, ceux-ci ne contrecarrent jamais les lois naturelles, mais ils nous apparaissent comme « miraculeux » ou « prodigieux » parce que nous avons une connaissance encore limitée des lois complexes de la nature. Spinoza explique ainsi que les prodiges rapportés dans les Écritures sont soit légendaires, soit le fait de causalités naturelles qui dépassent notre entendement : il en va ainsi de la mer Rouge qui se serait ouverte sous l’effet d’un vent violent, ou des guérisons de Jésus qui mobiliseraient des ressources encore ignorées du corps ou de l’esprit humain. Le philosophe se livre ensuite à une déconstruction politique de la croyance aux miracles et dénonce l’« arrogance » de ceux qui entendent ainsi montrer que leur religion ou leur nation « est plus chère à Dieu que toutes les autres ». Non seulement la croyance aux miracles, entendus comme phénomènes surnaturels, lui apparaît comme une « stupidité » contraire à la raison, mais aussi contraire à la foi véritable, et qui la desservirait : « Si donc un phénomène se produisait dans la nature qui ne fût point conforme à ses lois, on devrait admettre de toute nécessité qu’il leur est contraire et qu’il renverse l’ordre que Dieu a établi dans l’univers en lui donnant des lois générales pour le régler éternellement. D’où il faut conclure que la croyance aux miracles devrait conduire au doute universel et à l’athéisme. »

Ce n’est pas sans émotion que j’écris cet éditorial, car c’est le dernier. Cela fait en effet bientôt dix ans que je dirige Le Monde des Religions. Le temps est venu de passer la main et de consacrer tout mon temps à mes projets personnels : livres, pièces de théâtre et bientôt, je l’espère, film de cinéma. J’ai eu beaucoup de joie à vivre cette aventure éditoriale exceptionnelle et vous remercie du fond du cœur pour votre fidélité, qui a permis à ce journal de devenir une véritable référence sur le fait religieux dans toute la francophonie (il est diffusé dans seize pays francophones). Je souhaite vivement que vous continuiez à lui rester attachés et je suis heureux d’en confier les rênes à Virginie Larousse, la rédactrice en chef, qui a une excellente connaissance des religions et une bonne expérience journalistique. Elle sera aidée dans sa tâche par un comité éditorial rassemblant plusieurs personnalités qui vous sont familières. Nous travaillons ensemble à une nouvelle formule que vous découvrirez en janvier, et qu’elle vous présentera elle-même dans le prochain numéro.

Très belle continuation à toutes et à tous.Lire les articles en ligne du Monde des Religions : www.lemondedesreligions.fr

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer [...]

Le Monde des Religions n° 61 – Sept/Octobre 2013 –Comme l’écrivait Saint Augustin dans La Vie heureuse : « Le désir de bonheur est essentiel à l’homme ; il est le mobile de tous nos actes. La chose au monde la plus vénérable, la plus entendue, la plus éclaircie, la plus constante, c’est non seulement qu’on veut être heureux mais qu’on ne veut être que cela. C’est à quoi nous force notre nature. » Si chaque être humain aspire au bonheur, toute la question est de savoir si un bonheur profond et durable peut exister ici-bas. Les religions apportent à ce sujet des réponses très divergentes. Les deux positions les plus opposées me semblent être celles du bouddhisme et du christianisme. Tandis que toute la doctrine du Bouddha repose sur la poursuite d’un état de parfaite sérénité ici et maintenant, celle du Christ promet aux fidèles le vrai bonheur dans l’au-delà. Cela tient à la vie de son fondateur – Jésus meurt vers 36 ans de manière tragique – mais aussi à son message : le Royaume de Dieu qu’il annonce n’est pas un royaume terrestre mais céleste et la béatitude est à venir : « Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés » (Matthieu, 5, 5).

Dans un monde antique plutôt enclin à rechercher le bonheur ici et maintenant, y compris dans le judaïsme, Jésus déplace clairement la problématique du bonheur vers l’au-delà. Cette espérance du paradis céleste va traverser l’histoire de l’Occident chrétien et conduire parfois à bien des extrémismes : ascétisme radical et souhait du martyr, mortifications et souffrances recherchées en vue du Royaume céleste. Mais avec le fameux mot de Voltaire – « Le paradis est où je suis » – s’opère en Europe à partir du XVIIIe siècle un formidable renversement de perspective : le paradis ne doit plus être attendu dans l’au-delà mais réalisé sur Terre, grâce à la raison et aux efforts des hommes. La croyance dans l’au-delà – et donc dans un paradis au ciel – va progressivement s’amenuiser et la grande majorité de nos contemporains vont se mettre en quête d’un bonheur ici et maintenant. La prédication chrétienne en est totalement bouleversée. Après avoir tant insisté sur les tourments de l’enfer et les joies du paradis, les prédicateurs catholiques et protestants ne parlent presque plus de l’au-delà.

Les courants chrétiens qui ont le plus le vent en poupe – les évangéliques et les charismatiques – ont parfaitement intégré cette nouvelle donne et ne cessent d’affirmer que la foi en Jésus procure le plus grand des bonheurs, dès ici-bas. Et puisque nombre de nos contemporains assimilent bonheur et richesse, certains vont même jusqu’à promettre aux fidèles la « prospérité économique » sur Terre, grâce à la foi. On est très loin de Jésus qui affirmait qu’« il est plus facile pour un chameau de rentrer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le Royaume des cieux » (Matthieu, 19, 24) ! La vérité profonde du christianisme se trouve sans doute entre ces deux extrémités : le refus de la vie et l’ascétisme morbide – justement dénoncé par Nietzsche – au nom de la vie éternelle ou de la peur de l’enfer d’un côté ; la seule poursuite du bonheur terrestre de l’autre. Jésus, au fond, n’a pas méprisé les plaisirs de cette vie et n’a pratiqué aucune « mortification » : il aimait boire, manger, partager avec ses amis. On le voit souvent « tressaillir de joie ». Mais il a clairement affirmé que la béatitude suprême n’est pas à attendre en cette vie. Il ne récuse pas le bonheur terrestre, mais fait passer d’autres valeurs avant lui : l’amour, la justice, la vérité. Il montre ainsi qu’on peut sacrifier son bonheur ici-bas et donner sa vie par amour, pour lutter contre l’injustice ou pour être fidèle à une vérité. Les témoignages contemporains de Gandhi, de Martin Luther King ou de Nelson Mandela en sont de belles illustrations. Reste à savoir si le don de leur vie trouvera une juste récompense dans l’au-delà ? C’est la promesse du Christ et l’espérance de milliards de croyants à travers le monde.Lire les articles en ligne du Monde des Religions : www.lemondedesreligions.fr [...]

Le Monde des Religions n° 60 – Juillet/Août 2013 –Une histoire juive raconte qu’en réalité, Dieu a créé Ève avant Adam. Comme Ève s’ennuie au paradis, elle demande à Dieu de lui donner un compagnon. Après mûre réflexion, Dieu finit par accéder à sa demande : « Entendu, je vais créer l’homme. Mais fais attention, il est très susceptible : ne lui dis jamais que tu as été créée avant lui, il le prendrait très mal. Que cela reste un secret entre nous… entre femmes ! »

Si Dieu existe, il est bien évident qu’il n’est pas sexué. On peut donc se demander pourquoi la plupart des grandes religions s’en sont faites une représentation exclusivement masculine. Comme le rappelle le dossier de ce numéro, il n’en a pas toujours été ainsi. Le culte de la Grande Déesse a sans doute précédé celui de « Yahvé, seigneur des armées », et les déesses occupaient une place de choix dans les panthéons des premières civilisations. La masculinisation du clergé est sans doute l’une des principales raisons de ce renversement, qui s’opéra au cours des trois millénaires qui précèdent notre ère : comment une cité et une religion gouvernées par des hommes pouvaient-elles vénérer une divinité suprême du sexe opposé ? Avec le développement des sociétés patriarcales, la cause est donc entendue : le dieu suprême, ou le dieu unique, ne peut plus être conçu comme féminin. Non seulement dans sa représentation, mais aussi dans son caractère et sa fonction : on valorise ses attributs de puissance, de domination, de pouvoir. Au ciel comme sur la terre, le monde est gouverné par un mâle dominateur.

Même si le caractère féminin du divin va subsister au sein des religions à travers divers courants mystiques ou ésotériques, ce n’est finalement qu’à l’époque moderne que cette hypermasculinisation de Dieu est véritablement remise en cause. Non qu’on passerait d’une représentation masculine à une représentation féminine du divin. Nous assistons plutôt à un rééquilibrage. Dieu n’est plus essentiellement perçu comme un juge redoutable, mais surtout comme bon et miséricordieux ; les croyants sont de plus en plus nombreux à croire en sa bienveillante providence. On pourrait dire que la figure typiquement « paternelle » de Dieu tend à s’estomper au profit d’une représentation plus typiquement « maternelle ». De même la sensibilité, l’émotion, la fragilité, sont valorisées dans l’expérience spirituelle. Cette évolution n’est évidemment pas sans lien avec la revalorisation de la femme dans nos sociétés modernes qui touche de plus en plus les religions, en permettant notamment à des femmes d’accéder à des fonctions d’enseignement et de direction du culte. Elle traduit aussi la reconnaissance, dans nos sociétés modernes, de qualités et de valeurs identifiées comme plus « typiquement » féminines, même si elles concernent évidemment tout autant les hommes que les femmes : la compassion, l’ouverture, l’accueil, la protection de la vie. Face à l’inquiétant sursaut machiste des intégrismes religieux de tous bords, je suis convaincu que cette revalorisation de la femme et cette féminisation du divin constituent la clé principale d’un véritable renouveau spirituel au sein des religions. Assurément, la femme est l’avenir de Dieu.

Je profite de cet éditorial pour saluer deux femmes que nos fidèles lecteurs connaissent bien. Jennifer Schwarz, qui a été rédactrice en chef de votre magazine, s’envole aujourd’hui pour de nouvelles aventures. Je la remercie du fond du coeur pour l’enthousiasme et la générosité avec laquelle elle s’est investie pendant plus de cinq ans dans sa fonction. J’accueille aussi chaleureusement celle qui lui succède à ce poste : Virginie Larousse. Cette dernière a longtemps dirigé une revue universitaire consacrée aux religions et a enseigné l’histoire des religions à l’université de Bourgogne. Elle collaborait depuis de nombreuses années au Monde des Religions. [...]

Le Monde des Religions n° 59 – Mai/Juin 2013 –

Appelé à commenter l’événement en direct sur France 2, lorsque j’ai découvert que le nouveau pape était Jorge Mario Bergoglio, ma réaction immédiate a été de dire qu’il s’agissait d’un véritable événement spirituel. La première fois que j’avais entendu parler de l’archevêque de Buenos Aires, c’était une dizaine d’années plus tôt dans la bouche de l’abbé Pierre. Lors d’un voyage en Argentine, il avait été frappé par la simplicité de ce jésuite qui avait délaissé le magnifique palais épiscopal pour vivre dans un modeste appartement et qui se rendait fréquemment seul dans les bidonvilles.

Le choix du nom de François, en écho au Poverello d’Assise, n’a fait que confirmer que nous allions assister à un changement profond dans l’Église catholique. Non pas un changement dans la doctrine, ni même probablement dans la morale, mais dans la conception même de la papauté et dans le mode de gouvernance de l’Église. Se présentant devant les milliers de fidèles réunis place Saint-Pierre comme « l’évêque de Rome » et demandant à la foule de prier pour lui avant de prier avec elle, François a montré en quelques minutes, à travers de nombreux signes, qu’il entendait revenir à une conception humble de sa fonction. Une conception qui renoue avec celle des premiers chrétiens, qui n’avait pas encore fait de l’évêque de Rome non seulement le chef universel de toute la chrétienté, mais aussi un véritable monarque à la tête d’un État temporel.

Depuis son élection, François multiplie les gestes de charité. La question se pose maintenant de savoir jusqu’où il ira dans l’immense chantier de renouveau de l’Église qui l’attend. Va-t-il enfin réformer la curie romaine et la banque du Vatican, secoués par des scandales depuis plus de 30 ans ? Va-t-il mettre en œuvre un mode collégial de gouvernement de l’Église ? Va-t-il chercher à maintenir le statut actuel de l’État du Vatican, héritage des anciens États pontificaux, qui est en contradiction flagrante avec le témoignage de pauvreté de Jésus et son refus du pouvoir temporel ? Comment va-t-il faire face aussi aux défis de l’œcuménisme et du dialogue inter-religieux, sujets qui l’intéressent vivement ? Et encore à celui de l’évangélisation, dans un monde où le fossé ne cesse de se creuser entre le discours ecclésial et la vie des gens, surtout en Occident ? Une chose est sûre, François a les qualités de cœur et d’intelligence et même le charisme nécessaire pour apporter ce grand souffle de l’Évangile dans le monde catholique et au-delà, comme le montrent ses premières déclarations en faveur d’une paix mondiale fondée sur le respect de la diversité des cultures et même de toute la création (pour la première fois sans doute, les animaux ont un pape qui se soucie d’eux !). Les violentes critiques dont il a été l’objet dès le lendemain de son élection, l’accusant de connivence avec l’ancienne junte militaire alors qu’il était jeune supérieur des Jésuites, ont cessé quelques jours plus tard, après notamment que son compatriote et Prix Nobel de la paix, Adolfo Pérez Esquivel – emprisonné durant 14 mois et torturé par la junte militaire – a affirmé que le nouveau pape n’avait eu, contrairement à d’autres ecclésiastiques, « aucun lien avec la dictature ». François connaît donc un état de grâce qui peut le porter à toutes les audaces. À condition toutefois qu’il ne lui arrive pas le même sort que Jean Paul Ier, qui avait suscité tant d’espoirs avant de mourir de manière énigmatique moins d’un mois après son élection. François n’a sans doute pas tort de demander aux fidèles de prier pour lui.

www.lemondedesreligions.fr [...]

Le Monde des Religion n° 58 – Mars/Avril 2013 –

Il paraîtra sans doute étrange à certains de nos lecteurs qu’à la suite du vif débat parlementaire en France sur le mariage pour tous, nous consacrions une grande partie de ce dossier à la manière dont les religions considèrent l’homosexualité. Certes nous abordons les éléments essentiels de ce débat, qui touche aussi à la question de la filiation, dans la seconde partie du dossier, avec les points de vue contradictoires du Grand Rabbin de France Gilles Bernheim, des philosophes Olivier Abel et Thibaud Collin, de la psychanalyste et ethnologue Geneviève Delaisi de Parseval et de la sociologue Danièle Hervieu-Léger. Mais il me semble qu’une question importante a été en grande partie occultée jusqu’à présent : que pensent les religions de l’homosexualité et comment traitent-elles les homosexuels depuis des siècles ? Cette question a été esquivée par la plupart des responsables religieux eux-mêmes, qui ont d’emblée placé le débat sur le terrain de l’anthropologie et de la psychanalyse, et non sur celui de la théologie ou de la loi religieuse. On en comprend mieux les raisons lorsqu’on regarde de plus près la manière dont l’homosexualité est violemment critiquée par la plupart des textes sacrés et dont sont encore traités les homosexuels dans de nombreuses régions du monde au nom de la religion. Car si l’homosexualité était largement tolérée dans l’Antiquité, elle est présentée comme une perversion majeure dans les Écritures juives, chrétiennes et musulmanes. « Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ce qu’ils font est une abomination ; ils seront mis à mort et leur sang retombera sur eux », est-il écrit dans le Lévitique (Lv 20, 13). La Mishna ne dira pas autre chose et les pères de l’Église n’auront pas de mots assez durs pour cette pratique qui « fait injure à Dieu » selon l’expression de Thomas d’Aquin, puisqu’elle viole, à ses yeux, l’ordre même de la nature voulu par le Tout-Puissant. Sous les règnes des très chrétiens empereurs Théodose ou Justinien, les homosexuels sont passibles de mort, car on les soupçonne de pactiser avec le diable et on les rend responsables des catastrophes naturelles ou des épidémies. Le Coran, dans une trentaine de versets, réprouve cet acte « contre-nature » et « outrancier », et la charia condamne encore de nos jours les hommes homosexuels à des peines, variant selon les pays, de l’emprisonnement à la pendaison, en passant par cent coups de bâtons. Les religions d’Asie sont dans l’ensemble plus tolérantes envers l’homosexualité, mais celle-ci est condamnée par le Vinaya, le code monastique des communautés bouddhistes, et certains courants de l’hindouisme. Même si les positions des institutions juives et chrétiennes se sont beaucoup assouplies au cours des dernières décennies, il n’en demeure pas moins que l’homosexualité est encore considérée comme un crime ou un délit dans une centaine de pays et qu’elle reste une des principales causes de suicide chez les jeunes (en France un homosexuel sur trois de moins de 20 ans a tenté de se suicider à cause du rejet social). C’est cette violente discrimination, portée depuis des millénaires par des arguments religieux, que nous voulions aussi rappeler.

Reste le débat, complexe et essentiel, non seulement sur le mariage, mais plus encore sur la famille (puisque ce n’est pas la question de l’égalité des droits civils entre couples homosexuels et hétérosexuels qui fait vraiment débat, mais celle de la filiation et des questions liées à la bioéthique). Ce débat dépasse les revendications des couples homosexuels, puisqu’il concerne les questions de l’adoption, de la procréation médicalement assistée et de la gestation pour autrui, qui peuvent toucher tout autant les couples hétérosexuels. Le gouvernement a eu la sagesse de le repousser à l’automne en sollicitant l’avis du Comité national d’éthique. Car voilà en effet des questions cruciales qu’on ne peut ni éviter, ni régler à coups d’arguments aussi simplistes que « cela bouleverse nos sociétés » – elles sont, de fait, déjà bouleversées – ou, au contraire, « c’est la marche inéluctable du monde » : toute évolution doit être évaluée à l’aune de ce qui est bon pour l’être humain et la société.

http://www.lemondedesreligions.fr/mensuel/2013/58/ [...]

Le Monde des Religions n° 57 – Janvier/Février 2013 –L’idée que chaque individu puisse « trouver sa voie spirituelle », est-elle éminemment moderne ? Oui et non. On trouve en Orient à l’époque du Bouddha de nombreux chercheurs de l’Absolu qui sont en quête d’un chemin personnel de libération. Dans l’Antiquité grecque et romaine, les cultes à mystères et les nombreuses écoles philosophiques – des pythagoriciens aux néoplatoniciens en passant par les stoïciens et les épicuriens – offrent de nombreuses voies initiatiques et de sagesse à des individus en quête d’une vie bonne. Le développement ultérieur des grandes aires de civilisation, fondées chacune sur une religion donnant sens à la vie individuelle et collective, va limiter l’offre spirituelle. Il n’en demeure pas moins qu’on trouvera toujours au sein de chaque grande tradition des courants spirituels divers, répondant à une certaine diversité des attentes individuelles. Ainsi, dans le christianisme, les nombreux ordres religieux offrent une assez grande variété de sensibilités spirituelles : des plus contemplatifs, comme les chartreux ou les carmes, aux plus intellectuels, comme les dominicains ou les jésuites, ou bien encore ceux mettant l’accent sur la pauvreté (franciscains), l’équilibre entre le travail et la prière (bénédictins) ou l’action caritative (frères et sœurs de Saint-Vincent de Paul, missionnaires de la charité).

Au-delà des personnes engagées dans la vie religieuse, on a vu se développer à partir de la fin du Moyen Âge des associations de laïcs, vivant le plus souvent dans la mouvance des grands ordres, même si celles-ci n’ont pas toujours été bien perçues par l’institution, comme le montre la persécution dont on été victimes les béguines. On trouve le même phénomène dans l’islam avec le développement de nombreuses confréries soufies, dont certaines seront aussi persécutées. La sensibilité mystique juive s’exprimera à travers la naissance du courant kabbaliste, et on continuera de trouver en Asie une grande diversité d’écoles et de courants spirituels. La modernité va apporter deux éléments nouveaux : la sortie de la religion collective et le brassage des cultures. On va ainsi assister à de nouveaux syncrétismes spirituels liés aux aspirations personnelles de chaque individu en quête de sens et voir se développer une spiritualité laïque qui s’exprime en dehors de toute croyance et de pratique religieuse. Cette situation n’est pas totalement inédite, car elle n’est pas sans rappeler celle de l’Antiquité romaine, mais le mélange des cultures y est beaucoup plus intense (chacun a accès aujourd’hui à tout le patrimoine spirituel de l’humanité), et on assiste aussi à une véritable démocratisation de la quête spirituelle qui ne concerne plus simplement une élite sociale.

Mais à travers toutes ces métamorphoses une question essentielle demeure : chaque individu doit-il chercher et peut-il trouver la voie spirituelle qui lui permette de se réaliser du mieux possible ? Je répond assurément : oui. Hier comme aujourd’hui le chemin spirituel est le fruit d’une démarche personnelle et celle-ci a plus de chance d’aboutir si chacun cherche un chemin qui soit adapté à sa sensibilité, à ses possibilités, à son ambition, à son désir, à son questionnement. Bien sûr, certains individus se trouvent perdus devant le choix si large de chemins qui nous sont aujourd’hui offerts. « Quelle est la meilleure voie spirituelle ? », a-t-on un jour demandé au dalaï-lama. Réponse du leader tibétain : « Celle qui vous rend meilleur. » Voici sans doute un excellent critère de discernement.

http://www.lemondedesreligions.fr/mensuel/2013/57/

Enregistrer [...]

Le Monde des religions n° 56 – nov/déc 2012 –

Il y a les fous de Dieu. Ceux qui tuent au nom de leur religion. Depuis Moïse, qui prescrit de massacrer les Cananéens, jusqu’aux djihadistes d’Al-Qaida en passant par le Grand Inquisiteur catholique, le fanatisme religieux revêt diverses formes au sein des monothéismes, mais prend toujours sa source dans le même creuset identitaire : on tue – ou on prescrit de tuer – pour protéger la pureté du sang ou de la foi, pour défendre la communauté (voire même une culture comme dans le cas de Brejvik) contre ceux qui la menace, pour étendre l’emprise de la religion sur la société. Le fanatisme religieux est une dramatique dérive d’un message biblique et coranique qui vise principalement à éduquer les êtres humains au respect d’autrui. C’est le poison secrété par le communautarisme : le sentiment d’appartenance – au peuple, à l’institution, à la communauté – devient plus important que le message lui même et « Dieu » n’est plus qu’un alibi pour se défendre et dominer.

Le fanatisme religieux a été parfaitement analysé et dénoncé par les philosophes des Lumières il y a plus de deux siècles. Ils se sont battus pour que puisse exister, au sein de sociétés encore dominées par la religion, une liberté de conscience et d’expression. Grace à eux, nous sommes aujourd’hui libres en Occident non seulement de croire ou de ne pas croire, mais aussi de critiquer la religion et d’en dénoncer les dangers. Mais ce combat et cette liberté si durement acquise ne doivent pas nous faire oublier que ces mêmes philosophes avaient pour objectif de permettre à tous de vivre en harmonie au sein d’un même espace politique. La liberté d’expression, qu’elle soit d’ordre intellectuel ou artistique, n’a donc pas pour vocation d’attaquer les autres dans le seul but de provoquer ou de susciter du conflit. D’ailleurs John Locke considérait, au nom de la paix sociale, que les athées les plus virulents devaient être interdits de parole publique, comme les catholiques les plus intransigeants ! Que dirait-il aujourd’hui face à ceux qui produisent et diffusent sur internet un film pitoyable d’un point de vue artistique, qui touche à ce qu’il y a de plus sacré pour les croyants musulmans – la figure du Prophète – dans le seul but d’activer les tensions entre l’Occident et le monde islamique ? Que dirait-il face à ceux qui en rajoutent en publiant de nouvelles caricatures de Mahomet, dans le but de vendre du papier, en soufflant sur les braises encore chaudes de la colère de nombreux musulmans dans le monde entier ? Tout cela pour quels résultats ? Des morts, des minorités chrétiennes de plus en plus menacées dans les pays musulmans, une tension accrue dans le monde entier. Le combat pour la liberté d’expression – aussi noble soit-il – ne dispense pas d’une analyse géopolitique de la situation : des groupes extrémistes instrumentalisent des images pour rassembler les foules autour d’un ennemi commun, un Occident fantasmé, réduit à un délire cinématographique et à quelques caricatures.

Nous vivons dans un monde interconnecté soumis à de nombreuses tensions qui menacent la paix du monde. Ce que prônaient les philosophes des Lumières à l’échelle d’une nation est aujourd’hui valable à l’échelle planétaire : les critiques caricaturales qui ont pour seul but de heurter les croyants et de provoquer les plus extrémistes d’entre eux sont stupides et dangereuses. Elles ont surtout pour principal effet de renforcer le camp des fous de Dieu et de fragiliser les efforts de ceux qui essayent d’établir un dialogue constructif entre les cultures et les religions. La liberté implique la responsabilité et le souci du bien commun. Sans quoi aucune société n’est viable.

http://www.lemondedesreligions.fr/mensuel/2012/56/

Enregistrer [...]

Le Monde des religions n° 55 – septembre/octobre 2012 —

Il y a une trentaine d’années, quand j’ai commencé mes études de sociologie et d’histoire des religions, on ne parlait que de « sécularisation » et la plupart des spécialistes du fait religieux pensaient que la religion allait progressivement se métamorphoser, puis se dissoudre, au sein des sociétés européennes de plus en plus marquées par le matérialisme et l’individualisme. Le modèle européen s’étendrait ensuite au reste du monde avec la globalisation des valeurs et des modes de vie occidentaux. Bref, la religion était condamnée à plus ou moins long terme.

Depuis une dizaine d’années, le modèle et l’analyse se sont inversés : on parle de « désécularisation », on constate partout l’essor de mouvements religieux identitaires et conservateurs et Peter Berger, le grand sociologue des religions américain, constate que « le monde est toujours aussi furieusement religieux qu’il l’a toujours été ». L’Europe est dès lors perçue comme une exception mondiale, mais qui risque à son tour d’être de plus en plus touchée par cette nouvelle vague religieuse.

Alors, quel scénario pour l’avenir ? À partir des tendances actuelles, des observateurs avisés offrent dans le grand dossier de ce numéro un panorama possible des religions dans le monde à l’horizon de 2050. Le christianisme accentuerait son avance sur les autres religions, notamment grâce à la démographie des pays du Sud mais aussi par la forte poussée des évangéliques et des pentecôtistes sur les cinq continents. L’islam continuerait de progresser par sa démographie, mais celle-ci devrait fortement se ralentir, notamment en Europe et en Asie, ce qui limitera à terme l’essor de la religion musulmane qui suscite beaucoup moins de conversions que le christianisme. L’hindouisme et le bouddhisme resteraient à peu près stables, même si les valeurs et certaines pratiques de ce dernier (comme la méditation) continueront à se diffuser de plus en plus largement en Occident et en Amérique latine. Comme les autres religions, très minoritaires, liées à la transmission par le sang, le judaïsme restera stable ou déclinera selon les différents scénarios démographiques et le nombre de mariages mixtes.

Mais au-delà de ces grandes tendances, comme le rappellent ici chacun à leur manière Jean-Paul Willaime et Raphaël Liogier, les religions continueront de se transformer et de subir les effets de la modernité, notamment l’individualisation et la globalisation. Aujourd’hui les individus ont une vision de plus en plus personnelle de la religion et se fabriquent leur propre dispositif de sens, parfois syncrétique, souvent bricolé. Même les mouvements intégristes ou fondamentalistes sont le produit d’individus ou de groupes d’individus qui bricolent en réinventant « une pure religion des origines ». Tant que se poursuivra le processus de mondialisation, les religions continueront de fournir des repères identitaires à des individus qui en manquent et qui sont inquiets ou se sentent culturellement envahis ou dominés. Et tant que l’homme sera en quête de sens, il continuera à chercher des réponses dans le vaste patrimoine religieux de l’humanité. Mais ces quêtes identitaires et spirituelles ne peuvent plus être vécues, comme par le passé, au sein d’une tradition immuable ou d’un dispositif institutionnel normatif. L’avenir des religions ne se joue donc pas seulement en nombre de fidèles, mais aussi dans la manière dont ces derniers vont réinterpréter l’héritage du passé. Et c’est bien là le plus grand point d’interrogation qui rend périlleuse toute analyse prospective à long terme. Alors, faute de rationalité, on peut toujours imaginer et rêver. C’est aussi ce que nous vous proposons dans ce numéro, à travers nos chroniqueurs, qui ont accepté de répondre à la question : « À quelle religion rêvez-vous pour 2050 ? »

Enregistrer [...]

Le Monde des religions n° 54 – juillet/août 2012 —

Des études scientifiques de plus en plus nombreuses montrent la corrélation entre foi et guérison et confirment les observations faites depuis la nuit des temps : l’animal pensant qu’est l’homme a un rapport différent à la vie, à la maladie, à la mort, selon l’état de confiance dans lequel il se trouve. De la confiance en soi, en son thérapeute, en la science, en Dieu, en passant par les chemins de l’effet placebo, découle une question capitale : croire aide-t-il à guérir ? Quelles sont les influences de l’esprit – à travers par exemple la prière ou la méditation – sur le processus de guérison ? Quelle importance peuvent aussi avoir les propres convictions du médecin dans sa relation de soin et d’aide au malade ? Ces questions importantes éclairent d’un jour nouveau les questions essentielles : qu’est-ce que la maladie ? Que signifie « guérir » ?

La guérison est toujours in fine une autoguérison : c’est le corps et l’esprit du malade qui produisent la guérison. C’est par la régénération cellulaire que le corps retrouve un équilibre qu’il avait perdu. Il est souvent utile, voire nécessaire, d’aider le corps malade par un acte thérapeutique et l’absorption de médicaments. Mais ceux-ci ne font qu’aider le processus d’autoguérison du patient. La dimension psychique, la foi, le moral, l’environnement relationnel, jouent aussi un rôle déterminant dans ce processus de guérison. C’est donc toute la personne qui est mobilisée pour guérir. L’équilibre du corps et de la psyché ne peut être rétabli sans un véritable engagement du malade à retrouver la santé, sans une confiance aux soins qu’on lui prodigue et éventuellement, pour certains, une confiance en la vie en général ou en une force supérieure bienveillante qui les aide. De même, parfois, une guérison, c’est-à-dire un retour à l’équilibre, ne peut se faire sans qu’il y ait aussi un changement dans l’environnement du malade : son rythme et son mode de vie, son alimentation, sa manière de respirer ou de traiter son corps, ses relations affectives, amicales, professionnelles. Car bien des maladies sont le symptôme local d’un déséquilibre plus global de la vie du patient. Si celui-ci n’en prend pas conscience, il ira de maladies en maladies, ou souffrira de maladies chroniques, de dépression, etc.

Ce que les chemins de la guérison nous enseignent, c’est qu’on ne peut traiter un être humain comme une machine. On ne peut soigner une personne comme on répare un vélo, en changeant une roue voilée ou un pneu crevé. C’est la dimension sociale, affective et spirituelle de l’homme qui s’exprime dans la maladie et c’est cette dimension globale qu’il faut prendre en compte pour le soigner. Tant que nous n’aurons pas vraiment intégré cela, il y a des chances que la France reste encore longtemps championne du monde de la consommation d’anxiolytiques, d’antidépresseurs et du déficit de sa sécurité sociale.

Enregistrer [...]

Le Monde des religions n° 53 – mai/juin 2012 —

L’heure est aujourd’hui davantage à la quête identitaire, à la redécouverte de ses propres racines culturelles, à la solidarité communautaire. Et, hélas, de plus en plus aussi : au repli sur soi, à la peur de l’autre, à la rigidité morale et au dogmatisme étroit. Aucune région du monde, aucune religion, n’échappe à ce vaste mouvement planétaire de retour identitaire et normatif. De Londres au Caire, en passant par Delhi, Houston ou Jérusalem, l’heure est bien au voilage ou au perruquage des femmes, aux sermons rigoristes, au triomphe des gardiens du dogme. Contrairement à ce que j’ai vécu à la fin des années 1970, les jeunes qui s’intéressent encore à la religion le sont pour la plupart moins par désir de sagesse ou quête de soi que par besoin de repères forts et désir d’ancrage dans la tradition de leurs pères.

Fort heureusement, ce mouvement n’a rien d’inéluctable. Il est né comme un antidote aux excès d’une mondialisation non maîtrisée et d’une individualisation brutale de nos sociétés. En réaction aussi à un libéralisme économique déshumanisant et à une libéralisation des mœurs très rapide. Nous assistons donc à un très classique retour du balancier. Après la liberté, la loi. Après l’individu, le groupe. Après les utopies de changement, la sécurité des modèles du passé.

Je reconnais d’ailleurs volontiers qu’il y quelque chose de sain dans ce retour identitaire. Après un excès d’individualisme libertaire et consumériste, il est bon de redécouvrir l’importance du lien social, de la loi, de la vertu. Ce que je déplore, c’est le caractère trop rigoriste et intolérant de la plupart des retours actuels à la religion. On peut se réinscrire dans une communauté sans verser dans le communautarisme ; adhérer au message millénaire d’une grande tradition sans devenir sectaire ; vouloir mener une vie vertueuse sans être moralisant.

Face à ces raidissements, il existe fort heureusement un antidote interne aux religions : la spiritualité. Plus les croyants creuseront au sein de leur propre tradition, plus ils y découvriront des trésors de sagesse susceptibles de toucher leur cœur et d’ouvrir leur intelligence, de leur rappeler que tous les êtres humains sont frères et que la violence et le jugement d’autrui sont des fautes plus graves que la transgression des règles religieuses. Le développement de l’intolérance religieuse et des communautarismes m’inquiète, mais pas les religions en tant que telles qui peuvent certes produire le pire, mais aussi apporter le meilleur.

Enregistrer [...]

Le Monde des religions n° 52 – mars/avril 2012 —

La question du vote des Français en fonction de leur religion est très rarement abordée. Même si, en vertu du principe de laïcité, l’appartenance religieuse n’est plus demandée dans les recensements depuis le début de la IIIe République, nous disposons d’enquêtes d’opinion qui, elles, donnent quelques éléments à ce sujet. Du fait d’un échantillonnage trop étroit, celles-ci ne peuvent toutefois mesurer les religions trop minoritaires, comme le judaïsme, le protestantisme ou le bouddhisme, qui ont chacune moins d’un million de fidèles. On peut toutefois se faire une idée précise du vote des personnes se déclarant catholiques (environ 60 % des Français, dont 25 % de pratiquants) et musulmans (environ 5 %), mais aussi des personnes se déclarant « sans religion » (environ 30 % des Français). Un sondage Sofres/Pèlerin Magazine effectué en janvier dernier confirme l’ancrage historique à droite des catholiques français. Au premier tour, 33 % d’entre eux voteraient pour Nicolas Sarkozy, et le score passe à 44 % chez les catholiques pratiquants. Ils seraient également 21 % à voter pour Marine Le Pen, mais le score se réduit à celui de la moyenne nationale chez les pratiquants (18 %). Au second tour, 53 % des catholiques voteraient pour Nicolas Sarkozy contre 47 % pour François Hollande, et les pratiquants voteraient à 67 % pour le candidat de droite – et même à 75 % pour les pratiquants réguliers.Ce sondage nous apprend également que si les catholiques s’alignent sur la moyenne de l’ensemble des Français pour mettre la défense de l’emploi et la défense du pouvoir d’achat comme leurs deux principales préoccupations, ils sont moins nombreux que les autres à se préoccuper de la réduction des inégalités et de la pauvreté… mais plus nombreux à se soucier de la lutte contre la délinquance. La foi et les valeurs évangéliques pèsent finalement moins dans le vote politique de la majorité des catholiques que les préoccupations d’ordre économique ou sécuritaire. Peu importe, d’ailleurs, que le candidat soit catholique ou non. Il est ainsi frappant de constater que le seul candidat majeur à l’élection présidentielle qui affiche clairement sa pratique catholique, François Bayrou, ne recueille pas plus d’intentions de vote chez les catholiques que dans le reste de la population. La plupart des catholiques français, et surtout les pratiquants, sont avant tout attachés à un système de valeurs fondé sur l’ordre et la stabilité. Or François Bayrou, sur différentes questions de société aux enjeux éthiques fondamentaux, a un point de vue progressiste. De quoi déstabiliser, sans doute, une bonne partie de l’électorat catholique traditionnel. Nicolas Sarkozy l’a sans doute bien senti, lui qui, sur les lois de bioéthique, l’homoparentalité ou encore le mariage homosexuel, reste en conformité avec des positions catholiques traditionnelles.Enfin, les enquêtes menées par le Centre de recherches politique de Sciences Po montrent que les musulmans français, à l’inverse des catholiques, votent massivement à gauche (78 %). Même si les trois quarts d’entre eux occupent des emplois faiblement qualifiés, on constate toutefois un vote spécifiquement lié à la religion puisque 48 % des ouvriers et des employés musulmans se classent à gauche, contre 26 % des ouvriers et des employés catholiques et 36 % des ouvriers et des employés « sans religion ». Dans leur ensemble, les « sans religion » – une catégorie qui ne cesse de grandir – votent d’ailleurs aussi fortement à gauche (71 %). Apparaît donc une étrange alliance, entre des « sans religion » – le plus souvent progressistes sur les questions sociétales – et les musulmans français, sans doute plus conservateurs sur ces mêmes questions, mais engagés dans une logique du « tout sauf Sarkozy ». [...]

Le Monde des religions n°51 – janvier/février 2012 —

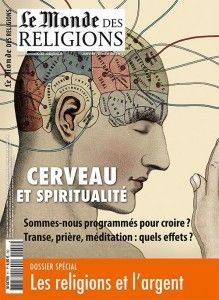

Notre dossier met en évidence un fait important : l’expérience spirituelle sous ses formes très diverses – prière, transe chamanique, méditation – a une inscription corporelle dans le cerveau. Au-delà du débat philosophique qui en découle et des interprétations matérialistes ou spiritualistes que l’on peut en faire, je retiens un autre enseignement de ce fait. C’est que la spiritualité est d’abord, et avant tout, une expérience vécue qui touche l’esprit autant que le corps. Selon le conditionnement culturel de chacun, elle renverra à des objets ou à des représentations très différentes : rencontre avec Dieu, avec une force ou un absolu indicible, avec la profondeur mystérieuse de l’esprit. Mais ces représentations auront toujours pour point commun de susciter un ébranlement de l’être, un élargissement de la conscience et bien souvent du cœur. Le sacré, quel que soit le nom ou la forme qu’on lui donne, transforme celui qui l’éprouve. Et il le bouleverse dans tout son être : corps émotionnel, psyché, esprit. De nombreux croyants ne font pourtant pas cette expérience. Pour eux, la religion est avant tout un marqueur identitaire personnel et collectif, une morale, un ensemble de croyances et de règles à observer. Bref, la religion est réduite à sa dimension sociale et culturelle.

On peut pointer dans l’histoire le moment où cette dimension sociale de la religion est apparue et l’a peu à peu emporté sur l’expérience personnelle : le passage de la vie nomade, où l’homme vivait en communion avec la nature, à la vie sédentaire, où il a créé des cités et a remplacé les esprits de la nature – avec lesquels il entrait en contact grâce à des états modifiés de conscience – par les dieux de la cité à qui il a offert des sacrifices. L’étymologie même du mot sacrifice – « faire le sacré » – montre bien que le sacré ne s’éprouve plus : il se fait à travers un geste rituel (offrande aux dieux) censé garantir l’ordre du monde et protéger la cité. Et ce geste est délégué par le peuple, devenu nombreux, à un clergé spécialisé. La religion revêt dès lors une dimension essentiellement sociale et politique : elle crée du lien et soude une communauté autour de grandes croyances, de règles éthiques et de rituels partagés.

C’est en réaction à cette dimension trop extérieure et collective que vont apparaître dans toutes les civilisations, vers le milieu du premier millénaire avant notre ère, des sages très divers qui entendent réhabiliter l’expérience personnelle du sacré : Lao Tseu en Chine, les auteurs des Upanishads et le Bouddha en Inde, Zoroastre en Perse, les initiateurs des cultes à mystères et Pythagore en Grèce, les prophètes d’Israël jusqu’à Jésus. Ces courants spirituels naissent bien souvent au sein des traditions religieuses qu’ils tendent à transformer en les contestant de l’intérieur. Cette extraordinaire poussée de mysticisme, qui ne cesse d’étonner les historiens par sa convergence et sa synchronicité dans les différentes cultures du monde, va bouleverser les religions en y introduisant une dimension personnelle qui renoue par bien des aspects avec l’expérience du sacré sauvage des sociétés primitives. Et je suis frappé de voir combien notre époque ressemble à cette période antique : c’est cette même dimension qui intéresse de plus en plus nos contemporains, dont beaucoup ont pris leurs distances avec la religion qu’ils jugent trop froide, sociale, extérieure. C’est tout le paradoxe d’une ultramodernité qui tente de renouer avec les formes les plus archaïques du sacré : un sacré qui s’éprouve plus qu’il ne se « fait ». Le XXIe siècle est donc à la fois religieux par la résurgence identitaire face aux peurs engendrées par une mondialisation trop rapide, mais aussi spirituel par ce besoin d’expérience et de transformation de l’être que ressentent de nombreux individus, qu’ils soient religieux ou non. [...]

Le Monde des religions n° 50 – novembre/décembre 2011 —

La fin du monde aura-t-elle lieu le 21 décembre 2012 ? Longtemps je n’ai prêté aucune attention à la fameuse prophétie attribuée aux Mayas. Mais, depuis quelques mois, de nombreuses personnes m’interrogent sur la question, m’assurant souvent que leurs adolescents sont angoissés par les informations qu’ils lisent sur Internet ou marqués par 2012, le film catastrophe hollywoodien. La prophétie maya est-elle authentique ? Y a-t-il d’autres prophéties religieuses de la fin imminente du monde, comme on peut le lire sur la Toile ? Que disent les religions de la fin des temps ? Le dossier de ce numéro répond à ces questions. Mais le succès de cette rumeur autour du 21 décembre 2012 en appelle une autre : comment expliquer l’angoisse de nombre de nos contemporains, pour la plupart non religieux, et pour qui une telle rumeur apparaît plausible ? Je vois deux explications.

Nous vivons tout d’abord une époque particulièrement angoissante, où l’homme a le sentiment d’être à bord d’un bolide dont il a perdu le contrôle. De fait, plus aucune institution, plus aucun État ne semble en mesure de freiner la course vers l’inconnu – et peut-être l’abîme – dans laquelle nous précipitent l’idéologie consumériste et la mondialisation économique sous l’égide du capitalisme ultralibéral : accentuations dramatiques des inégalités ; catastrophes écologiques menaçant l’ensemble de la planète ; spéculation financière incontrôlée qui fragilise toute l’économie mondiale devenue globale. Il y a ensuite les bouleversements de nos modes de vie qui ont fait de l’homme occidental un déraciné amnésique, mais tout aussi incapable de se projeter dans le futur. Nos modes de vies ont sans doute plus changé au cours du siècle écoulé qu’ils n’avaient changé au cours des trois ou quatre millénaires précédents. L’Européen « d’avant » vivait majoritairement à la campagne, il était observateur de la nature, enraciné dans un monde rural lent et solidaire, ainsi que dans des traditions séculaires. Il en allait de même pour l’homme du Moyen-Âge ou de l’homme de l’Antiquité. L’Européen d’aujourd’hui est très majoritairement citadin ; il se sent relié à la planète entière, mais il est sans attaches locales fortes ; il mène une existence individualiste dans un rythme effréné et s’est le plus souvent coupé des traditions séculaires de ses pères. Il faut sans doute remonter au tournant du néolithique (vers 10 000 ans avant notre ère au Proche-Orient et vers 3 000 ans avant notre ère en Europe), lorsque les hommes ont quitté une vie nomade de chasseurs-cueilleurs et se sont sédentarisés dans des villages en développant l’agriculture et l’élevage, pour trouver une révolution aussi radicale que celle que nous sommes en train de vivre. Cela n’est pas sans conséquences profondes sur notre psychisme. La vitesse avec laquelle cette révolution s’est produite engendre incertitude, perte des repères fondamentaux, précarisation des liens sociaux. Elle est source d’inquiétude, d’angoisse, d’un sentiment confus de fragilité de l’individu comme des communautés humaines, d’où une sensibilité accrue aux thématiques de destruction, de dislocation, d’anéantissement.

Une chose me paraît certaine : nous ne vivons pas les symptômes de la fin du monde, mais de la fin d’un monde. Celui du monde traditionnel plusieurs fois millénaire que je viens de décrire avec tous les schémas de pensée qui lui étaient associés, mais aussi celui du monde ultra-individualiste et consumériste qui lui a succédé, dans lequel nous sommes encore plongés, qui donne tant de signes d’essoufflement et montre ses vraies limites pour un progrès véritable de l’homme et des sociétés. Bergson disait que nous aurions besoin d’un « supplément d’âme » pour faire face aux défis nouveaux. Nous pouvons en effet voir dans cette crise profonde non seulement une série de catastrophes écologiques, économiques et sociales annoncées, mais aussi la chance d’un sursaut, d’un renouveau humaniste et spirituel, par un éveil de la conscience et un sens plus aiguisé de la responsabilité individuelle et collective. [...]

Le Monde des religions n° 49 – septembre/octobre 2011 —

Le renforcement des fondamentalismes et des communautarismes de tous bords est l’un des principaux effets du 11-Septembre. Cette tragédie au retentissement planétaire a révélé et accentué la fracture islam-Occident, comme elle a été le symptôme et l’accélérateur de toutes les peurs liées à la mondialisation ultrarapide des décennies précédentes et au choc des cultures qui en découle. Mais ces crispations identitaires qui ne cessent d’inquiéter et qui alimentent sans cesse la chronique médiatique (le massacre d’Oslo qui s’est produit en juillet en est l’une des dernières manifestations), ont laissé dans l’ombre une autre conséquence du 11-Septembre, tout à fait opposée : le rejet des monothéismes à cause, précisément, du fanatisme qu’ils suscitent. Les récentes enquêtes d’opinion en Europe montrent que les religions monothéistes font de plus en plus peur à nos contemporains. Les mots « violence » et « régression » leur sont dorénavant plus volontiers attachés que « paix » et « progrès ». L’une des conséquences de ce retour identitaire religieux et du fanatisme qui en découle souvent est donc une forte augmentation de l’athéisme.Si le mouvement est général en Occident, c’est en France que le phénomène est le plus frappant. Il y a deux fois plus d’athées qu’il y a dix ans et la majorité des Français se disent aujourd’hui soit athées, soit agnostiques. Bien entendu, les causes de cette forte poussée de l’incroyance et de l’indifférence religieuse sont plus profondes et nous les analysons dans ce dossier : développement de l’esprit critique et de l’individualisme, mode de vie urbain et perte de la transmission religieuse, etc. Mais nul doute que la violence religieuse contemporaine accentue un phénomène massif de détachement à l’égard de la religion, qui est beaucoup moins spectaculaire que la folie meurtrière des fanatiques. On pourrait reprendre le dicton : le bruit de l’arbre qui tombe cache celui de la forêt qui pousse. Or, parce qu’ils nous inquiètent à juste titre et fragilisent la paix mondiale à court terme, nous nous focalisons beaucoup trop sur le regain des fondamentalismes et des communautarismes, en oubliant de voir que la véritable mutation à l’échelle de l’histoire longue est le déclin profond, dans toutes les couches de la population, de la religion et de la croyance millénaire en Dieu.

On me dira que le phénomène est européen et surtout impressionnant en France. Certes, mais il ne cesse de s’accentuer et la tendance commence même à gagner la côte est des États-Unis. La France, après avoir été la fille aînée de l’église, pourrait bien devenir la fille aînée de l’indifférence religieuse. Le printemps des pays arabes montre aussi que l’aspiration aux libertés individuelles est universelle et pourrait bien avoir comme ultime conséquence, dans le monde musulman, comme dans le monde occidental, l’émancipation de l’individu à l’égard de la religion et la « mort de Dieu » prophétisée par Nietzsche. Les gardiens du dogme l’ont bien compris, eux qui ne cessent de condamner les dangers de l’individualisme et du relativisme. Mais peut-on empêcher un besoin humain aussi fondamental que la liberté de croire, de penser, de choisir ses valeurs et le sens que l’on veut donner à sa vie ?

À long terme, l’avenir de la religion ne me semble guère résider dans l’identité collective et dans la soumission de l’individu au groupe, comme ce fut le cas pendant des millénaires, mais dans la quête spirituelle personnelle et la responsabilité. La phase d’athéisme et de rejet de la religion dans laquelle nous pénétrons de plus en plus profondément peut bien entendu déboucher sur un consumérisme triomphant, une indifférence à l’autre, de nouvelles barbaries. Mais elle peut aussi être le prélude à de nouvelles formes de spiritualité, laïques ou religieuses, véritablement fondées sur les grandes valeurs universelles auxquelles nous aspirons tous : la vérité, la liberté, l’amour. Alors Dieu – ou plutôt toutes ses représentations traditionnelles – ne sera pas mort pour rien. [...]

Le Monde des religions n° 48 – Juillet/Août 2011 —

Alors que le feuilleton de l’affaire DSK continue de faire des vagues et de susciter maints débats et interrogations, il est un enseignement que Socrate transmet au jeune Alcibiade qu’il conviendrait de méditer : “Pour prétendre gouverner la cité, il faut apprendre à se gouverner soi-même.” Si Dominique Strauss-Kahn, jusqu’à cette affaire, favori des sondages, devait être reconnu coupable de violences sexuelles sur une femme de ménage du Sofitel de New York, on pourra non seulement plaindre la victime, mais aussi pousser un grand “ouf” de soulagement. Car si DSK, comme certains témoignages en France semblent aussi le laisser penser, est un compulsif sexuel capable de brutalité, nous aurions pu élire au sommet de l’État soit un malade (s’il ne peut se dominer), soit un vicieux (s’il ne veut se dominer). Quand on voit l’état de choc que la nouvelle de son arrestations a provoqué dans notre pays, on ose à peine se demander ce qui serait arrivé si une telle affaire avec éclaté un an plus tard ! La sidération des Français, qui confine au déni, tient beaucoup aux espoirs que l’on avait mis en DSK en tant qu’homme sérieux et responsable pour gouverner et représenter dignement la France dans le monde. Cette attente venait d’une déception à l’égard de Nicolas Sarkozy, jugé sévèrement pour ses contradictions entre ses grandes déclarations sur la justice sociale et la morale, et son attitude personnelle, notamment vis-à-vis de l’argent. On espérait donc un homme moralement plus exemplaire. La chute de DSK, quel que soit le résultat du procès, est d’autant plus dure à digérer.

Elle a pourtant le mérite de replacer dans le débat public la question de la vertu en politique. Car si cette question est capitale aux États-Unis, elle est tout à fait minorée en France, où l’on tend à séparer totalement vie privée et vie publique, personnalité et compétence. Je pense que l’attitude juste se situe entre ces deux extrêmes : trop de moralisme aux États-Unis, pas assez d’attention à la morale personnelle des hommes politiques en France. Car sans tomber dans le travers américain de la “chasse au péché” des hommes publics, il faut se rappeler, comme le dit Socrate à Alcibiade, que l’on peut douter des bonnes qualités de gouvernance d’un homme soumis à ses passions. Les plus hautes responsabilité exigent l’acquisition de certaines vertus : maîtrise de soi, prudence, respect de la vérité et de la justice. Comment un homme qui n’aurait su acquérir pour lui-même ces vertus morales élémentaires peut-il bien les mettre en oeuvre dans le gouvernement de la cité ? Lorsqu l’on se comporte mal au sommet de l’État, comment demander à tous d’agir de manière bonne ? Confucius disait il y a deux mille cinq cents ans au souverain du Ji Kang : “Cherchez vous-même le bien et le peuple s’améliorera. La vertu de l’homme de bien est pareille à celle du vent. La vertu du peuple est pareille à celle de l’herbe, elle se plie dans le sens du vent” (Entretiens, 12/19). Même si le propos sonne un peu paternaliste à nos oreilles de modernes, il n’est pas sans vérité. [...]

Le Monde des religions n°47, mai-juin 2011 —

Le vent de liberté qui souffle sur les pays arabes depuis quelques mois inquiète les chancelleries occidentales. Traumatisés par la révolution iranienne, nous avons soutenu pendant des décennies des dictatures censées être un rempart contre l’islamisme. Peu nous importait que les droits de l’homme les plus fondamentaux soient bafoués, que la liberté d’expression n’existe pas, que les démocrates soient emprisonnés, qu’une petite caste corrompue pille toutes les ressources du pays à son profit… Nous pouvions dormir en paix : ces dictateurs dociles nous préservaient de l’éventuelle prise de pouvoir d’incontrôlables islamistes. Ce que nous voyons aujourd’hui, c’est que ces peuples se révoltent parce qu’ils aspirent, comme nous, à deux valeurs qui fondent la dignité humaine : la justice et la liberté. Ce ne sont pas des idéologues barbus qui ont lancé ces révoltes, mais de jeunes chômeurs désespérés, des hommes et des femmes éduqués et indignés, des citoyens de toutes catégories sociales qui réclament la fin de l’oppression et de l’iniquité. Des gens qui veulent vivre librement, que les ressources soient plus justement partagées et distribuées, qu’une justice et qu’une presse indépendante puissent exister. Ces gens, dont nous pensions qu’ils n’étaient capables de vivre que sous la poigne de fer d’un bon dictateur, nous donnent aujourd’hui une leçon exemplaire de démocratie. Espérons que le chaos ou une reprise en main violente n’étoufferont pas les flammes de la liberté. Et comment faire semblant d’oublier qu’il y a deux siècles, nous avons fait nos révolutions pour les mêmes raisons ?Certes, l’islamisme politique est un poison. De l’assassinat des chrétiens coptes en Égypte à celui du gouverneur du Punjab favorable à la révision de la loi sur le blasphème au Pakistan, ils ne cessent de semer la terreur au nom de Dieu et nous devons lutter de toutes nos forces contre le développement de ce mal. Mais ce n’est certainement pas en soutenant d’impitoyables dictatures que nous allons l’enrayer, bien au contraire. On sait que l’islamisme se nourrit de la haine de l’Occident et une bonne partie de cette haine vient justement de ce double discours que nous tenons sans cesse au nom de la realpolitik : oui aux grands principes démocratiques, non à leur application dans les pays musulmans pour mieux les contrôler. J’ajouterais que cette peur de la prise de pouvoir par les islamistes me semble de moins en moins plausible. Non seulement parce que les fers de lance des révoltes actuelles en Tunisie, en Égypte ou en Algérie sont très éloignés des milieux islamistes, mais aussi parce que, même si les partis islamiques vont nécessairement prendre une place importante dans le jeu démocratique à venir, ils ont extrêmement peu de chance de détenir une majorité. Et quand bien même cela arriverait, comme en Turquie au milieu des années 1990, il n’est pas dit que la population les autorise à instaurer la charia et les affranchisse de la sanction électorale. Les peuples qui tentent de se débarrasser de longues dictatures n’ont guère envie de retomber sous le joug de nouveaux despotes qui leur supprimeraient une liberté si longtemps désirée et si chèrement acquise. Les peuples arabes ont observé très attentivement l’expérience iranienne et sont parfaitement lucides sur la tyrannie que les ayatollahs et les mollahs exercent sur toute la société. Ce n’est pas au moment où les Iraniens cherchent à sortir de la cruelle expérience théocratique que leurs voisins risquent d’en rêver. Laissons donc de côté nos peurs et nos bas calculs politiciens pour soutenir avec enthousiasme et sans réserve les peuples qui se dressent contre leurs tyrans.

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer [...]

Le Monde des religions n° 44, novembre-décembre 2010 —

Le formidable succès du film Des hommes et des dieux de Xavier Beauvois me réjouit profondément. Cet engouement ne manque pas de surprendre et j’aimerais dire ici pourquoi ce film m’a touché et pourquoi je pense qu’il a touché tant de spectateurs. Son premier point fort tient à sa sobriété et à sa lenteur. Pas de grands discours, peu de musique, de longs « plans séquences » où la camera s’arrête sur les visages et les attitudes, plutôt qu’une série de plans rapides alternés à la manière des bandes-annonces.

Dans un monde agité, bruyant, où tout va trop vite, ce film nous permet de plonger pendant deux heures dans une temporalité différente qui porte à l’intériorité. Certains n’y parviennent pas et s’ennuient un peu, mais la plupart des spectateurs vivent un voyage intérieur d’une grande richesse. Car les moines de Tibhirine, interprétés par des acteurs admirables, nous entraînent dans leur foi et dans leurs doutes. Et c’est la deuxième grande qualité du film : loin de tout manichéisme, il nous montre les hésitations des moines, leurs forces et leurs faiblesses.

Filmant au plus près du réel, et parfaitement épaulé par le religieux Henri Quinson, Xavier Beauvois brosse le portrait d’hommes aux antipodes des supers-héros hollywoodiens, à la fois tourmentés et sereins, angoissés et confiants, et qui ne cessent de s’interroger sur l’utilité de rester en un lieu où ils risquent d’être assassinés à tout moment. Ces moines, qui vivent pourtant une vie aux antipodes de la nôtre, nous deviennent alors proches. Nous sommes touchés, croyants ou incroyants, par leur foi limpide et par leurs peurs, nous comprenons leurs doutes, nous ressentons leur attachement à ce lieu et à la population.

Cette fidélité à ces villageois auprès de qui ils vivent, et qui sera d’ailleurs la principale raison de leur refus de partir, et donc de leur fin tragique, constitue sans nul doute la troisième force de ce film. Car ces religieux catholiques ont fait le choix de vivre dans un pays musulman qu’ils aiment profondément, et ils entretiennent avec la population une relation de confiance et d’amitié qui montre que le choc des civilisations n’est en rien une fatalité. Lorsque l’on se connaît, lorsque l’on vit ensemble, les peurs et les préjugés tombent et chacun peut vivre sa foi dans le respect de celle de l’autre.

C’est ce qu’exprime de manière bouleversante le prieur du monastère, le père Christian de Chergé, dans son testament spirituel lu en voix off par Lambert Wilson à la fin du film, lorsque les moines sont kidnappés et partent vers leur destin tragique : « S’il m’arrivait un jour – et ça pourrait être aujourd’hui – d’être victime du terrorisme qui semble vouloir englober maintenant tous les étrangers vivant en Algérie, j’aimerais que ma communauté, mon Église, ma famille se souviennent que ma vie était donnée à Dieu et à ce pays . J’ai suffisamment vécu pour me savoir complice du mal qui semble, hélas, prévaloir dans le monde, et même de celui-là qui me frapperait aveuglément . J’aimerais, le moment venu, avoir ce laps de lucidité qui me permettrait de solliciter le pardon de Dieu et celui de mes frères en humanité, en même temps que de pardonner de tout cœur à qui m’aurait atteint . »

L’histoire de ces moines, tout autant qu’un témoignage de foi, est une véritable leçon d’humanité.

Lien vers vidéo

Enregistrer [...]

Le Monde des religions n°43, septembre-octobre 2010 —

Dans son dernier essai*, Jean-Pierre Denis, le directeur de la rédaction de l’hebdomadaire chrétien La Vie, montre comment, au cours des dernières décennies, la contre-culture libertaire issue de Mai-68 est devenue la culture dominante, tandis que le christianisme est devenu une contre-culture périphérique. L’analyse est pertinente et l’auteur plaide avec éloquence pour « un christianisme d’objection » qui ne soit ni conquérant, ni défensif. La lecture de cet ouvrage m’inspire quelques réflexions, à commencer par une question qui paraîtra à de nombreux lecteurs pour le moins provocatrice : notre monde a-t-il jamais été chrétien ? Qu’il y ait eu une culture dite « chrétienne », marquée par les croyances, les symboles et les rituels de la religion chrétienne, c’est une évidence. Que cette culture ait imprégné en profondeur notre civilisation, au point que même laïcisées, nos sociétés restent encore imprégnées d’un héritage chrétien omniprésent – calendrier, fêtes, édifices, patrimoine artistique, expressions populaires, etc. -, est indiscutable. Mais ce que les historiens appellent « la chrétienté », cette période de mille ans qui court de la fin de l’Antiquité à la Renaissance et qui marque la conjonction de la religion chrétienne et des sociétés européennes, a-t-elle jamais été chrétienne en son sens profond, c’est-à-dire fidèle au message du Christ ? Pour Sören Kierkegaard, penseur chrétien fervent et tourmenté, « toute la chrétienté n’est autre chose que l’effort du genre humain pour retomber sur ses pattes, pour se débarrasser du christianisme ». Ce que souligne avec pertinence le philosophe danois, c’est que le message de Jésus est totalement subversif à l’égard de la morale, du pouvoir et de la religion, puisqu’il met l’amour et la non-puissance au-dessus de tout. à tel point que les chrétiens ont eu vite fait de le rendre plus conforme à l’esprit humain en le réinscrivant dans un cadre de pensée et des pratiques religieuses traditionnelles. La naissance de cette « religion chrétienne », et son incroyable dévoiement à partir du IVe siècle dans la confusion avec le pouvoir politique, est bien souvent aux antipodes du message dont elle s’inspire. L’église est nécessaire comme communauté de disciples qui a pour mission de transmettre la mémoire de Jésus et sa présence à travers le seul sacrement qu’il a institué (l’Eucharistie), de diffuser sa parole et surtout d’en témoigner. Mais comment reconnaître le message évangélique dans le droit canon, le décorum pompeux, un moralisme étroit, la hiérarchie ecclésiastique pyramidale, la multiplication des sacrements, la lutte sanglante contre les hérésies, l’emprise des clercs sur la société avec toutes les dérives que cela comporte ? La chrétienté, c’est la beauté sublime des cathédrales, mais c’est aussi tout cela. Prenant acte de la fin de notre civilisation chrétienne, un père du concile Vatican II s’est exclamé : « La chrétienté est morte, vive le christianisme ! » Paul Ricoeur, qui me rapportait cette anecdote quelques années avant sa mort, a ajouté : « Moi, j’aurais plutôt envie de dire : la chrétienté est morte, vive l’évangile !, puisqu’il n’y a jamais eu de société authentiquement chrétienne. » Au fond, le déclin de la religion chrétienne ne constitue-t-il pas une chance pour le message du Christ d’être à nouveau audible ? « On ne met pas du vin nouveau dans des outres vieilles », disait Jésus. La crise profonde des églises chrétiennes est peut-être le prélude à une nouvelle renaissance de la foi vive des évangiles. Une foi qui, parce qu’elle renvoie à l’amour du prochain comme signe de l’amour de Dieu, n’est pas sans une proximité forte avec l’humanisme laïque des droits de l’homme constituant le socle de nos valeurs modernes. Et une foi qui sera aussi une force de résistance farouche aux pulsions matérialistes et mercantiles d’un monde de plus en plus déshumanisé. Un nouveau visage du christianisme peut donc émerger sur les ruines de notre « civilisation chrétienne », dont les croyants attachés à l’évangile plus qu’à la culture et à la tradition chrétienne n’auront aucune nostalgie.

* Pourquoi le christianisme fait scandale (Seuil, 2010).

http://www.youtube.com/watch?v=fELBzF4iSg4 [...]

Le Monde des religions n° 42, juillet-août 2010 —

Il y a de quoi être étonné, surtout pour un sceptique, par la permanence des croyances et des pratiques astrologiques à travers toutes les cultures du monde. Depuis les plus anciennes civilisations, Chine et Mésopotamie, pas une aire culturelle importante qui n’ait vu la croyance astrale prospérer. Et alors qu’on la croyait moribonde en Occident depuis le XVIIe siècle et l’essor de l’astronomie scientifique, elle semble renaître de ses cendres depuis quelques décennies sous une double forme : populaire (horoscopes des journaux) et cultivée – la psycho-astrologie du thème astral qu’Edgar Morin n’hésite pas à définir comme une sorte de « nouvelle science du sujet ». Dans les civilisations antiques, astronomie et astrologie étaient confondues : l’observation rigoureuse de la voûte céleste (astronomie) permettait de prévoir des événements survenant sur Terre (astrologie). Cette mise en correspondance entre événements célestes (éclipses, conjonctions planétaires, comètes) et événements terrestres (famine, guerre, mort du roi) est au fondement même de l’astrologie. Même si elle repose sur des observations millénaires, l’astrologie n’a rien d’une science, au sens moderne du terme, puisque son fondement est indémontrable et sa pratique sujette à mille interprétations. Il s’agit donc d’une connaissance symbolique, qui repose sur la croyance qu’il existe une mystérieuse corrélation entre le macrocosme (le cosmos) et le microcosme (la société, l’individu). Dans la lointaine Antiquité, son succès tenait au besoin des empires de discerner et de prévoir en s’appuyant sur un ordre supérieur, le cosmos. La lecture des signes du ciel permettait de comprendre les avertissements envoyés par les dieux. D’une lecture politique et religieuse, l’astrologie va évoluer au fil des siècles vers une lecture plus individualisée et laïque. à Rome, au début de notre ère, on va consulter un astrologue pour savoir si telle opération médicale ou tel projet professionnel est opportun. Le renouveau moderne de l’astrologie révèle davantage le besoin de se connaître à travers un outil symbolique, le thème astral, censé révéler le caractère de l’individu et les grandes lignes de sa destinée. La croyance religieuse originelle est évacuée, mais pas celle dans le destin, puisque l’individu est censé naître à un moment précis où la voûte céleste manifesterait ses potentialités. Cette loi de correspondance universelle, qui permet ainsi de relier le cosmos à l’homme, est aussi le substrat même de ce qu’on appelle l’ésotérisme, sorte de courant religieux multiforme parallèle aux grandes religions, qui tire ses racines en Occident du stoïcisme (l’âme du monde), du néoplatonisme et de l’hermétisme antique. Le besoin moderne de se relier au cosmos participe à ce désir de « réenchantement du monde », typique de la post-modernité. Lorsqu’astronomie et astrologie se sont séparées au XVIIe siècle, la plupart des penseurs étaient persuadés que la croyance astrologique allait définitivement disparaître comme une superstition de bonne femme. Une voix discordante s’est fait entendre : celle de Johannes Kepler, l’un des pères fondateurs de la science astronomique moderne, qui continua de faire des thèmes astraux en expliquant qu’il ne fallait pas chercher à donner une explication rationnelle à l’astrologie, mais se borner à constater son efficacité pratique. Force est aujourd’hui de constater que l’astrologie connaît non seulement un certain regain en Occident, mais continue d’être pratiquée dans la plupart des sociétés asiatiques, répondant ainsi à un besoin aussi vieux que l’humanité : trouver du sens et de l’ordre au sein d’un monde si imprévisible et apparemment chaotique.

Je remercie très vivement nos amis Emmanuel Leroy Ladurie et Michel Cazenave pour tout ce qu’ils ont apporté à travers leurs chroniques dans notre journal pendant des années. Ils transmettent le relais à Rémi Brague et à Alexandre Jollien, que nous accueillons avec grand plaisir.

http://www.youtube.com/watch?v=Yo3UMgqFmDs&feature=player_embedded [...]

Le Monde des religions n° 41, mai-juin 2010 —

Parce qu’elle est primordiale dans toute existence humaine, la question du bonheur est au cœur des grandes traditions philosophiques et religieuses de l’humanité.

Son retour en force dans nos sociétés occidentales, en ce début de XXIe siècle, tient à l’effondrement des grandes idéologies et des utopies politiques qui entendaient faire le bonheur de l’humanité.

Le capitalisme pur et dur a échoué autant que le communisme ou le nationalisme comme système collectif de sens. Restent donc les quêtes personnelles, qui permettent à des individus de tenter de mener une existence heureuse. D’où le regain d’intérêt pour les philosophies antiques et orientales, ainsi que le développement dans les religions monothéistes de courants, comme le mouvement évangélique dans le monde chrétien, qui mettent l’accent sur le bonheur terrestre, et non plus seulement dans l’au-delà.

A la lecture des nombreux points de vue exprimés dans ce dossier par les grands sages et maîtres spirituels de l’humanité, on ressent une tension permanente, qui dépasse la diversité culturelle, entre deux conceptions du bonheur. D’un côté, le bonheur est recherché comme un état stable, définitif, absolu. C’est le Paradis promis dans l’au-delà, dont on peut avoir un avant-goût ici-bas en menant une vie sainte.

C’est aussi la quête des sages bouddhistes ou stoïciens, qui vise à acquérir un bonheur durable ici et maintenant, au-delà de toutes les souffrances de ce monde. Le paradoxe d’une telle quête, c’est qu’elle est théoriquement offerte à tous, mais qu’elle exige une ascèse et un renoncement aux plaisirs ordinaires que bien peu d’individus sont prêts à vivre.

A l’autre extrême, le bonheur est présenté comme aléatoire, nécessairement provisoire et, tout compte fait, assez injuste puisqu’il dépend beaucoup du caractère de chacun : comme le rappelle Schopenhauer, à la suite d’Aristote, le bonheur réside dans l’accomplissement de notre potentiel et il existe de fait une inégalité radicale du tempérament de chaque individu. Le bonheur, comme le signifie son étymologie, doit donc à la chance: “bonne heure”.

Et le mot grec eudaimonia renvoie au fait d’avoir un bon daîmon. Mais au-delà de cette diversité de points de vue, quelque chose s’entend chez nombre de sages de tous courants, auquel je souscris pleinement: le bonheur a surtout à voir avec un juste amour de soi et de la vie. Une vie que l’on accepte comme elle se présente, avec son lot de joie et de tristesse, en essayant de faire reculer le malheur autant que possible, mais sans fantasme écrasant de bonheur absolu. Une vie que l’on aime en commençant par s’accepter et s’aimer soi-même tel que l’on est, dans une « amitié » pour soi-même comme l’a prôné Montaigne. Une vie qui doit être appréhendée avec souplesse, dans l’accompagnement de son mouvement permanent, à l’image de la respiration, comme le rappellent les sagesses chinoises. Le meilleurs moyen d’être le plus heureux possible, c’est de dire « oui » à la vie.

Voir la vidéo :

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer [...]

Le Monde des religions n° 40, mars-avril 2010 —

La décision de Benoît XVI de poursuivre le procès de béatification du pape Pie XII suscite une vaste polémique, qui divise autant le monde juif que le monde chrétien. Le président de la communauté rabbinique de Rome a boycotté la visite du pape dans la grande synagogue de Rome, afin de protester contre l’attitude “passive” de Pie XII face au drame de l’Holocauste.

Benoît XVI a une nouvelle fois justifié le choix de canoniser son prédécesseur, arguant qu’il ne pouvait pas condamner plus ouvertement les atrocités commises par le régime nazi sans faire courir le risque de représailles envers les catholiques, dont les Juifs, nombreux à être cachés dans les couvents, auraient été les premières victimes. L’argument est tout à fait fondé. L’historien Léon Poliakov l’avait déjà souligné en 1951, dans la première édition du Bréviaire de la haine, le IIIe Reich et les Juifs : “Il est pénible de constater que tout le long de la guerre, tandis que les usines de la mort tournaient tous fours allumés, la papauté gardait le silence. Il faut toutefois reconnaître qu’ainsi que l’expérience l’a montré à l’échelle locale, des protestations publiques pouvaient être immédiatement suivies de sanctions impitoyables.”

Pie XII, en bon diplomate, a tenté de ménager la chèvre et le chou : il a soutenu secrètement les Juifs, sauvant directement la vie de milliers de Juifs romains après l’occupation de l’Italie du Nord par les Allemands, tout en évitant une condamnation directe de l’Holocauste, afin de ne pas rompre tout dialogue avec le régime nazi et d’éviter une réaction brutale. Cette attitude peut être qualifiée de responsable, de rationnelle, de prudente, voire de sage. Mais elle n’a rien de prophétique et ne traduit pas les agissements d’un saint. Jésus est mort sur la croix pour avoir été fidèle jusqu’au bout à son message d’amour et de vérité.

A sa suite, les apôtres Pierre et Paul ont donné leur vie parce qu’ils n’ont pas renoncé à annoncer le message du Christ ou à l’ajuster aux circonstances pour « des raisons diplomatiques ». Imaginons qu’ils aient été papes à la place de Pie XII ? On les imagine mal composer avec le régime nazi, mais bien plutôt décider de mourir déportés avec ces millions d’innocents. Voilà l’acte de sainteté, de portée prophétique que, dans des circonstances aussi tragiques de l’histoire, on pouvait attendre du successeur de Pierre. Un pape qui donne sa vie et qui dise à Hitler : “Je préfère mourir avec mes frères juifs plutôt que cautionner cette abomination.”

Certes, les représailles auraient été terribles pour les catholiques, mais l’église aurait envoyé un message d’une force inouïe au monde entier. Les premiers chrétiens étaient saints parce qu’ils mettaient leur foi et l’amour du prochain au-dessus de leur propre vie. Pie XII sera canonisé parce que c’était un homme pieux, un bon gestionnaire de la curie romaine et un fin diplomate. C’est tout l’écart qui existe entre l’église des martyrs et l’église post-constantinienne, davantage préoccupée de préserver son poids politique que de témoigner de l’évangile.

Enregistrer

Enregistrer [...]

Le Monde des religions n° 39, janvier-février 2010 —

Près de quatre siècles après la condamnation de Galilée, le débat public sur le thème de la science et de la religion semble toujours polarisé par deux extrêmes. D’un côté, le délire créationniste, qui entend nier certains acquis incontournables de la science, au nom d’une lecture fondamentaliste de la Bible. De l’autre, le retentissement médiatique d’ouvrages de certains scientifiques, tels Richard Dawkins (Pour en finir avec Dieu, Robert Laffont, 2008), qui entendent prouver la non-existence de Dieu à l’aide d’arguments scientifiques. Pourtant, ces positions sont assez marginales dans les deux camps. En Occident, une grande majorité de croyants admet la légitimité de la science et la plupart des scientifiques affirment que jamais la science ne pourra prouver l’existence ou la non-existence de Dieu. Au fond, et pour reprendre une expression de Galilée lui-même, on admet que science et religion répondent à deux questions d’un ordre radicalement différents, qui ne sauraient rentrer en conflit : « L’intention du Saint Esprit est de nous enseigner comment on doit aller au ciel, et non comment va le ciel. » Au XVIIIe siècle, Kant rappellera la distinction entre foi et raison, et l’impossibilité pour la raison pure de répondre à la question de l’existence de Dieu. Né dans la seconde moitié du XIXe siècle, le scientisme deviendra pourtant une véritable « religion de la raison », annonçant de manière récurrente la mort de Dieu grâce aux victoires de la science. Richard Dawkins en est l’un des derniers avatars. Le créationnisme est également né dans la seconde moitié du XIXe siècle, en réaction à la théorie darwinienne de l’évolution. à sa version biblique fondamentaliste, a succédé une version beaucoup plus douce, qui admet la théorie de l’évolution, mais qui entend prouver par la science l’existence de Dieu à travers la théorie du dessein intelligent (intelligent design). Thèse plus audible, mais qui retombe dans l’ornière de la confusion entre démarche scientifique et démarche religieuse.

Si l’on admet cette distinction des savoirs, qui me paraît être un acquis fondamental de la pensée philosophique, doit-on affirmer pour autant qu’il n’existe aucun dialogue possible entre science et religion ? Et de manière plus large, entre une vision scientifique et une conception spirituelle de l’homme et du monde ?