Editoriais do Mundo das Religiões

Listados em ordem cronológica decrescente: do mais recente (nov-dez 2013) ao mais antigo (nov-dez 2004)

Salvar

Salvar

Le Monde des Religions nº 62 – Nov/Dez 2013 – Sobre a questão dos milagres, não conheço nenhum texto tão profundo e esclarecedor quanto a reflexão que Spinoza nos oferece no Capítulo 6 de seu Tratado Teológico-Político. “Assim como os homens chamam de divina qualquer ciência que ultrapasse o alcance da mente humana, eles veem a mão de Deus em todo fenômeno cuja causa é geralmente desconhecida”, escreve o filósofo holandês. Ora, Deus não pode agir fora das leis da natureza que ele mesmo estabeleceu. Se existem fenômenos inexplicáveis, estes nunca contradizem as leis naturais, mas nos aparecem como “milagrosos” ou “prodigiosos” porque nosso conhecimento das complexas leis da natureza ainda é limitado. Spinoza explica que os prodígios narrados nas Escrituras são lendários ou o resultado de causas naturais que ultrapassam nossa compreensão: é o caso do Mar Vermelho, que teria se aberto sob o efeito de um vento violento, ou das curas de Jesus, que supostamente mobilizaram recursos até então desconhecidos do corpo ou da mente humana. O filósofo então empreende uma desconstrução política da crença em milagres e denuncia a "arrogância" daqueles que pretendem demonstrar que sua religião ou nação "é mais querida por Deus do que todas as outras". A crença em milagres, entendidos como fenômenos sobrenaturais, não só lhe parece uma "estupidez" contrária à razão, mas também contrária à verdadeira fé, e que a mina: "Se, portanto, ocorresse na natureza um fenômeno que não estivesse de acordo com suas leis, seria necessário admitir que ele é contrário a elas e que subverte a ordem que Deus estabeleceu no universo, dando-lhe leis gerais para regulá-lo eternamente". Disso, devemos concluir que a crença em milagres deveria levar à dúvida universal e ao ateísmo. É com um toque de emoção que escrevo este editorial, pois é o meu último. De fato, já se passaram quase dez anos desde que assumi a direção de Le Monde des Religions. Chegou a hora de passar o bastão e dedicar todo o meu tempo aos meus projetos pessoais: livros, peças de teatro e, em breve, espero, um filme. Tive muita alegria nesta excepcional aventura editorial e agradeço de coração a sua fidelidade, que permitiu que esta revista se tornasse uma verdadeira referência em assuntos religiosos em todo o mundo francófono (ela é distribuída em dezesseis países francófonos). Espero sinceramente que vocês continuem a apoiá-la e tenho o prazer de confiar a sua direção a Virginie Larousse, a editora-chefe, que possui um excelente conhecimento de religiões e uma sólida experiência jornalística. Ela será auxiliada em sua tarefa por um comitê editorial composto por vários rostos conhecidos. Estamos trabalhando juntos em um novo formato que vocês descobrirão em janeiro e que ela apresentará na próxima edição. Tudo de bom para todos. Leia artigos online de Le Monde des Religions: www.lemondedesreligions.fr [...]

O Mundo das Religiões nº 61 – Setembro/Outubro de 2013 – Como escreveu Santo Agostinho em Sobre a Vida Feliz: “O desejo de felicidade é essencial ao homem; é o motivo de todas as nossas ações. A coisa mais venerável, mais compreendida, mais esclarecida e mais constante do mundo não é apenas o desejo de sermos felizes, mas o desejo de sermos nada mais do que isso. É isso que a nossa natureza nos impele a fazer.” Embora todo ser humano aspire à felicidade, a questão é se uma felicidade profunda e duradoura pode existir aqui na Terra. As religiões oferecem respostas muito divergentes a essa questão. As duas posições mais opostas, a meu ver, são as do budismo e do cristianismo. Enquanto toda a doutrina de Buda se baseia na busca de um estado de perfeita serenidade aqui e agora, a de Cristo promete aos fiéis a verdadeira felicidade na vida após a morte. Isso deriva da vida de seu fundador – Jesus morreu tragicamente por volta dos 36 anos – mas também de sua mensagem: o Reino de Deus que ele proclamou não é um reino terreno, mas celestial, e a bem-aventurança ainda está por vir: “Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados” (Mateus 5:5). Em um mundo antigo inclinado a buscar a felicidade no aqui e agora, inclusive dentro do judaísmo, Jesus claramente muda o foco da felicidade para a vida após a morte. Essa esperança no paraíso celestial permearia a história do cristianismo ocidental e, por vezes, levaria a muitas formas de extremismo: ascetismo radical e o desejo de martírio, mortificações e sofrimento buscados na busca do Reino celestial. Mas com a famosa frase de Voltaire – “O paraíso é onde estou” – uma notável mudança de perspectiva ocorreu na Europa a partir do século XVIII: o paraíso não era mais algo a ser esperado na vida após a morte, mas sim alcançado na Terra, por meio da razão e do esforço humano. A crença na vida após a morte — e, portanto, em um paraíso no céu — diminuirá gradualmente, e a grande maioria dos nossos contemporâneos buscará a felicidade aqui e agora. A pregação cristã está se transformando completamente como resultado disso. Depois de terem enfatizado tanto os tormentos do inferno e as alegrias do paraíso, os pregadores católicos e protestantes quase não falam mais da vida após a morte. Os movimentos cristãos mais populares — evangélicos e carismáticos — abraçaram completamente essa nova realidade e afirmam constantemente que a fé em Jesus traz a maior felicidade, aqui mesmo na Terra. E como muitos dos nossos contemporâneos equiparam felicidade à riqueza, alguns chegam ao ponto de prometer aos fiéis "prosperidade econômica" na Terra, graças à fé. Estamos muito longe de Jesus, que declarou que "é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus" (Mateus 19:24)! A verdade profunda do cristianismo reside, sem dúvida, entre esses dois extremos: a rejeição da vida e o ascetismo mórbido — justamente denunciados por Nietzsche — em nome da vida eterna ou do medo do inferno, por um lado; a busca exclusiva da felicidade terrena, por outro. Jesus, em essência, não desprezava os prazeres desta vida e não praticava a “mortificação”: amava beber, comer e compartilhar com seus amigos. Muitas vezes o vemos “saltando de alegria”. Mas ele afirmou claramente que a suprema bem-aventurança não se encontra nesta vida. Ele não rejeita a felicidade terrena, mas coloca outros valores acima dela: o amor, a justiça e a verdade. Assim, demonstra que se pode sacrificar a felicidade terrena e dar a própria vida por amor, para lutar contra a injustiça ou para permanecer fiel à verdade. Os testemunhos contemporâneos de Gandhi, Martin Luther King e Nelson Mandela são exemplos poderosos disso. A questão que permanece é: será que o dom de suas vidas encontrará justa recompensa na vida após a morte? Esta é a promessa de Cristo e a esperança de bilhões de fiéis em todo o mundo. Leia os artigos online em Le Monde des Religions: www.lemondedesreligions.fr [...]

O Mundo das Religiões nº 60 – Julho/Agosto de 2013 – Uma história judaica narra que Deus criou Eva antes de Adão. Entediada no paraíso, Eva pediu a Deus que lhe desse um companheiro. Após cuidadosa reflexão, Deus finalmente atendeu ao seu pedido: “Muito bem, criarei o homem. Mas tenha cuidado, ele é muito sensível: nunca lhe diga que você foi criada antes dele, ele reagiria muito mal. Que isso permaneça um segredo entre nós… entre mulheres!” Se Deus existe, é bastante claro que ele não possui gênero. Pode-se, portanto, questionar por que a maioria das grandes religiões criou uma representação exclusivamente masculina dele. Como nos lembra a matéria desta edição, nem sempre foi assim. O culto à Grande Deusa, sem dúvida, precedeu o de “Yahweh, Senhor dos Exércitos”, e as deusas ocupavam um lugar de destaque nos panteões das civilizações antigas. A masculinização do clero é, sem dúvida, uma das principais razões para essa inversão, que ocorreu ao longo dos três milênios que antecederam a nossa era: como poderiam uma cidade e uma religião governadas por homens venerar uma divindade suprema do sexo oposto? Com o desenvolvimento das sociedades patriarcais, a questão foi resolvida: o deus supremo, ou o único deus, não podia mais ser concebido como feminino. Isso se aplicava não apenas à sua representação, mas também ao seu caráter e função: seus atributos de força, domínio e poder eram valorizados. No céu como na terra, o mundo era governado por um masculino dominante. Mesmo que o caráter feminino do divino tenha persistido nas religiões por meio de diversas correntes místicas ou esotéricas, foi somente na era moderna que essa hipermasculinização de Deus foi verdadeiramente desafiada. Não que tenhamos passado de uma representação masculina para uma feminina do divino. Em vez disso, testemunhamos um reequilíbrio. Deus não é mais percebido primordialmente como um juiz formidável, mas sobretudo como bom e misericordioso; Os fiéis depositam cada vez mais sua fé em sua benevolente providência. Pode-se dizer que a figura tipicamente "paternal" de Deus tende a perder força em favor de uma representação mais tipicamente "maternal". Da mesma forma, a sensibilidade, a emoção e a fragilidade são valorizadas na experiência espiritual. Essa evolução está claramente ligada à revalorização da mulher em nossas sociedades modernas, que impacta cada vez mais as religiões, notadamente ao permitir que as mulheres acessem posições de ensino e liderança no culto. Reflete também o reconhecimento, em nossas sociedades modernas, de qualidades e valores identificados como mais "tipicamente" femininos, mesmo que obviamente digam respeito tanto aos homens quanto às mulheres: compaixão, abertura, acolhimento e proteção da vida. Diante do alarmante ressurgimento do machismo entre fundamentalistas religiosos de todas as matizes, estou convencido de que essa revalorização da mulher e essa feminização do divino constituem a chave principal para uma verdadeira renovação espiritual dentro das religiões. Sem dúvida, a mulher é o futuro de Deus. Aproveito esta oportunidade para homenagear duas mulheres bem conhecidas de nossos leitores fiéis. Jennifer Schwarz, ex-editora-chefe da sua revista, está embarcando em novas aventuras. Agradeço-lhe de coração pelo entusiasmo e generosidade com que se dedicou ao seu cargo durante mais de cinco anos. Dou também as boas-vindas à sua sucessora: Virginie Larousse. A Sra. Larousse dirigiu durante muitos anos uma revista acadêmica dedicada às religiões e lecionou história das religiões na Universidade da Borgonha. Ela contribuiu para o Le Monde des Religions durante muitos anos. [...]

Le Monde des Religions nº 59 – maio/junho de 2013 – Convidado a comentar o evento ao vivo na France 2, quando descobri que o novo papa era Jorge Mario Bergoglio, minha reação imediata foi dizer que se tratava de um evento verdadeiramente espiritual. A primeira vez que ouvi falar do Arcebispo de Buenos Aires foi cerca de dez anos antes, por meio do Abade Pierre. Durante uma viagem à Argentina, ele ficou impressionado com a simplicidade desse jesuíta que havia deixado o magnífico palácio episcopal para viver em um apartamento modesto e que frequentemente ia sozinho às favelas. A escolha do nome Francisco, ecoando o Pobrezinho de Assis, apenas confirmou que estávamos prestes a testemunhar uma profunda mudança na Igreja Católica. Não uma mudança na doutrina, nem provavelmente na moral, mas na própria concepção do papado e no modo de governança da Igreja. Apresentando-se aos milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro como "o Bispo de Roma" e pedindo à multidão que rezasse por ele antes de rezar com eles, Francisco demonstrou em poucos minutos, por meio de inúmeros gestos, sua intenção de retornar a uma compreensão humilde de seu papel. Essa compreensão remonta à dos primeiros cristãos, que ainda não haviam feito do Bispo de Roma não apenas o chefe universal de toda a cristandade, mas também um verdadeiro monarca à frente de um Estado temporal. Desde sua eleição, Francisco multiplicou seus atos de caridade. Surge agora a questão de até onde ele irá na imensa tarefa de renovar a Igreja que o aguarda. Reformará finalmente a Cúria Romana e o Banco do Vaticano, abalados por escândalos há mais de 30 anos? Implementará um sistema colegiado de governo para a Igreja? Buscará manter o atual status do Estado da Cidade do Vaticano, legado dos antigos Estados Pontifícios, que contradiz flagrantemente o testemunho de pobreza de Jesus e sua rejeição ao poder temporal? Como ele também abordará os desafios do ecumenismo e do diálogo inter-religioso, temas que lhe interessam profundamente? E quanto à evangelização, num mundo onde o fosso entre o discurso da Igreja e a vida das pessoas, especialmente no Ocidente, continua a aumentar? Uma coisa é certa: Francisco possui as qualidades de coração e intelecto, e até mesmo o carisma, necessários para levar este grande sopro do Evangelho ao mundo católico e além, como demonstram as suas primeiras declarações em favor de uma paz mundial fundada no respeito pela diversidade das culturas e, de facto, por toda a criação (talvez pela primeira vez, os animais têm um papa que se preocupa com eles!). As duras críticas que enfrentou imediatamente após sua eleição, acusando-o de conluio com a antiga junta militar quando era um jovem superior dos jesuítas, diminuíram alguns dias depois, particularmente após seu compatriota e ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Adolfo Pérez Esquivel — preso por 14 meses e torturado pela junta militar — declarar que o novo papa, ao contrário de outros clérigos, não tinha “nenhuma ligação com a ditadura”. Francisco está, portanto, desfrutando de um período de graça que poderia levá-lo a dar qualquer passo ousado. Contanto, porém, que não sofra o mesmo destino de João Paulo I, que inspirou tanta esperança antes de morrer enigmaticamente menos de um mês após sua eleição. Francisco está, sem dúvida, certo em pedir aos fiéis que rezem por ele. www.lemondedesreligions.fr [...]

Le Monde des Religions nº 58 – Março/Abril de 2013 – Sem dúvida, parecerá estranho para alguns de nossos leitores que, após o acalorado debate parlamentar na França sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo, dediquemos grande parte desta edição à forma como as religiões encaram a homossexualidade. Certamente, abordamos os elementos essenciais desse debate, que também toca na questão da filiação, na segunda parte da edição, com os pontos de vista contrastantes do Rabino Chefe da França, Gilles Bernheim, dos filósofos Olivier Abel e Thibaud Collin, da psicanalista e etnóloga Geneviève Delaisi de Parseval e da socióloga Danièle Hervieu-Léger. Mas parece-me que uma questão importante foi amplamente negligenciada até agora: o que as religiões pensam sobre a homossexualidade e como trataram os homossexuais ao longo dos séculos? Essa questão foi contornada pela maioria dos líderes religiosos, que imediatamente colocaram o debate no âmbito da antropologia e da psicanálise, em vez da teologia ou do direito religioso. As razões para isso tornam-se mais claras quando se examina mais de perto como a homossexualidade é veementemente criticada na maioria dos textos sagrados e como os homossexuais ainda são tratados em muitas partes do mundo em nome da religião. Pois, embora a homossexualidade fosse amplamente tolerada na antiguidade, ela é apresentada como uma grande perversão nas escrituras judaicas, cristãs e muçulmanas. "Se um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, é uma abominação; certamente serão mortos, e o seu sangue será sobre eles", está escrito em Levítico (Levítico 20:13). A Mishná não diz nada diferente, e os Padres da Igreja não encontraram palavras suficientemente duras para essa prática que, nas palavras de Tomás de Aquino, "ofende a Deus", já que, aos seus olhos, viola a própria ordem da natureza desejada pelo Todo-Poderoso. Sob os reinados dos imperadores Teodósio e Justiniano, devotos cristãos, os homossexuais eram passíveis de pena de morte, suspeitos de conspirar com o diabo e responsabilizados por desastres naturais e epidemias. O Alcorão, em cerca de trinta versículos, condena esse ato "antinatural" e "ultrajante", e a lei islâmica (Sharia) ainda hoje condena homens homossexuais a punições que variam de país para país, desde prisão até enforcamento, incluindo cem chicotadas. As religiões asiáticas são geralmente mais tolerantes à homossexualidade, mas ela é condenada pelo Vinaya, o código monástico das comunidades budistas, e por certos ramos do hinduísmo. Embora as posições das instituições judaicas e cristãs tenham se suavizado consideravelmente nas últimas décadas, a homossexualidade ainda é considerada crime ou delito em cerca de cem países e continua sendo uma das principais causas de suicídio entre jovens (na França, um em cada três homossexuais com menos de 20 anos tentou suicídio devido à rejeição social). É essa violenta discriminação, alimentada por milênios por argumentos religiosos, que também quisemos destacar. O debate complexo e essencial permanece, não apenas sobre o casamento, mas sobretudo sobre a família (já que a verdadeira questão não é a igualdade de direitos civis entre casais do mesmo sexo e heterossexuais, mas sim a da filiação e questões bioéticas). Este debate vai além das reivindicações dos casais do mesmo sexo, pois aborda questões de adoção, reprodução assistida e barriga de aluguel, que podem afetar casais heterossexuais da mesma forma. O governo sabiamente adiou a discussão para o outono, buscando o parecer do Comitê Nacional de Ética. Tratam-se, de fato, de questões cruciais que não podem ser evitadas ou resolvidas com argumentos simplistas como "isso está desestabilizando nossas sociedades" — que, na verdade, já estão desestabilizadas — ou, inversamente, "é a marcha inevitável do mundo": qualquer desenvolvimento deve ser avaliado à luz do que é bom para a humanidade e a sociedade. http://www.lemondedesreligions.fr/mensuel/2013/58/ [...]

Le Monde des Religions nº 57 – Janeiro/Fevereiro de 2013 – A ideia de que cada indivíduo pode “encontrar seu caminho espiritual” é eminentemente moderna? Sim e não. No Oriente, na época de Buda, encontramos muitos buscadores do Absoluto que procuravam um caminho pessoal para a libertação. Na Antiguidade greco-romana, cultos de mistério e inúmeras escolas filosóficas – dos pitagóricos aos neoplatônicos, incluindo os estoicos e epicuristas – ofereciam muitos caminhos iniciáticos e caminhos para a sabedoria para indivíduos que buscavam uma vida boa. O desenvolvimento subsequente das principais civilizações, cada uma fundada em uma religião que dava sentido à vida individual e coletiva, limitou as ofertas espirituais. No entanto, dentro de cada grande tradição, sempre encontraremos diversas correntes espirituais, respondendo a uma certa diversidade de expectativas individuais. Assim, dentro do cristianismo, as numerosas ordens religiosas oferecem uma ampla variedade de sensibilidades espirituais: das mais contemplativas, como os cartuxos ou carmelitas, às mais intelectuais, como os dominicanos ou jesuítas, ou aquelas que enfatizam a pobreza (franciscanos), o equilíbrio entre trabalho e oração (beneditinos) ou a ação caritativa (Irmãos e Irmãs de São Vicente de Paulo, Missionárias da Caridade). Além daqueles comprometidos com a vida religiosa, associações de leigos desenvolveram-se a partir do final da Idade Média, vivendo, na maioria das vezes, na esfera de influência das principais ordens, mesmo que nem sempre fossem bem vistas pela instituição, como evidenciado pela perseguição sofrida pelas beguinas. O mesmo fenômeno pode ser encontrado no islamismo com o desenvolvimento de numerosas confrarias sufistas, algumas das quais também foram perseguidas. A sensibilidade mística judaica encontrou expressão no nascimento da Cabala, e uma grande diversidade de escolas e movimentos espirituais continuou a florescer na Ásia. A modernidade trouxe dois novos elementos: o declínio da religião coletiva e a fusão de culturas. Isso levou a novos sincretismos espirituais ligados às aspirações pessoais de cada indivíduo em busca de significado, e ao desenvolvimento de uma espiritualidade secular que se expressa fora de qualquer crença ou prática religiosa. Essa situação não é totalmente inédita, pois lembra a Roma Antiga, mas a mistura de culturas é muito mais intensa (hoje, todos têm acesso a toda a herança espiritual da humanidade), e também estamos testemunhando uma verdadeira democratização da busca espiritual, que não se limita mais a uma elite social. Mas, em meio a todas essas transformações, uma questão essencial permanece: cada indivíduo deve buscar, e pode encontrar, o caminho espiritual que lhe permita realizar-se plenamente? Minha resposta é, sem dúvida, sim. Ontem, como hoje, o caminho espiritual é fruto de uma jornada pessoal, e essa jornada tem mais chances de sucesso se cada pessoa buscar um caminho adequado à sua sensibilidade, suas habilidades, sua ambição, seus desejos e suas perguntas. É claro que alguns indivíduos se sentem perdidos diante da vasta gama de caminhos disponíveis atualmente. "Qual é o melhor caminho espiritual?" Certa vez, perguntaram ao Dalai Lama qual era a sua resposta: "Aquela que te torna uma pessoa melhor". Este é, sem dúvida, um excelente critério de discernimento. http://www.lemondedesreligions.fr/mensuel/2013/57/ Salvar [...]

O Mundo das Religiões nº 56 – Nov/Dez 2012 – Existem os fanáticos de Deus. Aqueles que matam em nome de sua religião. De Moisés, que ordenou o massacre dos cananeus, aos jihadistas da Al-Qaeda, passando pelo Grande Inquisidor católico, o fanatismo religioso assume várias formas dentro das religiões monoteístas, mas sempre deriva da mesma identidade central: matar — ou ordenar que se mate — é feito para proteger a pureza do sangue ou da fé, para defender a comunidade (ou mesmo uma cultura, como no caso de Brejvik) contra aqueles que a ameaçam, para estender o domínio da religião sobre a sociedade. O fanatismo religioso é um desvio drástico da mensagem bíblica e corânica que visa primordialmente educar os seres humanos para o respeito ao próximo. Este é o veneno disseminado pelo comunitarismo: o sentimento de pertencimento — ao povo, à instituição, à comunidade — torna-se mais importante do que a própria mensagem, e “Deus” é reduzido a um mero álibi para autodefesa e dominação. O fanatismo religioso foi minuciosamente analisado e denunciado pelos filósofos do Iluminismo há mais de dois séculos. Eles lutaram pela liberdade de consciência e de expressão em sociedades ainda dominadas pela religião. Graças a eles, nós, no Ocidente, somos livres hoje não apenas para crer ou não crer, mas também para criticar a religião e denunciar seus perigos. Mas essa luta e essa liberdade arduamente conquistada não devem nos fazer esquecer que esses mesmos filósofos almejavam que todos pudessem viver em harmonia dentro do mesmo espaço político. A liberdade de expressão, seja intelectual ou artística, não se destina, portanto, a atacar os outros apenas para provocar ou incitar conflitos. Além disso, John Locke acreditava, em nome da paz social, que os ateus mais virulentos deveriam ser silenciados em público, assim como os católicos mais intransigentes! O que ele diria hoje daqueles que produzem e distribuem online um filme artisticamente deplorável, que ataca o que é mais sagrado para os muçulmanos — a figura do Profeta — com o único propósito de fomentar tensões entre o Ocidente e o mundo islâmico? O que ele diria àqueles que atiçam ainda mais o fogo publicando novas caricaturas de Maomé, com o objetivo de vender jornais, alimentando as brasas ainda fumegantes da raiva entre muitos muçulmanos em todo o mundo? E quais são os resultados? Mortes, minorias cristãs cada vez mais ameaçadas em países muçulmanos e tensões crescentes em todo o mundo. A luta pela liberdade de expressão — por mais nobre que seja — não elimina a necessidade de uma análise geopolítica da situação: grupos extremistas exploram imagens para mobilizar multidões em torno de um inimigo comum, um Ocidente idealizado reduzido a uma fantasia cinematográfica e algumas caricaturas. Vivemos em um mundo interconectado, sujeito a inúmeras tensões que ameaçam a paz mundial. O que os filósofos iluministas defendiam em escala nacional agora é válido em escala global: críticas caricaturais cujo único propósito é ofender os crentes e provocar os mais extremistas entre eles são tolas e perigosas. Seu principal efeito é fortalecer o campo dos fanáticos religiosos e minar os esforços daqueles que tentam estabelecer um diálogo construtivo entre culturas e religiões. Liberdade implica responsabilidade e preocupação com o bem comum. Sem isso, nenhuma sociedade é viável. http://www.lemondedesreligions.fr/mensuel/2012/56/ Salvar [...]

O Mundo das Religiões nº 55 – Setembro/Outubro de 2012 — Há cerca de trinta anos, quando iniciei meus estudos em sociologia e história das religiões, o único tema de conversa era a "secularização", e a maioria dos especialistas em estudos religiosos acreditava que a religião se transformaria gradualmente e depois se dissolveria nas sociedades europeias cada vez mais marcadas pelo materialismo e pelo individualismo. O modelo europeu se espalharia então para o resto do mundo com a globalização dos valores e estilos de vida ocidentais. Em suma, a religião estava fadada ao fracasso a longo prazo. Nos últimos dez anos, aproximadamente, o modelo e a análise se inverteram: falamos de "dessecularização", vemos a ascensão de movimentos religiosos conservadores e baseados na identidade em todos os lugares, e Peter Berger, o grande sociólogo americano da religião, observa que "o mundo continua tão fervorosamente religioso como sempre foi". A Europa é, portanto, vista como uma exceção global, mas que corre o risco de ser cada vez mais afetada por essa nova onda religiosa. Então, qual o cenário para o futuro? Com base nas tendências atuais, observadores perspicazes oferecem, nesta edição especial, um panorama possível das religiões mundiais até 2050. O cristianismo ampliaria sua vantagem sobre as demais religiões, principalmente devido à demografia dos países em desenvolvimento, mas também ao forte crescimento dos evangélicos e pentecostais nos cinco continentes. O islamismo continuaria a crescer devido à sua população, mas espera-se que esse crescimento diminua consideravelmente, especialmente na Europa e na Ásia, o que acabará por limitar a expansão da religião muçulmana, que atrai muito menos conversões do que o cristianismo. O hinduísmo e o budismo permaneceriam relativamente estáveis, mesmo que os valores e certas práticas deste último (como a meditação) continuem a se difundir cada vez mais no Ocidente e na América Latina. Assim como outras religiões minoritárias muito pequenas e ligadas a laços sanguíneos, o judaísmo permanecerá estável ou entrará em declínio, dependendo de diversos cenários demográficos e do número de casamentos mistos. Mas, para além dessas tendências gerais, como Jean-Paul Willaime e Raphaël Liogier nos lembram cada um à sua maneira, as religiões continuarão a se transformar e a ser afetadas pela modernidade, particularmente pela individualização e pela globalização. Hoje, os indivíduos têm uma visão cada vez mais pessoal da religião e criam sua própria estrutura de significado, por vezes sincrética, frequentemente improvisada. Mesmo os movimentos fundamentalistas ou integralistas são produto de indivíduos ou grupos de indivíduos que constroem uma "religião pura de origem" reinventada. Enquanto o processo de globalização continuar, as religiões continuarão a fornecer pontos de referência para a identidade de indivíduos que não os possuem e que se sentem ansiosos, culturalmente invadidos ou dominados. E enquanto a humanidade buscar significado, continuará a procurar respostas na vasta herança religiosa da humanidade. Mas essas buscas por identidade e espiritualidade não podem mais ser vivenciadas, como no passado, dentro de uma tradição imutável ou de uma estrutura institucional normativa. O futuro das religiões, portanto, depende não apenas do número de fiéis, mas também de como eles reinterpretarão o legado do passado. E é precisamente essa a maior incógnita que torna qualquer análise prospectiva de longo prazo arriscada. Assim, na falta de racionalidade, podemos sempre imaginar e sonhar. É também isso que oferecemos nesta edição, por meio de nossos colunistas, que concordaram em responder à pergunta: "Qual religião você imagina para 2050?" [...]

O Mundo das Religiões nº 54 – Julho/Agosto de 2012 — Um número crescente de estudos científicos demonstra a correlação entre fé e cura, confirmando observações feitas desde tempos imemoriais: o ser humano, animal pensante, tem uma relação diferente com a vida, a doença e a morte, dependendo do seu nível de confiança. Da autoconfiança, da confiança no terapeuta, na ciência, em Deus, e incluindo o efeito placebo, surge uma questão crucial: a crença ajuda na cura? Que influência a mente — por meio da oração ou da meditação, por exemplo — exerce sobre o processo de cura? Qual a importância das convicções do médico na sua relação de cuidado e apoio ao paciente? Essas questões importantes lançam nova luz sobre perguntas essenciais: o que é doença? O que significa "cura"? Em última análise, a cura é sempre autocura: é o corpo e a mente da pessoa doente que promovem a cura. É por meio da regeneração celular que o corpo recupera o equilíbrio perdido. Muitas vezes, é útil, até mesmo necessário, apoiar o corpo enfermo por meio de intervenção terapêutica e medicação. No entanto, esses fatores apenas auxiliam o processo de autocura do paciente. A dimensão psicológica, a fé, o moral e o ambiente relacional também desempenham um papel crucial nesse processo de cura. Portanto, a pessoa como um todo está envolvida no processo de cura. O equilíbrio entre corpo e mente não pode ser restaurado sem um comprometimento genuíno do paciente em recuperar sua saúde, sem confiança nos cuidados recebidos e, talvez, para alguns, sem confiança na vida em geral ou em um poder superior benevolente que os auxilie. Da mesma forma, às vezes, a cura — ou seja, o retorno ao equilíbrio — não pode ocorrer sem uma mudança no ambiente do paciente: seu ritmo e estilo de vida, sua dieta, suas práticas de respiração ou cuidados com o corpo e seus relacionamentos emocionais, de amizade e profissionais. Isso porque muitas doenças são o sintoma local de um desequilíbrio mais global na vida do paciente. Se o paciente não se conscientizar disso, ele irá de doença em doença ou sofrerá de doenças crônicas, depressão e assim por diante. O que os caminhos para a cura nos ensinam é que não podemos tratar um ser humano como uma máquina. Não podemos tratar uma pessoa como se conserta uma bicicleta, trocando apenas a roda torta ou o pneu furado. É a dimensão social, emocional e espiritual da pessoa que se expressa na doença, e é essa dimensão holística que deve ser levada em consideração para tratá-la. Enquanto não integrarmos isso de fato, há grandes chances de a França continuar sendo campeã mundial no consumo de ansiolíticos e antidepressivos, e no déficit de seu sistema de seguridade social, por muito tempo [...]

O Mundo das Religiões nº 53 – Maio/Junho de 2012 — Hoje, o foco está mais na busca pela identidade, na redescoberta das próprias raízes culturais e na solidariedade comunitária. E, infelizmente, cada vez mais também: no isolamento, no medo do outro, na rigidez moral e no dogmatismo estreito. Nenhuma região do mundo, nenhuma religião, escapa a esse vasto movimento global de identidade e retorno normativo. De Londres ao Cairo, passando por Délhi, Houston e Jerusalém, a tendência é o uso do véu ou da peruca pelas mulheres, sermões rigorosos e o triunfo dos guardiões do dogma. Ao contrário do que vivenciei no final da década de 1970, os jovens que ainda se interessam por religião são, em sua maioria, menos motivados por um desejo de sabedoria ou uma busca pelo autoconhecimento do que pela necessidade de fortes pontos de referência e pelo desejo de estarem enraizados nas tradições de seus ancestrais. Felizmente, essa tendência não é inevitável. Ela nasceu como um antídoto para os excessos da globalização descontrolada e a brutal individualização de nossas sociedades. Foi também uma reação a um liberalismo econômico desumanizador e a uma liberalização moral muito rápida. Estamos, portanto, testemunhando uma oscilação pendular muito clássica. Depois da liberdade, a lei. Depois do indivíduo, o grupo. Depois das visões utópicas de mudança, a segurança dos modelos do passado. Reconheço prontamente que há algo saudável nesse retorno à identidade. Após um excesso de individualismo libertário e consumista, é bom redescobrir a importância dos laços sociais, da lei, da virtude. O que deploro é a natureza excessivamente rígida e intolerante da maioria dos retornos atuais à religião. Pode-se reintegrar-se a uma comunidade sem cair no comunitarismo; aderir à mensagem ancestral de uma grande tradição sem se tornar sectário; querer levar uma vida virtuosa sem ser moralista. Diante dessas atitudes rígidas, existe, felizmente, um antídoto dentro das próprias religiões: a espiritualidade. Quanto mais os fiéis se aprofundam em sua própria tradição, mais descobrem tesouros de sabedoria capazes de tocar seus corações e abrir suas mentes, lembrando-os de que todos os seres humanos são irmãos e irmãs, e que a violência e o julgamento alheio são ofensas mais graves do que transgredir regras religiosas. O aumento da intolerância religiosa e do sectarismo me preocupa, mas não as religiões em si, que certamente podem produzir o pior, mas também o melhor [...]

O Mundo das Religiões nº 52 – Março/Abril de 2012 — A questão de como os franceses votam de acordo com sua religião é raramente abordada. Embora, em virtude do princípio do laicismo, a filiação religiosa não seja solicitada nos censos desde o início da Terceira República, existem pesquisas de opinião que fornecem algumas informações sobre o assunto. Devido ao tamanho reduzido das amostras, no entanto, essas pesquisas não conseguem mensurar religiões que representam uma minoria muito pequena, como o judaísmo, o protestantismo ou o budismo, cada uma com menos de um milhão de adeptos. Podemos, contudo, ter uma ideia clara dos padrões de votação daqueles que se identificam como católicos (aproximadamente 60% da população francesa, incluindo 25% de católicos praticantes) e muçulmanos (aproximadamente 5%), bem como daqueles que se declaram "sem religião" (aproximadamente 30% da população francesa). Uma pesquisa da revista Sofres/Pèlerin, realizada em janeiro passado, confirma a histórica inclinação à direita dos católicos franceses. No primeiro turno, 33% votariam em Nicolas Sarkozy, número que sobe para 44% entre os católicos praticantes. 21% também votariam em Marine Le Pen, mas esse percentual é inferior à média nacional entre os católicos praticantes (18%). No segundo turno, 53% dos católicos votariam em Nicolas Sarkozy, contra 47% para François Hollande, e 67% dos católicos praticantes votariam na candidata de direita – e até 75% dos frequentadores assíduos da igreja. Esta pesquisa também revela que, embora os católicos se alinhem com o eleitor francês médio na priorização da segurança no emprego e do poder de compra, eles se preocupam menos do que outros com a redução da desigualdade e da pobreza… mas mais com o combate ao crime. Em última análise, a fé e os valores evangélicos têm menos peso no voto político da maioria dos católicos do que as preocupações econômicas ou de segurança. Na verdade, pouco importa se o candidato é católico ou não. É surpreendente notar que o único candidato presidencial de destaque que declara abertamente sua prática católica, François Bayrou, não está conquistando mais votos entre os católicos do que entre o restante da população. A maioria dos católicos franceses, especialmente os praticantes, está apegada a um sistema de valores baseado na ordem e na estabilidade. No entanto, François Bayrou defende uma visão progressista sobre diversas questões sociais com implicações éticas fundamentais. Isso provavelmente incomodará uma parcela significativa do eleitorado católico tradicional. Nicolas Sarkozy certamente percebeu isso, pois permanece coerente com as posições católicas tradicionais sobre leis de bioética, parentalidade por casais do mesmo sexo e casamento entre pessoas do mesmo sexo. Por fim, pesquisas realizadas pelo Centro de Pesquisa Política Sciences Po mostram que os muçulmanos franceses, diferentemente dos católicos, votam esmagadoramente em partidos de esquerda (78%). Embora três quartos deles ocupem empregos pouco qualificados, um padrão de votação especificamente ligado à religião é evidente: 48% dos trabalhadores e funcionários muçulmanos se identificam como de esquerda, em comparação com 26% dos trabalhadores e funcionários católicos e 36% dos trabalhadores e funcionários sem religião. A população "não religiosa" como um todo — uma categoria que continua a crescer — também vota fortemente na esquerda (71%). Isso revela uma estranha aliança entre os "não religiosos" — na maioria das vezes progressistas em questões sociais — e os muçulmanos franceses, que são inegavelmente mais conservadores nessas mesmas questões, mas comprometidos com uma mentalidade de "qualquer coisa menos Sarkozy". [...]

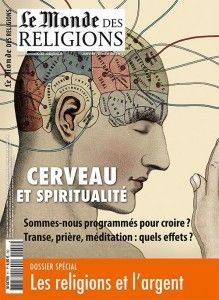

O Mundo das Religiões nº 51 – Janeiro/Fevereiro de 2012 — Nossa matéria destaca um fato importante: a experiência espiritual em suas diversas formas – oração, transe xamânico, meditação – deixa uma marca corporal no cérebro. Além do debate filosófico que surge disso e das interpretações materialistas ou espiritualistas que podem ser feitas a respeito, extraio outra lição desse fato. É que a espiritualidade é, antes de tudo, uma experiência vivida que toca a mente tanto quanto o corpo. Dependendo do condicionamento cultural de cada pessoa, ela se referirá a objetos ou representações muito diferentes: um encontro com Deus, com uma força inefável ou absoluta, com as profundezas misteriosas do espírito. Mas essas representações sempre compartilharão o fio condutor de despertar uma profunda paz interior, uma expansão da consciência e, muitas vezes, do coração. O sagrado, qualquer que seja o nome ou a forma que lhe seja dada, transforma quem o vivencia. E o afeta profundamente em todo o seu ser: corpo emocional, psique e espírito. Muitos crentes, no entanto, não têm essa experiência. Para eles, a religião é primordialmente um marcador de identidade pessoal e coletiva, um código moral, um conjunto de crenças e regras a serem observadas. Em suma, a religião é reduzida à sua dimensão social e cultural. Podemos identificar na história o momento em que essa dimensão social da religião emergiu e gradualmente ofuscou a experiência pessoal: a transição da vida nômade, onde a humanidade vivia em comunhão com a natureza, para a vida sedentária, onde as cidades foram criadas e os espíritos da natureza — com os quais o contato era estabelecido por meio de estados alterados de consciência — foram substituídos pelos deuses da cidade, aos quais eram oferecidos sacrifícios. A própria etimologia da palavra sacrifício — "tornar sagrado" — mostra claramente que o sagrado não é mais vivenciado: ele é realizado por meio de um gesto ritual (oferenda aos deuses) destinado a garantir a ordem mundial e proteger a cidade. E essa tarefa é delegada pela população, agora numerosa, a um clero especializado. A religião assume, assim, uma dimensão essencialmente social e política: ela cria laços e une uma comunidade em torno de crenças, regras éticas e rituais compartilhados. É em reação a essa dimensão excessivamente externa e coletiva que, por volta de meados do primeiro milênio a.C., surge uma gama diversificada de sábios em todas as civilizações, buscando reabilitar a experiência pessoal do sagrado: Lao Tzu na China, os autores dos Upanishads e o Buda na Índia, Zoroastro na Pérsia, os fundadores dos cultos de mistério e Pitágoras na Grécia, e os profetas de Israel até Jesus. Esses movimentos espirituais frequentemente emergem dentro de tradições religiosas, que tendem a transformar ao desafiá-las internamente. Essa extraordinária onda de misticismo, que continua a surpreender os historiadores com sua convergência e sincronia nas diversas culturas do mundo, está transformando as religiões ao introduzir uma dimensão pessoal que, de muitas maneiras, reconecta com a experiência do sagrado primordial em sociedades primitivas. E me impressiona o quanto nossa era se assemelha a esse período antigo: é justamente essa dimensão que interessa cada vez mais aos nossos contemporâneos, muitos dos quais se distanciaram da religião, que consideram fria, social e externa demais. Este é o paradoxo de uma ultramodernidade que tenta se reconectar com as formas mais arcaicas do sagrado: um sagrado que é mais vivenciado do que "criado". O século XXI é, portanto, tanto religioso, devido ao ressurgimento da identidade diante dos temores gerados pela globalização acelerada, quanto espiritual, devido a essa necessidade de experiência e transformação sentida por muitos indivíduos, religiosos ou não. [...]

O Mundo das Religiões nº 50 – Novembro/Dezembro de 2011 — O mundo vai acabar em 21 de dezembro de 2012? Por muito tempo, ignorei a famosa profecia atribuída aos maias. Mas, nos últimos meses, muitas pessoas têm me perguntado sobre ela, frequentemente me assegurando que seus filhos adolescentes estão ansiosos por causa das informações que leem na internet ou influenciados pelo filme de desastre de Hollywood, 2012. A profecia maia é autêntica? Existem outras profecias religiosas sobre o iminente fim do mundo, como as que se encontram na internet? O que as religiões dizem sobre o fim dos tempos? A matéria desta edição responde a essas perguntas. Mas o sucesso desse boato em torno de 21 de dezembro de 2012 levanta outra questão: como podemos explicar a ansiedade de muitos de nossos contemporâneos, a maioria dos quais não é religiosa, e para quem tal boato parece plausível? Vejo duas explicações. Em primeiro lugar, estamos vivendo uma era particularmente angustiante, na qual a humanidade se sente como se estivesse a bordo de um trem desgovernado. De fato, nenhuma instituição, nenhum Estado parece capaz de deter a corrida desenfreada rumo ao desconhecido — e talvez ao abismo — para a qual a ideologia consumista e a globalização econômica sob a égide do capitalismo neoliberal nos estão impulsionando: aumentos drásticos na desigualdade; catástrofes ecológicas que ameaçam todo o planeta; especulação financeira descontrolada que está enfraquecendo toda a economia global. Além disso, há as transformações em nossos estilos de vida que transformaram os ocidentais em amnésicos desenraizados, igualmente incapazes de se projetarem no futuro. Nossos estilos de vida, sem dúvida, mudaram mais no último século do que nos três ou quatro milênios anteriores. O europeu do passado vivia predominantemente no campo, observando a natureza, enraizado em um mundo rural de ritmo lento e unido, e imerso em tradições ancestrais. O mesmo se aplicava às pessoas na Idade Média e na Antiguidade. O europeu de hoje é esmagadoramente urbano; Eles se sentem conectados a todo o planeta, mas carecem de fortes laços locais; levam uma existência individualista em ritmo frenético e muitas vezes se distanciaram das tradições ancestrais. Talvez devamos retroceder ao período Neolítico (por volta de 10.000 a.C. no Oriente Próximo e por volta de 3.000 a.C. na Europa), quando os humanos abandonaram o estilo de vida nômade de caçadores-coletores e se estabeleceram em aldeias, desenvolvendo a agricultura e a pecuária, para encontrar uma revolução tão radical quanto a que estamos vivenciando atualmente. Isso tem profundas consequências para nossa psique. A velocidade com que essa revolução ocorreu gera incerteza, perda de referências fundamentais e enfraquecimento dos laços sociais. É fonte de preocupação, ansiedade e uma confusa sensação de fragilidade tanto para os indivíduos quanto para as comunidades humanas, daí uma maior sensibilidade a temas de destruição, desintegração e aniquilação. Uma coisa me parece certa: não estamos vivenciando os sintomas do fim do mundo, mas o fim de um mundo. O mundo tradicional, milenar, que acabei de descrever, com todos os padrões de pensamento a ele associados, mas também o mundo ultraindividualista e consumista que o sucedeu, no qual ainda estamos imersos, que demonstra tantos sinais de exaustão e revela suas verdadeiras limitações para o progresso genuíno da humanidade e das sociedades. Bergson disse que precisaríamos de um "suplemento da alma" para enfrentar os novos desafios. De fato, podemos ver nesta profunda crise não apenas uma série de catástrofes ecológicas, econômicas e sociais previstas, mas também a oportunidade para um ressurgimento, uma renovação humanista e espiritual, por meio de um despertar da consciência e um senso mais aguçado de responsabilidade individual e coletiva. [...]

O Mundo das Religiões nº 49 – Setembro/Outubro de 2011 — O fortalecimento de fundamentalismos e comunalismos de todos os tipos é um dos principais efeitos do 11 de setembro. Essa tragédia, com suas repercussões globais, revelou e exacerbou a divisão entre o Islã e o Ocidente, assim como foi sintoma e acelerador de todos os temores ligados à globalização ultrarrápida das décadas anteriores e ao consequente choque de culturas. Mas essas tensões identitárias, que continuam a causar preocupação e a alimentar constantemente a cobertura da mídia (o massacre de Oslo em julho sendo um dos exemplos mais recentes), ofuscaram outra consequência totalmente oposta do 11 de setembro: a rejeição das religiões monoteístas justamente por causa do fanatismo que elas geram. Pesquisas de opinião recentes na Europa mostram que as religiões monoteístas são cada vez mais assustadoras para os nossos contemporâneos. As palavras "violência" e "regressão" são agora mais facilmente associadas a elas do que "paz" e "progresso". Uma consequência desse ressurgimento da identidade religiosa e do fanatismo que frequentemente o acompanha é um aumento acentuado do ateísmo. Embora o movimento seja disseminado no Ocidente, o fenômeno é mais marcante na França. Há o dobro de ateus em comparação com dez anos atrás, e a maioria dos franceses agora se identifica como ateia ou agnóstica. É claro que as causas desse aumento na descrença e na indiferença religiosa são mais profundas, e as analisamos neste relatório: o desenvolvimento do pensamento crítico e do individualismo, os estilos de vida urbanos e o declínio da transmissão religiosa, entre outros. Mas não há dúvida de que a violência religiosa contemporânea exacerba um fenômeno generalizado de distanciamento da religião, que é muito menos espetacular do que a loucura assassina dos fanáticos. Poderíamos usar o velho ditado: o som da árvore caindo abafa o som da floresta crescendo. Contudo, como nos preocupam com razão e ameaçam a paz mundial a curto prazo, concentramo-nos demasiado no ressurgimento do fundamentalismo e do comunalismo, esquecendo que a verdadeira transformação numa escala histórica de longo prazo é o profundo declínio, em todos os segmentos da população, da religião e da crença secular em Deus. Alguns dirão que este fenómeno é europeu e particularmente marcante em França. Certamente, mas continua a intensificar-se, e a tendência começa mesmo a espalhar-se à Costa Leste dos Estados Unidos. A França, depois de ter sido a filha primogénita da Igreja, poderá muito bem tornar-se a filha primogénita da indiferença religiosa. A Primavera Árabe demonstra também que a aspiração às liberdades individuais é universal e poderá ter como consequência final, tanto no mundo muçulmano como no mundo ocidental, a emancipação do indivíduo da religião e a "morte de Deus" profetizada por Nietzsche. Os guardiões do dogma compreenderam claramente isto, condenando constantemente os perigos do individualismo e do relativismo. Mas será possível suprimir uma necessidade humana tão fundamental como a liberdade de crer, de pensar, de escolher os próprios valores e o significado que se deseja dar à própria vida? A longo prazo, o futuro da religião parece-me residir não tanto na identidade coletiva e na submissão do indivíduo ao grupo, como ocorreu durante milênios, mas na busca e na responsabilidade espiritual pessoal. A fase de ateísmo e rejeição da religião na qual estamos cada vez mais imersos pode, certamente, levar ao consumismo desenfreado, à indiferença para com os outros e a novas formas de barbárie. Mas também pode ser o prelúdio para novas formas de espiritualidade, secular ou religiosa, verdadeiramente fundadas nos grandes valores universais aos quais todos aspiramos: verdade, liberdade e amor. Então Deus — ou melhor, todas as suas representações tradicionais — não terá morrido em vão. [...]

Le Monde des religions nº 48 – Julho/Agosto de 2011 — Enquanto o caso DSK continua a causar repercussão e a suscitar inúmeros debates e questionamentos, há uma lição que Sócrates transmitiu ao jovem Alcibíades sobre a qual devemos refletir: “Para pretender governar a cidade, é preciso aprender a governar a si mesmo”. Se Dominique Strauss-Kahn, até então o favorito nas sondagens, fosse considerado culpado de agressão sexual contra uma camareira no Sofitel de Nova Iorque, poderíamos não só ter pena da vítima, como também respirar aliviados. Pois se DSK, como alguns testemunhos em França também parecem sugerir, é um agressor sexual compulsivo capaz de brutalidade, poderíamos ter eleito para o cargo mais alto um homem doente (se não consegue controlar-se) ou um homem perverso (se se recusa a controlar-se). Dado o choque que a notícia da sua prisão provocou no nosso país, dificilmente ousamos imaginar o que teria acontecido se um caso semelhante tivesse vindo à tona um ano depois! A incredulidade atônita do povo francês, beirando a negação, decorre em grande parte das esperanças depositadas em DSK como um homem sério e responsável, capaz de governar e representar a França com dignidade no cenário mundial. Essa expectativa surgiu da decepção com Nicolas Sarkozy, duramente julgado pelas contradições entre seus grandes pronunciamentos sobre justiça social e moralidade e sua conduta pessoal, particularmente em relação ao dinheiro. As pessoas esperavam uma figura moralmente mais exemplar. A queda de DSK, seja qual for o resultado do julgamento, é ainda mais difícil de aceitar. Contudo, ela tem o mérito de trazer de volta ao debate público a questão da virtude na política. Pois, embora essa questão seja crucial nos Estados Unidos, ela é completamente ignorada na França, onde há uma tendência a separar completamente a vida privada da pública, a personalidade e a competência. Acredito que a abordagem correta se encontra entre esses dois extremos: moralismo em excesso nos Estados Unidos e pouca atenção à moralidade pessoal dos políticos na França. Para não cairmos na armadilha americana de "caçar" figuras públicas, devemos lembrar, como Sócrates disse a Alcibíades, que podemos duvidar da capacidade de governar de um homem escravizado por suas paixões. As mais altas responsabilidades exigem a aquisição de certas virtudes: autocontrole, prudência, respeito pela verdade e justiça. Como pode um homem que não adquiriu essas virtudes morais básicas colocá-las em prática no governo da cidade? Quando alguém se comporta mal no mais alto escalão do governo, como podemos esperar que todos ajam bem? Confúcio disse ao governante de Ji Kang, há dois mil e quinhentos anos: "Busque o bem você mesmo, e o povo melhorará. A virtude de um homem bom é como a do vento." "A virtude do povo é como a da grama, ela se curva na direção do vento" (Conversas, 12/19). Mesmo que a afirmação soe um pouco paternalista aos nossos ouvidos modernos, ela não deixa de ter verdade. [...]

Le Monde des religions, nº 47, maio-junho de 2011 — O vento da liberdade que sopra pelos países árabes nos últimos meses preocupa os governos ocidentais. Traumatizados pela Revolução Iraniana, apoiamos ditaduras durante décadas, alegando que eram um baluarte contra o islamismo. Pouco nos importávamos com a violação dos direitos humanos mais fundamentais, com a inexistência da liberdade de expressão, com a prisão de democratas, com uma pequena elite corrupta que saqueava todos os recursos do país em benefício próprio… Podíamos dormir tranquilos: esses ditadores dóceis nos protegiam da potencial tomada de poder por islamistas incontroláveis. O que vemos hoje é que essas pessoas estão se levantando porque aspiram, como nós, a dois valores que sustentam a dignidade humana: justiça e liberdade. Essas revoltas não foram iniciadas por ideólogos barbudos, mas por jovens desempregados e desesperados, homens e mulheres instruídos e indignados, e cidadãos de todas as classes sociais exigindo o fim da opressão e da injustiça. Essas são pessoas que querem viver livremente, que os recursos sejam compartilhados e distribuídos de forma mais equitativa, e que exista justiça e uma imprensa independente. Essas pessoas, que pensávamos que só poderiam sobreviver sob o punho de ferro de um bom ditador, estão agora nos dando uma lição exemplar de democracia. Esperemos que o caos ou uma repressão violenta não extingam as chamas da liberdade. E como podemos fingir esquecer que, dois séculos atrás, tivemos nossas revoluções pelos mesmos motivos? Certamente, o islamismo político é um veneno. Do assassinato de cristãos coptas no Egito ao do governador do Punjab, no Paquistão, que era a favor da revisão da lei da blasfêmia, eles semeiam o terror implacavelmente em nome de Deus, e devemos lutar com todas as nossas forças contra a propagação desse mal. Mas certamente não o deteremos apoiando ditaduras implacáveis; muito pelo contrário. Sabemos que o islamismo se alimenta do ódio ao Ocidente, e grande parte desse ódio provém precisamente do duplo padrão que constantemente empregamos em nome da realpolitik: sim aos grandes princípios democráticos, não à sua aplicação em países muçulmanos para melhor controlá-los. Eu acrescentaria que esse temor de uma tomada de poder islâmica me parece cada vez mais improvável. Não apenas porque os líderes das atuais revoltas na Tunísia, Egito e Argélia estão muito distantes dos círculos islamistas, mas também porque, mesmo que os partidos islamistas devam desempenhar um papel significativo no futuro processo democrático, eles têm pouquíssimas chances de conquistar a maioria. E mesmo que conseguissem, como na Turquia em meados da década de 1990, não há garantia de que a população permitiria a imposição da lei islâmica e os isentaria do escrutínio eleitoral. Povos que tentam se livrar de ditaduras de longa data têm pouco desejo de voltar ao jugo de novos déspotas que os privariam de uma liberdade tão desejada e conquistada com tanto esforço. Os povos árabes observaram atentamente a experiência iraniana e estão perfeitamente cientes da tirania que os aiatolás e mulás exercem sobre toda a sociedade. Não é num momento em que os iranianos buscam escapar do cruel experimento do regime teocrático que seus vizinhos cogitariam tal coisa. Portanto, deixemos de lado nossos medos e mesquinhos cálculos políticos para apoiar com entusiasmo e de todo o coração o povo que se levanta contra seus tiranos [...]

Le Monde des religions nº 44, novembro-dezembro de 2010 — O enorme sucesso do filme Homens e Deuses, de Xavier Beauvois, me enche de profunda alegria. Esse entusiasmo é certamente surpreendente, e gostaria de explicar aqui por que este filme me comoveu e por que acredito que tenha comovido tantos espectadores. Sua primeira qualidade reside na contenção e no ritmo lento. Sem grandes discursos, pouca música, planos longos em que a câmera se detém em rostos e gestos, em vez de uma série de tomadas rápidas e alternadas como em um trailer. Em um mundo agitado e barulhento, onde tudo se move rápido demais, este filme nos permite mergulhar por duas horas em uma temporalidade diferente que leva à introspecção. Alguns podem não achar isso e podem se sentir um pouco entediados, mas a maioria dos espectadores vivencia uma jornada interior profundamente enriquecedora. Pois os monges de Tibhirine, interpretados por atores admiráveis, nos atraem para sua fé e suas dúvidas. E este é o segundo grande trunfo do filme: longe de qualquer abordagem maniqueísta, ele nos mostra as hesitações dos monges, suas forças e fraquezas. Filmando com notável realismo, e com o apoio perfeito do monge Henri Quinson, Xavier Beauvois pinta um retrato de homens que são a antítese dos super-heróis de Hollywood, atormentados e serenos, ansiosos e confiantes, questionando constantemente a sabedoria de permanecer em um lugar onde correm o risco de serem assassinados a qualquer momento. Esses monges, que vivem vidas tão diferentes das nossas, tornam-se próximos de nós. Somos tocados, crentes ou não, por sua fé inabalável e seus medos; compreendemos suas dúvidas, sentimos seu apego a este lugar e aos moradores locais. Essa lealdade aos aldeões entre os quais vivem, que será, em última análise, a principal razão para sua recusa em partir e, portanto, para seu trágico fim, constitui, sem dúvida, o terceiro trunfo do filme. Porque essas figuras religiosas católicas escolheram viver em um país muçulmano que amam profundamente e mantêm uma relação de confiança e amizade com a população local, demonstrando que o choque de civilizações não é de modo algum inevitável. Quando as pessoas se conhecem, quando vivem juntas, os medos e preconceitos desaparecem, e cada um pode viver sua fé respeitando a do outro. É isso que o prior do mosteiro, Padre Christian de Chergé, expressa comoventemente em seu testamento espiritual, lido em voz off por Lambert Wilson no final do filme, quando os monges são sequestrados e enviados para seu trágico destino: “Se um dia — e poderia ser hoje — eu me tornasse vítima do terrorismo que agora parece ter como alvo todos os estrangeiros que vivem na Argélia, gostaria que minha comunidade, minha Igreja, minha família se lembrassem de que minha vida foi entregue a Deus e a este país”. Vivi o suficiente para me reconhecer como cúmplice do mal que, infelizmente, parece prevalecer no mundo, e até mesmo daquele que pode me atingir cegamente. Gostaria, quando chegar a hora, de ter aquele momento de lucidez que me permitisse pedir perdão a Deus e aos meus semelhantes, perdoando também de todo o coração qualquer pessoa que me tenha feito mal. A história desses monges, mais do que um testemunho de fé, é uma verdadeira lição de humanidade. Link para o vídeo Salvar [...]

Le Monde des religions nº 43, setembro-outubro de 2010 — Em seu mais recente ensaio*, Jean-Pierre Denis, editor-chefe do semanário cristão La Vie, mostra como, nas últimas décadas, a contracultura libertária que emergiu de Maio de 68 tornou-se a cultura dominante, enquanto o cristianismo se tornou uma contracultura periférica. A análise é perspicaz e o autor argumenta eloquentemente em favor de um "cristianismo de objeção" que não é nem conquistador nem defensivo. A leitura desta obra inspira algumas reflexões, a começar por uma pergunta que soará, no mínimo, provocativa para muitos leitores: o nosso mundo já foi cristão alguma vez? Que tenha existido uma cultura dita "cristã", marcada pelas crenças, símbolos e rituais da religião cristã, é inegável. Que essa cultura tenha permeado profundamente a nossa civilização, a ponto de mesmo as sociedades secularizadas permanecerem impregnadas de uma herança cristã onipresente — calendário, feriados, edifícios, patrimônio artístico, expressões populares, etc. — é inegável. Mas o que os historiadores chamam de "Cristandade", esse período de mil anos que se estende do fim da Antiguidade ao Renascimento, marcando a convergência da religião cristã e das sociedades europeias, foi realmente cristão em seu sentido mais profundo, ou seja, fiel à mensagem de Cristo? Para Søren Kierkegaard, um fervoroso e atormentado pensador cristão, "toda a Cristandade nada mais é do que o esforço da humanidade para se reerguer, para se livrar do cristianismo". O que o filósofo dinamarquês enfatiza acertadamente é que a mensagem de Jesus é totalmente subversiva em relação à moralidade, ao poder e à religião, uma vez que coloca o amor e a impotência acima de tudo. Tanto que os cristãos rapidamente a adaptaram para melhor se adequar à mente humana, reformulando-a dentro de uma estrutura de pensamento e práticas religiosas tradicionais. O nascimento dessa "religião cristã" e sua incrível distorção a partir do século IV, em sua fusão com o poder político, muitas vezes se opõe diametralmente à mensagem que a inspira. A Igreja é necessária como uma comunidade de discípulos cuja missão é transmitir a memória de Jesus e sua presença através do único sacramento que ele instituiu (a Eucaristia), difundir sua palavra e, sobretudo, testemunhá-la. Mas como reconhecer a mensagem do Evangelho no direito canônico, na pompa do decoro, no moralismo estreito, na hierarquia eclesiástica piramidal, na proliferação de sacramentos, na sangrenta luta contra as heresias e no domínio do clero sobre a sociedade, com todos os abusos que isso acarreta? O cristianismo é a sublime beleza das catedrais, mas também é tudo isso. Reconhecendo o fim da nossa civilização cristã, um dos padres do Concílio Vaticano II exclamou: “A cristandade está morta, viva o cristianismo!”. Paul Ricoeur, que me contou essa anedota alguns anos antes de sua morte, acrescentou: “Eu diria antes: A cristandade está morta, viva o Evangelho!, já que nunca houve uma sociedade autenticamente cristã”. Em última análise, o declínio da religião cristã não representa uma oportunidade para que a mensagem de Cristo seja ouvida novamente? “Não se pode pôr vinho novo em odres velhos”, disse Jesus. A profunda crise das igrejas cristãs é talvez o prelúdio para um novo renascimento da fé viva dos Evangelhos. Uma fé que, por se referir ao amor ao próximo como sinal do amor de Deus, não deixa de ter uma forte afinidade com o humanismo secular dos direitos humanos que constitui o fundamento dos nossos valores modernos. E uma fé que será também uma força de resistência feroz contra os impulsos materialistas e mercantis de um mundo cada vez mais desumanizado. Uma nova face do cristianismo pode, portanto, emergir das ruínas da nossa “civilização cristã”, pela qual os crentes ligados ao Evangelho, mais do que à cultura e à tradição cristãs, não sentirão nostalgia. * Por que o cristianismo causa escândalo (Seuil, 2010). http://www.youtube.com/watch?v=fELBzF4iSg4 [...]

Le Monde des religions nº 42, julho-agosto de 2010 — A persistência das crenças e práticas astrológicas em todas as culturas do mundo é surpreendente, especialmente para um cético. Desde as primeiras civilizações da China e da Mesopotâmia, não há grande área cultural que não tenha visto o florescimento da crença astrológica. E embora se pensasse que estivesse moribunda no Ocidente desde o século XVII e o surgimento da astronomia científica, parece ter ressurgido das cinzas nas últimas décadas em duas formas: popular (horóscopos de jornal) e cultivada — a psicoastrologia do mapa astral, que Edgar Morin não hesita em definir como uma espécie de "nova ciência do assunto". Nas civilizações antigas, astronomia e astrologia estavam interligadas: a observação rigorosa da abóbada celeste (astronomia) possibilitava prever eventos que ocorriam na Terra (astrologia). Essa correlação entre eventos celestes (eclipses, conjunções planetárias, cometas) e eventos terrestres (fome, guerra, morte de um rei) está no próprio fundamento da astrologia. Embora baseada em milênios de observações, a astrologia não é uma ciência no sentido moderno do termo, visto que seus fundamentos são incomprováveis e sua prática está sujeita a inúmeras interpretações. Trata-se, portanto, de um conhecimento simbólico, baseado na crença de que existe uma misteriosa correlação entre o macrocosmo (o cosmos) e o microcosmo (a sociedade, o indivíduo). Na antiguidade, seu sucesso derivava da necessidade dos impérios de discernir e prever o futuro, baseando-se em uma ordem superior, o cosmos. Interpretar os sinais do céu permitia compreender os avisos enviados pelos deuses. De uma perspectiva política e religiosa, a astrologia evoluiu ao longo dos séculos em direção a uma interpretação mais individualizada e secular. Em Roma, no início da nossa era, as pessoas consultavam um astrólogo para determinar a adequação de um determinado procedimento médico ou projeto de carreira. O ressurgimento moderno da astrologia revela uma necessidade crescente de autoconhecimento por meio de uma ferramenta simbólica, o mapa astral, que se acredita revelar o caráter do indivíduo e os contornos gerais de seu destino. A crença religiosa original é descartada, mas não a crença no destino, visto que o indivíduo supostamente nasce em um momento preciso em que a abóbada celeste manifesta seu potencial. Essa lei da correspondência universal, que conecta o cosmos à humanidade, é também o próprio fundamento do que se chama esoterismo, uma corrente religiosa multifacetada paralela às grandes religiões, que no Ocidente tem suas raízes no estoicismo (a alma do mundo), no neoplatonismo e no hermetismo antigo. A necessidade moderna de conexão com o cosmos contribui para esse desejo de um "reencantamento do mundo", típico da pós-modernidade. Quando a astronomia e a astrologia se separaram no século XVII, a maioria dos pensadores estava convencida de que a crença astrológica desapareceria para sempre, reduzida a meras crendices populares. Uma voz dissidente surgiu: a de Johannes Kepler, um dos pais fundadores da astronomia moderna, que continuou a elaborar mapas astrológicos, explicando que não se deve buscar uma explicação racional para a astrologia, mas simplesmente reconhecer sua eficácia prática. Hoje, é evidente que a astrologia não só está vivenciando um ressurgimento no Ocidente, como continua a ser praticada na maioria das sociedades asiáticas, atendendo assim a uma necessidade tão antiga quanto a própria humanidade: encontrar significado e ordem em um mundo tão imprevisível e aparentemente caótico. Estendo meus sinceros agradecimentos aos nossos amigos Emmanuel Leroy Ladurie e Michel Cazenave por tudo o que contribuíram com suas colunas em nosso jornal ao longo dos anos. Eles passam o bastão para Rémi Brague e Alexandre Jollien, a quem temos o prazer de receber. http://www.youtube.com/watch?v=Yo3UMgqFmDs&feature=player_embedded [...]

Le Monde des religions, nº 41, maio-junho de 2010 — Por ser fundamental para toda a existência humana, a questão da felicidade está no cerne das grandes tradições filosóficas e religiosas da humanidade. Seu ressurgimento em nossas sociedades ocidentais no início do século XXI decorre do colapso das grandes ideologias e utopias políticas que buscavam trazer felicidade à humanidade. O capitalismo puro e simples fracassou tanto quanto o comunismo ou o nacionalismo como sistema coletivo de significado. O que resta, então, são as buscas pessoais, que permitem aos indivíduos tentar levar uma vida feliz. Daí o renovado interesse pelas filosofias antigas e orientais, bem como o desenvolvimento, dentro das religiões monoteístas, de movimentos, como o movimento evangélico no mundo cristão, que enfatizam a felicidade terrena, e não mais exclusivamente na vida após a morte. Ao ler os diversos pontos de vista expressos nesta coletânea pelos grandes sábios e mestres espirituais da humanidade, percebe-se uma tensão persistente, que transcende a diversidade cultural, entre duas concepções de felicidade. Por um lado, a felicidade é buscada como um estado estável, definitivo e absoluto. Este é o Paraíso prometido na vida após a morte, do qual se pode ter um vislumbre aqui na Terra, levando uma vida santa. Esta é também a busca dos sábios budistas e estoicos, que visam alcançar a felicidade duradoura aqui e agora, para além de todo o sofrimento deste mundo. O paradoxo de tal busca reside no fato de que ela é teoricamente acessível a todos, mas exige um ascetismo e uma renúncia aos prazeres comuns que pouquíssimos indivíduos estão dispostos a abraçar. No outro extremo, a felicidade é apresentada como aleatória, necessariamente provisória e, em suma, bastante injusta, uma vez que depende muito do caráter de cada indivíduo: como nos lembra Schopenhauer, seguindo Aristóteles, a felicidade reside na realização do nosso potencial, e existe, de fato, uma desigualdade radical no temperamento de cada pessoa. A felicidade, como sugere a sua etimologia, deve-se, portanto, à sorte: "boa fortuna". E a palavra grega eudaimonia refere-se a ter um bom daimon. Mas, para além dessa diversidade de pontos de vista, algo ressoa em muitos sábios de todas as escolas de pensamento, com o qual concordo plenamente: a felicidade reside, primordialmente, em um amor saudável por si mesmo e pela vida. Uma vida que se aceita como ela é, com sua parcela de alegria e tristeza, tentando afastar a infelicidade o máximo possível, mas sem a fantasia avassaladora da felicidade absoluta. Uma vida que amamos começa com a aceitação e o amor por nós mesmos como somos, em uma "amizade" conosco mesmos, como defendia Montaigne. Uma vida que deve ser encarada com flexibilidade, acompanhando seu movimento constante, como a respiração, como nos lembra a sabedoria chinesa. A melhor maneira de ser o mais feliz possível é dizer "sim" à vida. Assista ao vídeo: Salvar Salvar Salvar Salvar [...]

Le Monde des religions, n.º 40, março-abril de 2010 — A decisão de Bento XVI de prosseguir com o processo de beatificação do Papa Pio XII gerou ampla controvérsia, dividindo os mundos judaico e cristão. O presidente da comunidade rabínica de Roma boicotou a visita do Papa à Grande Sinagoga de Roma em protesto contra a atitude "passiva" de Pio XII em relação à tragédia do Holocausto. Bento XVI justificou mais uma vez a decisão de canonizar seu antecessor, argumentando que não poderia condenar mais abertamente as atrocidades cometidas pelo regime nazista sem correr o risco de represálias contra os católicos, dos quais os muitos judeus escondidos em conventos teriam sido as primeiras vítimas. O argumento é perfeitamente válido. O historiador Léon Poliakov já havia enfatizado esse ponto em 1951, na primeira edição de *O Breviário do Ódio: O Terceiro Reich e os Judeus*: “É doloroso constatar que, durante toda a guerra, enquanto as fábricas da morte operavam a todo vapor, o papado permaneceu em silêncio. Deve-se reconhecer, no entanto, que, como a experiência demonstrou em nível local, protestos públicos podiam ser imediatamente seguidos por sanções implacáveis”. Pio XII, um diplomata habilidoso, tentou conciliar duas posições: apoiou secretamente os judeus, salvando diretamente a vida de milhares de judeus romanos após a ocupação alemã do norte da Itália, enquanto simultaneamente evitava uma condenação direta do Holocausto, para não romper todo o diálogo com o regime nazista e prevenir uma reação brutal. Essa postura pode ser descrita como responsável, racional, prudente, até mesmo sábia. Mas não é profética e não reflete as ações de um santo. Jesus morreu na cruz por ter permanecido fiel até o fim à sua mensagem de amor e verdade. Seguindo seus passos, os apóstolos Pedro e Paulo deram suas vidas porque não renunciaram à proclamação da mensagem de Cristo nem a adaptaram às circunstâncias por "razões diplomáticas". Imagine se eles tivessem sido papas em vez de Pio XII? É difícil imaginá-los fazendo concessões ao regime nazista, mas sim escolhendo morrer deportados com aqueles milhões de inocentes. Esse é o ato de santidade, de significado profético, que, em circunstâncias históricas tão trágicas, se poderia esperar do sucessor de Pedro. Um papa que dá a vida e diz a Hitler: "Prefiro morrer com meus irmãos judeus a tolerar essa abominação". Certamente, as represálias teriam sido terríveis para os católicos, mas a Igreja teria enviado uma mensagem de poder sem precedentes para o mundo inteiro. Os primeiros cristãos foram santos porque colocaram sua fé e o amor ao próximo acima de suas próprias vidas. Pio XII será canonizado porque foi um homem piedoso, um bom administrador da Cúria Romana e um diplomata habilidoso. Isso ilustra a diferença fundamental entre a Igreja dos Mártires e a Igreja pós-constantiniana, mais preocupada em preservar sua influência política do que em testemunhar o Evangelho [...]

Le Monde des religions, nº 39, janeiro-fevereiro de 2010 — Quase quatro séculos após a condenação de Galileu, o debate público sobre o tema da ciência e da religião ainda parece polarizado em dois extremos. De um lado, o fervor criacionista, que busca negar certas descobertas científicas inegáveis em nome de uma interpretação fundamentalista da Bíblia. Do outro, a atenção midiática dada a obras de certos cientistas, como Richard Dawkins (Deus, um Delírio, Robert Laffont, 2008), que pretendem provar a inexistência de Deus usando argumentos científicos. Contudo, essas posições são bastante marginais em ambos os lados. No Ocidente, uma grande maioria dos crentes aceita a legitimidade da ciência, e a maioria dos cientistas sustenta que a ciência jamais será capaz de provar a existência ou a inexistência de Deus. Em última análise, e parafraseando o próprio Galileu, aceita-se que ciência e religião abordam duas questões radicalmente diferentes, que não podem estar em conflito: "A intenção do Espírito Santo é nos ensinar como ir para o céu, não como o céu funciona". No século XVIII, Kant reiterou a distinção entre fé e razão, e a impossibilidade de a razão pura responder à questão da existência de Deus. Nascido na segunda metade do século XIX, o cientificismo tornou-se, contudo, uma verdadeira "religião da razão", proclamando repetidamente a morte de Deus graças às vitórias da ciência. Richard Dawkins é uma de suas encarnações mais recentes. O criacionismo também surgiu na segunda metade do século XIX, como uma reação à teoria da evolução de Darwin. Sua versão bíblica fundamentalista foi sucedida por uma versão muito mais moderada, que aceita a teoria da evolução, mas busca provar a existência de Deus por meio da ciência, através da teoria do design inteligente. Essa tese é mais facilmente aceita, mas incorre novamente na armadilha de confundir abordagens científicas e religiosas. Se aceitarmos essa distinção entre formas de conhecimento, que me parece um princípio fundamental do pensamento filosófico, devemos então afirmar que nenhum diálogo é possível entre ciência e religião? E, de forma mais ampla, entre uma visão científica e uma concepção espiritual da humanidade e do mundo? O dossiê desta edição dá voz a cientistas de renome internacional que defendem esse diálogo. De fato, não são tanto figuras religiosas, mas sim cientistas, que vêm cada vez mais propondo um novo diálogo entre ciência e espiritualidade. Isso se deve, em grande parte, à própria evolução da ciência ao longo do último século. Começando pelo estudo do infinitamente pequeno (o mundo subatômico), as teorias da mecânica quântica demonstraram que a realidade material é muito mais complexa, profunda e misteriosa do que se poderia imaginar segundo os modelos da física clássica herdados de Newton. No outro extremo, o do infinitamente grande, as descobertas da astrofísica sobre as origens do universo, e em particular a teoria do Big Bang, varreram as teorias de um universo eterno e estático, nas quais muitos cientistas se baseavam para afirmar a impossibilidade de um princípio criador. Em menor grau, a pesquisa sobre a evolução da vida e da consciência tende agora a qualificar as visões cientificistas do "acaso que explica tudo" e do "homem neuronal". Na primeira parte deste dossiê, cientistas compartilham tanto os fatos — o que mudou na ciência ao longo do último século — quanto suas próprias opiniões filosóficas: por que ciência e espiritualidade podem dialogar de forma frutífera, respeitando seus respectivos métodos. Indo além, outros pesquisadores, incluindo dois laureados com o Prêmio Nobel, oferecem seus próprios testemunhos como cientistas e crentes, explicando por que acreditam que ciência e religião, longe de serem opostas, tendem a convergir. A terceira parte deste dossiê dá a palavra aos filósofos: o que eles pensam desse novo paradigma científico e do discurso desses pesquisadores que defendem um novo diálogo, ou mesmo uma convergência, entre ciência e espiritualidade? Quais são as perspectivas e limitações metodológicas de tal diálogo? Além de polêmicas estéreis e emocionais, ou, inversamente, comparações superficiais, essas são questões e debates que parecem essenciais para uma melhor compreensão do mundo e de nós mesmos [...]