Le Monde des religions n°51 – enero/febrero de 2012 —

Le Monde des religions n°51 – enero/febrero de 2012 —

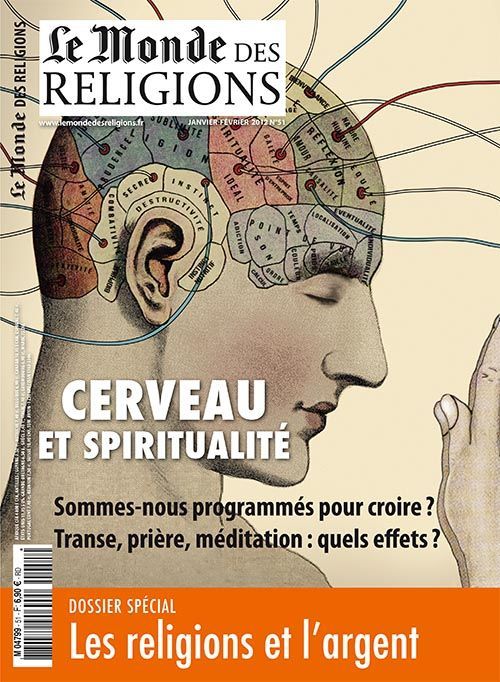

Nuestro informe destaca un hecho importante : la experiencia espiritual en sus diversas formas —oración, trance chamánico, meditación— deja una huella corporal en el cerebro. Más allá del debate filosófico que surge de esto y de las interpretaciones materialistas o espiritualistas que uno pueda hacer, extraigo otra lección de este hecho. Es que la espiritualidad es, ante todo, una experiencia vivida que toca la mente tanto como el cuerpo. Dependiendo del condicionamiento cultural de cada individuo, se referirá a objetos o representaciones muy diferentes : un encuentro con Dios, con una fuerza inefable o absoluta, con las misteriosas profundidades del espíritu. Pero estas representaciones siempre compartirán el hilo conductor de despertar una profunda paz interior, una expansión de la conciencia y, a menudo, del corazón. Lo sagrado, sea cual sea el nombre o la forma que se le dé, transforma a quien lo experimenta. Y afecta profundamente a todo su ser : cuerpo emocional, psique y espíritu. Sin embargo, muchos creyentes no tienen esta experiencia. Para ellos, la religión es, ante todo, un indicador de identidad personal y colectiva, un código moral, un conjunto de creencias y normas que deben observarse. En resumen, la religión se reduce a su dimensión social y cultural.

Podemos señalar históricamente el momento en que surgió esta dimensión social de la religión y eclipsó gradualmente la experiencia personal : la transición de la vida nómada, donde los humanos vivían en comunión con la naturaleza, a la vida sedentaria, donde crearon ciudades y reemplazaron a los espíritus de la naturaleza —con quienes conectaban a través de estados alterados de conciencia— por los dioses de la ciudad, a quienes ofrecían sacrificios. La propia etimología de la palabra «sacrificio» —«sagrar lo sagrado»— muestra claramente que lo sagrado ya no se experimenta : se realiza mediante un acto ritual (ofrenda a los dioses) destinado a garantizar el orden mundial y proteger la ciudad. Y este acto es delegado por la ahora numerosa población a un clero especializado. La religión adquiere así una dimensión esencialmente social y política : crea vínculos y une a una comunidad en torno a creencias, normas éticas y rituales compartidos.

Fue en reacción a esta dimensión excesivamente externa y colectiva que, hacia mediados del primer milenio a. C., surgió una diversa gama de sabios en todas las civilizaciones, buscando rehabilitar la experiencia personal de lo sagrado : Lao Tse en China, los autores de los Upanishads y Buda en la India, Zoroastro en Persia, los fundadores de los cultos mistéricos y Pitágoras en Grecia, y los profetas de Israel hasta Jesús. Estas corrientes espirituales a menudo surgieron dentro de las tradiciones religiosas, que tendieron a transformar desafiándolas desde dentro. Esta extraordinaria oleada de misticismo, que sigue asombrando a los historiadores por su convergencia y sincronicidad en las culturas del mundo, revolucionó las religiones al introducir una dimensión personal que, en muchos aspectos, reconectó con la experiencia de lo sagrado en las sociedades primitivas. Y me sorprende lo mucho que nuestra era se asemeja a ese período antiguo : es esta misma dimensión la que interesa cada vez más a nuestros contemporáneos, muchos de los cuales se han distanciado de la religión, que consideran demasiado fría, social y externa. Esta es la paradoja de una ultramodernidad que intenta reconectar con las formas más arcaicas de lo sagrado : una sacralidad que se experimenta más de lo que se "crea". El siglo XXI es, por lo tanto, a la vez religioso, debido al resurgimiento de la identidad ante los temores generados por una globalización acelerada, y espiritual, debido a esta necesidad de experiencia y transformación que experimentan muchas personas, religiosas o no.