Leitartikel Welt der Religionen

In absteigender chronologischer Reihenfolge aufgelistet: vom aktuellsten (Nov.-Dez. 2013) bis zum ältesten (Nov.-Dez. 2004)

Speichern

Speichern

Le Monde des Religions Nr. 62 – Nov./Dezember 2013 – Zum Thema Wunder kenne ich keinen so tiefgründigen und erhellenden Text wie die Betrachtung Spinozas in Kapitel 6 des Theologisch-politischen Traktats. „So wie die Menschen jede Wissenschaft, die den menschlichen Verstand übersteigt, göttlich nennen, sehen sie in jedem Phänomen, dessen Ursache im Allgemeinen unbekannt ist, die Hand Gottes“, schreibt der niederländische Philosoph. Gott kann jedoch nicht außerhalb der von ihm selbst aufgestellten Naturgesetze handeln. Auch wenn es unerklärliche Phänomene gibt, widersprechen sie niemals den Naturgesetzen, sondern erscheinen uns als „wundersam“ oder „erstaunlich“, weil unser Wissen über die komplexen Naturgesetze noch begrenzt ist. Spinoza erklärt daher, dass die in der Heiligen Schrift berichteten Wunder entweder legendär oder das Ergebnis natürlicher Ursachen sind, die unser Verständnis übersteigen: Dies ist der Fall beim Roten Meer, das sich unter der Wirkung eines heftigen Windes geöffnet haben soll, oder bei den Heilungen Jesu, die Kräfte mobilisieren, die dem menschlichen Körper oder Geist noch unbekannt sind. Der Philosoph unternimmt dann eine politische Dekonstruktion des Wunderglaubens und prangert die „Arroganz“ derer an, die damit zeigen wollen, dass ihre Religion oder ihre Nation „Gott lieber ist als alle anderen“. Der Glaube an Wunder, verstanden als übernatürliche Phänomene, erscheint ihm nicht nur als eine „Dummheit“, die der Vernunft widerspricht, sondern auch dem wahren Glauben widerspricht und diesem abträglich wäre: „Wenn also in der Natur ein Phänomen aufträte, das nicht ihren Gesetzen entspricht, müsste man zwangsläufig zugeben, dass es ihnen widerspricht und die Ordnung umkehrt, die Gott im Universum geschaffen hat, indem er ihm allgemeine Gesetze gab, die es ewig regeln. Daraus müssen wir schlussfolgern, dass der Glaube an Wunder zu allgemeinem Zweifel und Atheismus führen sollte.“ Ich schreibe diesen Leitartikel nicht ohne Emotionen, denn es ist mein letzter. Es ist tatsächlich fast zehn Jahre her, dass ich „Le Monde des Religions“ leitete. Es ist an der Zeit, meine Zeit abzugeben und mich ganz meinen persönlichen Projekten zu widmen: Büchern, Theaterstücken und bald, so hoffe ich, einem Film. Ich habe dieses außergewöhnliche redaktionelle Abenteuer mit großer Freude erlebt und danke Ihnen von ganzem Herzen für Ihre Treue, die es dieser Zeitung ermöglicht hat, zu einer echten Referenz in religiösen Fragen im gesamten französischsprachigen Raum zu werden (sie wird in sechzehn französischsprachigen Ländern vertrieben). Ich hoffe aufrichtig, dass Sie ihr auch weiterhin verbunden bleiben, und freue mich, die Leitung Virginie Larousse, der Chefredakteurin, anzuvertrauen, die über ausgezeichnete Kenntnisse der Religionen und gute journalistische Erfahrung verfügt. Sie wird bei ihrer Aufgabe von einem Redaktionskomitee unterstützt, das sich aus mehreren Ihnen bekannten Persönlichkeiten zusammensetzt. Wir arbeiten gemeinsam an einer neuen Formel, die Sie im Januar entdecken werden und die sie Ihnen in der nächsten Ausgabe selbst vorstellen wird. Herzliche Grüße an alle. Lesen Sie die Artikel von Le Monde des Religions online: www.lemondedesreligions.fr Speichern Speichern Speichern Speichern [...]

Le Monde des Religions Nr. 61 – Sept./Oktober 2013 – Wie der heilige Augustinus in „Das glückliche Leben“ schrieb: „Der Wunsch nach Glück ist dem Menschen wesentlich; er ist der Beweggrund all unseres Handelns. Das Ehrwürdigste, Verstandenste, Klarste und Beständigste auf der Welt ist nicht nur, dass wir glücklich sein wollen, sondern dass wir nichts anderes sein wollen. Dazu zwingt uns unsere Natur.“ Wenn jeder Mensch nach Glück strebt, stellt sich die Frage, ob tiefes und dauerhaftes Glück hier auf Erden existieren kann. Die Religionen liefern zu diesem Thema sehr unterschiedliche Antworten. Die beiden gegensätzlichsten Positionen scheinen mir die des Buddhismus und des Christentums zu sein. Während die gesamte Lehre Buddhas auf dem Streben nach einem Zustand vollkommener Gelassenheit hier und jetzt beruht, verspricht die Lehre Christi den Gläubigen wahres Glück im Jenseits. Dies liegt am Leben ihres Gründers – Jesus starb mit etwa 36 Jahren auf tragische Weise –, aber auch an seiner Botschaft: Das von ihm verkündete Reich Gottes war kein irdisches, sondern ein himmlisches, und die Seligkeit sollte kommen: „Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden“ (Matthäus 5,5). In einer antiken Welt, die – auch im Judentum – eher dazu neigte, das Glück hier und jetzt zu suchen, verlagerte Jesus die Frage des Glücks eindeutig ins Jenseits. Diese Hoffnung auf ein himmlisches Paradies zog sich durch die Geschichte des christlichen Westens und führte mitunter zu zahlreichen Extremismen: radikaler Askese und dem Wunsch nach Martyrium, Kasteiungen und Leiden im Hinblick auf das himmlische Reich. Doch mit Voltaires berühmten Worten – „Das Paradies ist, wo ich bin“ – vollzog sich ab dem 18. Jahrhundert in Europa eine gewaltige Umkehr der Perspektive: Das Paradies war nicht mehr im Jenseits zu erwarten, sondern konnte dank Vernunft und menschlicher Anstrengung auf Erden erreicht werden. Der Glaube an ein Leben nach dem Tod – und damit an ein Paradies im Himmel – wird allmählich schwinden, und die große Mehrheit unserer Zeitgenossen wird das Glück im Hier und Jetzt suchen. Die christliche Predigt wird völlig erschüttert. Nachdem katholische und protestantische Prediger einst so sehr auf die Qualen der Hölle und die Freuden des Himmels hingewiesen hatten, sprechen sie kaum noch vom Leben nach dem Tod. Die gängigsten christlichen Bewegungen – die Evangelikalen und die Charismatiker – haben diese neue Situation vollständig integriert und bekräftigen stets, dass der Glaube an Jesus das größte Glück bringt, auch hier auf Erden. Und da viele unserer Zeitgenossen Glück mit Reichtum gleichsetzen, gehen manche sogar so weit, den Gläubigen dank des Glaubens „wirtschaftlichen Wohlstand“ auf Erden zu versprechen. Wir sind weit entfernt von Jesus, der sagte: „Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Himmelreich kommt“ (Matthäus 19,24)! Die tiefe Wahrheit des Christentums liegt zweifellos zwischen diesen beiden Extremen: der Lebensverweigerung und der krankhaften Askese – die Nietzsche zu Recht anprangerte – im Namen des ewigen Lebens oder aus Angst vor der Hölle auf der einen Seite; dem alleinigen Streben nach irdischem Glück auf der anderen. Jesus verachtete im Grunde seines Herzens die Freuden dieses Lebens nicht und übte keine „Kasteiung“: Er liebte es zu trinken, zu essen und mit seinen Freunden zu teilen. Wir sehen ihn oft „vor Freude hüpfen“. Aber er bekräftigte klar, dass höchste Seligkeit in diesem Leben nicht zu erwarten ist. Er lehnt irdisches Glück nicht ab, stellt aber andere Werte davor: Liebe, Gerechtigkeit, Wahrheit. Er zeigt damit, dass man sein Glück hier auf Erden opfern und sein Leben für die Liebe, den Kampf gegen Ungerechtigkeit oder die Treue zur Wahrheit hingeben kann. Die zeitgenössischen Zeugnisse von Gandhi, Martin Luther King oder Nelson Mandela sind wunderbare Beispiele dafür. Bleibt die Frage, ob die Hingabe ihres Lebens im Jenseits eine gerechte Belohnung finden wird. Dies ist das Versprechen Christi und die Hoffnung von Milliarden Gläubigen auf der ganzen Welt. Lesen Sie die Artikel online in Le Monde des Religions: www.lemondedesreligions.fr [...]

Le Monde des Religions Nr. 60 – Juli/August 2013 – Eine jüdische Geschichte besagt, dass Gott Eva in Wirklichkeit vor Adam schuf. Da Eva sich im Paradies langweilte, bat sie Gott um einen Gefährten. Nach reiflicher Überlegung gewährte Gott ihr schließlich: „Gut, ich werde den Mann erschaffen. Aber sei vorsichtig, er ist sehr empfindlich: Sag ihm nie, dass du vor ihm erschaffen wurdest, er würde es sehr übel nehmen. Lass das ein Geheimnis unter uns bleiben … unter Frauen!“ Wenn Gott existiert, ist es offensichtlich, dass er kein Geschlecht hat. Wir könnten uns daher fragen, warum die meisten großen Religionen ihn ausschließlich männlich darstellen. Wie uns das Dossier dieser Ausgabe in Erinnerung ruft, war dies nicht immer der Fall. Der Kult der Großen Göttin ging zweifellos dem des „Jahwe, des Herrn der Heerscharen“ voraus, und Göttinnen nahmen in den Pantheons der ersten Zivilisationen einen herausragenden Platz ein. Die Maskulinisierung des Klerus ist zweifellos einer der Hauptgründe für diesen Umbruch, der sich in den drei Jahrtausenden vor unserer Zeitrechnung vollzog: Wie könnten eine von Männern regierte Stadt und Religion eine höchste Gottheit des anderen Geschlechts verehren? Mit der Entwicklung patriarchalischer Gesellschaften wird die Ursache verständlich: Der höchste oder einzige Gott kann nicht länger als weiblich gedacht werden. Nicht nur in seiner Darstellung, sondern auch in seinem Charakter und seiner Funktion: Seine Eigenschaften wie Macht, Herrschaft und Autorität werden geschätzt. Im Himmel wie auf Erden wird die Welt von einem dominanten Mann regiert. Auch wenn der weibliche Charakter des Göttlichen in verschiedenen mystischen oder esoterischen Strömungen innerhalb der Religionen fortbesteht, wird diese Hypermaskulinisierung Gottes letztlich erst in der Neuzeit wirklich in Frage gestellt. Nicht, dass wir uns von einer männlichen zu einer weiblichen Darstellung des Göttlichen bewegen. Wir sind vielmehr Zeugen einer Neuausrichtung. Gott wird nicht mehr in erster Linie als furchterregender Richter wahrgenommen, sondern vor allem als gut und barmherzig; Immer mehr Gläubige glauben an seine gütige Vorsehung. Man könnte sagen, dass die typisch „väterliche“ Figur Gottes zugunsten einer eher typisch „mütterlichen“ Darstellung zu verschwinden scheint. Ebenso werden Sensibilität, Emotion und Zerbrechlichkeit in der spirituellen Erfahrung geschätzt. Diese Entwicklung steht offensichtlich im Zusammenhang mit der Aufwertung der Frau in unseren modernen Gesellschaften, die sich zunehmend auch auf die Religionen auswirkt, insbesondere indem Frauen Zugang zu Lehr- und Leitungspositionen im Gottesdienst erhalten. Sie spiegelt auch die Anerkennung von Eigenschaften und Werten wider, die in unseren modernen Gesellschaften als „typisch“ weiblich gelten, auch wenn sie offensichtlich Männer ebenso betreffen wie Frauen: Mitgefühl, Offenheit, Akzeptanz und der Schutz des Lebens. Angesichts des besorgniserregenden Aufschwungs religiöser Fundamentalismen aller Couleur bin ich überzeugt, dass diese Aufwertung der Frau und diese Feminisierung des Göttlichen den Schlüssel zu einer wahren spirituellen Erneuerung in den Religionen darstellen. Frauen sind zweifellos die Zukunft Gottes. Ich nutze diesen Leitartikel, um zwei Frauen zu würdigen, die unsere treuen Leser gut kennen. Jennifer Schwarz, die Chefredakteurin Ihrer Zeitschrift, verlässt heute ihr Amt, um neue Herausforderungen zu meistern. Ich danke ihr von ganzem Herzen für die Begeisterung und Großzügigkeit, mit der sie sich über fünf Jahre lang in dieser Funktion engagiert hat. Ich begrüße auch herzlich ihre Nachfolgerin in dieser Position: Virginie Larousse. Sie war lange Zeit Herausgeberin einer wissenschaftlichen Zeitschrift für Religionen und lehrte Religionsgeschichte an der Universität Burgund. Sie arbeitet seit vielen Jahren mit Le Monde des Religions zusammen. [...]

Le Monde des Religions Nr. 59 – Mai/Juni 2013 – Als ich gebeten wurde, das Ereignis live auf France 2 zu kommentieren, und erfuhr, dass der neue Papst Jorge Mario Bergoglio hieß, war meine unmittelbare Reaktion, dass es sich um ein wahrhaft spirituelles Ereignis handelte. Das erste Mal hatte ich vor etwa zehn Jahren von Abbé Pierre vom Erzbischof von Buenos Aires gehört. Während einer Reise nach Argentinien war er beeindruckt von der Einfachheit dieses Jesuiten, der den prächtigen Bischofspalast verlassen hatte, um in einer bescheidenen Wohnung zu leben, und der häufig allein in die Elendsviertel zog. Die Wahl des Namens Franziskus, eine Anspielung auf den Poverello von Assisi, bestätigte nur, dass wir im Begriff waren, Zeugen eines tiefgreifenden Wandels in der katholischen Kirche zu werden. Kein Wandel in der Lehre und wahrscheinlich auch nicht in der Moral, sondern in der Konzeption des Papsttums selbst und in der Art und Weise, wie die Kirche geführt wird. Indem er sich den Tausenden von Gläubigen auf dem Petersplatz als „Bischof von Rom“ vorstellte und die Menge bat, für ihn zu beten, bevor sie mit ihnen betete, zeigte Franziskus in wenigen Minuten durch zahlreiche Zeichen, dass er zu einem demütigen Verständnis seiner Rolle zurückkehren will. Ein Verständnis, das an das der ersten Christen erinnert, die den Bischof von Rom noch nicht nicht nur zum Oberhaupt der gesamten Christenheit, sondern auch zu einem wahren Monarchen an der Spitze eines weltlichen Staates gemacht hatten. Seit seiner Wahl hat Franziskus seine karitativen Taten vervielfacht. Nun stellt sich die Frage, wie weit er bei dem immensen Projekt der Erneuerung der Kirche gehen wird, das vor ihm liegt. Wird er die römische Kurie und die Vatikanbank, die seit über 30 Jahren von Skandalen erschüttert sind, endlich reformieren? Wird er eine kollegiale Regierungsform der Kirche einführen? Wird er versuchen, den gegenwärtigen Status des Vatikanstaates beizubehalten, ein Erbe des alten Kirchenstaates, das in eklatantem Widerspruch zu Jesu Zeugnis der Armut und seiner Ablehnung weltlicher Macht steht? Wie wird er sich auch den Herausforderungen der Ökumene und des interreligiösen Dialogs stellen, Themen, die ihn sehr interessieren? Und auch der Evangelisierung in einer Welt, in der die Kluft zwischen kirchlichem Diskurs und dem Leben der Menschen, insbesondere im Westen, immer größer wird? Eines ist sicher: Franziskus besitzt das nötige Herz, die Intelligenz und sogar das Charisma, um diesen großen Atem des Evangeliums in die katholische Welt und darüber hinaus zu tragen, wie seine ersten Erklärungen für einen Weltfrieden auf der Grundlage des Respekts für die Vielfalt der Kulturen und sogar der gesamten Schöpfung zeigen (zum ersten Mal haben die Tiere zweifellos einen Papst, der sich um sie kümmert!). Die heftige Kritik, der er am Tag nach seiner Wahl ausgesetzt war und die ihm als junger Jesuitenoberer geheime Absprachen mit der ehemaligen Militärjunta vorwarf, hörte wenige Tage später auf, insbesondere nachdem sein Landsmann und Friedensnobelpreisträger Adolfo Pérez Esquivel – 14 Monate lang inhaftiert und von der Militärjunta gefoltert – versicherte, der neue Papst habe im Gegensatz zu anderen Geistlichen „keine Verbindung zur Diktatur“. Franziskus genießt also einen Gnadenstand, der ihn zu jeder Kühnheit verleiten kann. Unter der Bedingung allerdings, dass ihn nicht dasselbe Schicksal ereilt wie Johannes Paul I., der so viel Hoffnung geweckt hatte, bevor er weniger als einen Monat nach seiner Wahl auf rätselhafte Weise starb. Franziskus tut zweifellos nicht Unrecht, wenn er die Gläubigen bittet, für ihn zu beten. www.lemondedesreligions.fr [...]

Le Monde des Religion Nr. 58 – März/April 2013 – Es mag einigen unserer Leser seltsam erscheinen, dass wir nach der hitzigen Parlamentsdebatte in Frankreich über die gleichgeschlechtliche Ehe einen großen Teil dieser Ausgabe der Sicht der Religionen auf Homosexualität widmen. Die wesentlichen Elemente dieser Debatte, die auch die Frage der Abstammung berührt, behandeln wir zwar im zweiten Teil der Ausgabe mit den widersprüchlichen Standpunkten des französischen Oberrabbiners Gilles Bernheim, der Philosophen Olivier Abel und Thibaud Collin, der Psychoanalytikerin und Ethnologin Geneviève Delaisi de Parseval und der Soziologin Danièle Hervieu-Léger. Doch scheint mir eine wichtige Frage bisher weitgehend übersehen worden zu sein: Wie denken Religionen über Homosexualität und wie behandeln sie Homosexuelle seit Jahrhunderten? Diese Frage wurde von den meisten religiösen Führern selbst umgangen, die die Debatte sofort auf das Terrain der Anthropologie und Psychoanalyse verlagerten und nicht auf das der Theologie oder des religiösen Rechts. Die Gründe dafür werden besser verständlich, wenn man sich genauer ansieht, wie Homosexualität in den meisten heiligen Texten heftig kritisiert wird und wie Homosexuelle in vielen Teilen der Welt im Namen der Religion noch immer behandelt werden. Denn während Homosexualität in der Antike weitgehend toleriert wurde, wird sie in den jüdischen, christlichen und muslimischen Schriften als schwerwiegende Perversion dargestellt. „Wenn ein Mann bei einem Mann liegt wie bei einer Frau, ist das, was sie tun, ein Gräuel; sie sollen getötet werden, und ihr Blut sei auf ihnen“, heißt es im Buch Levitikus (Lev 20,13). Die Mischna sagt nichts anderes, und die Kirchenväter finden keine harten Worte für diese Praxis, die nach den Worten von Thomas von Aquin „Gott beleidigt“, da sie in seinen Augen die vom Allmächtigen gewollte Ordnung der Natur verletzt. Unter der Herrschaft der sehr christlichen Kaiser Theodosius oder Justinian waren Homosexuelle mit dem Tode bedroht, da sie verdächtigt wurden, einen Pakt mit dem Teufel geschlossen zu haben, und für Naturkatastrophen oder Epidemien verantwortlich gemacht wurden. Der Koran verurteilt in etwa dreißig Versen diese „unnatürliche“ und „empörende“ Tat, und die Scharia verurteilt homosexuelle Männer noch immer zu Strafen, die je nach Land variieren und von Gefängnis bis zum Strang, einschließlich hundert Stockschlägen, reichen. Asiatische Religionen sind im Allgemeinen toleranter gegenüber Homosexualität, aber sie wird vom Vinaya, dem Mönchskodex buddhistischer Gemeinschaften, und bestimmten Zweigen des Hinduismus verurteilt. Auch wenn sich die Positionen jüdischer und christlicher Institutionen in den letzten Jahrzehnten deutlich gemildert haben, bleibt die Tatsache bestehen, dass Homosexualität in etwa hundert Ländern immer noch als Verbrechen oder Vergehen gilt und eine der Hauptursachen für Selbstmord unter jungen Menschen ist (in Frankreich hat jeder dritte Homosexuelle unter 20 Jahren aufgrund sozialer Ablehnung einen Selbstmordversuch unternommen). An diese gewalttätige Diskriminierung, die seit Jahrtausenden durch religiöse Argumente getragen wird, wollten wir auch erinnern. Es bleibt die komplexe und grundlegende Debatte, nicht nur über die Ehe, sondern vor allem über die Familie (da nicht die Frage der gleichen Bürgerrechte für homo- und heterosexuelle Paare, sondern die der Abstammung und Fragen der Bioethik im Mittelpunkt steht). Diese Debatte geht über die Forderungen homosexueller Paare hinaus, da sie Themen wie Adoption, medizinisch unterstützte Fortpflanzung und Leihmutterschaft betrifft, die heterosexuelle Paare ebenso betreffen können. Die Regierung war klug genug, sie auf den Herbst zu verschieben und die Meinung des Nationalen Ethikkomitees einzuholen. Dies sind entscheidende Fragen, die weder vermieden noch mit so vereinfachenden Argumenten wie „Das bringt unsere Gesellschaften aus dem Gleichgewicht“ – sie sind tatsächlich bereits aus dem Gleichgewicht – oder im Gegenteil „Das ist der unvermeidliche Lauf der Welt“ gelöst werden können: Jede Veränderung muss im Hinblick darauf bewertet werden, was für Mensch und Gesellschaft gut ist. http://www.lemondedesreligions.fr/mensuel/2013/58/ [...]

Le Monde des Religions Nr. 57 – Januar/Februar 2013 – Ist die Vorstellung, dass jeder Mensch seinen eigenen spirituellen Weg finden kann, überaus modern? Ja und nein. Im Osten gab es zur Zeit Buddhas viele Menschen, die nach dem Absoluten suchten und einen persönlichen Weg zur Befreiung suchten. Im antiken Griechenland und Rom boten Mysterienkulte und zahlreiche philosophische Schulen – von den Pythagoräern über die Stoiker und Epikureer bis zu den Neuplatonikern – Menschen auf der Suche nach einem guten Leben zahlreiche Wege der Initiation und Weisheit. Die spätere Entwicklung großer Zivilisationen, die jeweils auf einer Religion basierten, die dem individuellen und kollektiven Leben Sinn gab, schränkte das spirituelle Angebot ein. Dennoch finden sich innerhalb jeder großen Tradition stets unterschiedliche spirituelle Strömungen, die auf eine gewisse Vielfalt individueller Erwartungen reagierten. So bieten die vielen Orden im Christentum eine recht große Bandbreite spiritueller Empfindungen: von den kontemplativsten wie den Kartäuser- oder Karmeliterorden bis zu den intellektuellsten wie den Dominikanern oder Jesuiten, oder auch solchen, die Wert auf Armut (Franziskaner), ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Gebet (Benediktiner) oder karitatives Handeln (Brüder und Schwestern des heiligen Vinzenz von Paul, Missionare der Nächstenliebe) legen. Über das religiöse Leben hinaus konnten wir seit dem ausgehenden Mittelalter die Entwicklung von Laienvereinigungen beobachten, die meist in der Bewegung der großen Orden lebten, auch wenn diese von der Institution nicht immer gut aufgenommen wurden, wie die Verfolgung zeigt, der die Beginen zum Opfer fielen. Dasselbe Phänomen finden wir im Islam mit der Entstehung zahlreicher Sufi-Bruderschaften, von denen einige ebenfalls verfolgt wurden. Die jüdische mystische Sensibilität wird in der Entstehung der kabbalistischen Bewegung zum Ausdruck kommen, und wir werden in Asien weiterhin eine große Vielfalt an Schulen und spirituellen Strömungen vorfinden. Die Moderne wird zwei neue Elemente mit sich bringen: die Abkehr von der kollektiven Religion und die Vermischung der Kulturen. Wir werden somit Zeuge neuer spiritueller Synkretismen, die mit den persönlichen Sehnsüchten jedes Einzelnen auf der Suche nach Sinn verbunden sind, und der Entwicklung einer säkularen Spiritualität, die sich jenseits jeglicher religiöser Überzeugungen und Praktiken ausdrückt. Diese Situation ist nicht völlig beispiellos, denn sie erinnert an die der römischen Antike. Doch die Vermischung der Kulturen ist viel intensiver (jeder hat heute Zugang zum gesamten spirituellen Erbe der Menschheit), und wir erleben auch eine echte Demokratisierung der spirituellen Suche, die nicht mehr nur eine gesellschaftliche Elite betrifft. Doch trotz all dieser Metamorphosen bleibt eine wesentliche Frage: Sollte jeder Einzelne den spirituellen Weg suchen und kann er ihn finden, der ihm die größtmögliche Erfüllung ermöglicht? Meine Antwort ist klar: Ja. Gestern wie heute ist der spirituelle Weg das Ergebnis einer persönlichen Herangehensweise, und diese hat bessere Erfolgsaussichten, wenn jeder Mensch einen Weg sucht, der seiner Sensibilität, seinen Möglichkeiten, seinem Ehrgeiz, seinen Wünschen und seinen Fragen entspricht. Natürlich gibt es Menschen, die angesichts der großen Auswahl an Wegen, die uns heute geboten werden, verloren sind. „Was ist der beste spirituelle Weg?“, wurde der Dalai Lama einmal gefragt. Die Antwort des tibetischen Führers: „Der, der dich besser macht.“ Dies ist zweifellos ein hervorragendes Kriterium zur Unterscheidung. http://www.lemondedesreligions.fr/mensuel/2013/57/ Speichern [...]

Le Monde des religions Nr. 56 – Nov./Dez. 2012 – Es gibt Menschen, die verrückt nach Gott sind. Menschen, die im Namen ihrer Religion töten. Von Moses, der das Massaker an den Kanaanitern befahl, bis zu den Dschihadisten von Al-Qaida, einschließlich des katholischen Großinquisitors, nimmt religiöser Fanatismus innerhalb monotheistischer Religionen verschiedene Formen an, entspringt aber immer demselben Schmelztiegel der Identität: Wir töten – oder befehlen das Töten –, um die Reinheit des Blutes oder des Glaubens zu schützen, um die Gemeinschaft (oder sogar eine Kultur, wie im Fall Breschnews) gegen diejenigen zu verteidigen, die sie bedrohen, um den Einfluss der Religion auf die Gesellschaft auszuweiten. Religiöser Fanatismus ist eine dramatische Abweichung von der Botschaft der Bibel und des Korans, deren Hauptziel es ist, Menschen zu Respekt vor anderen zu erziehen. Das ist das Gift des Kommunitarismus: Das Gefühl der Zugehörigkeit – zum Volk, zur Institution, zur Gemeinschaft – wird wichtiger als die Botschaft selbst, und „Gott“ ist nichts weiter als ein Alibi für Selbstverteidigung und Herrschaft. Religiöser Fanatismus wurde vor über zwei Jahrhunderten von den Philosophen der Aufklärung perfekt analysiert und angeprangert. Sie kämpften dafür, dass Gewissens- und Meinungsfreiheit in Gesellschaften bestehen konnten, die noch immer von Religion dominiert waren. Ihnen ist es zu verdanken, dass wir im Westen heute nicht nur frei sind zu glauben oder nicht zu glauben, sondern auch Religion zu kritisieren und ihre Gefahren anzuprangern. Doch dieser Kampf und diese hart erkämpfte Freiheit dürfen uns nicht vergessen lassen, dass es eben diesen Philosophen darum ging, allen ein harmonisches Leben im selben politischen Raum zu ermöglichen. Meinungsfreiheit, ob intellektuell oder künstlerisch, zielt daher nicht darauf ab, andere anzugreifen, um Konflikte zu provozieren oder auszulösen. Darüber hinaus war John Locke der Ansicht, dass im Namen des sozialen Friedens den hartnäckigsten Atheisten ebenso wie den unnachgiebigsten Katholiken das öffentliche Reden verboten werden sollte! Was würde er heute denen sagen, die einen künstlerisch erbärmlichen Film produzieren und im Internet verbreiten, der das Heiligste für muslimische Gläubige – die Figur des Propheten – berührt, mit dem einzigen Ziel, Spannungen zwischen dem Westen und der islamischen Welt zu schüren? Was würde er denen sagen, die diesen Konflikt noch verschlimmern, indem sie neue Mohammed-Karikaturen veröffentlichen, um Zeitungen zu verkaufen und die noch immer glühende Glut des Zorns vieler Muslime weltweit anzufachen? Und all das mit dem Ergebnis? Todesfälle, die zunehmende Bedrohung christlicher Minderheiten in muslimischen Ländern, zunehmende Spannungen in der ganzen Welt. Der Kampf um die Meinungsfreiheit – so edel er auch sein mag – befreit uns nicht von einer geopolitischen Analyse der Lage: Extremistische Gruppen instrumentalisieren Bilder, um die Massen für einen gemeinsamen Feind zu scharen, einen phantasierten Westen, der auf ein filmisches Delirium und ein paar Karikaturen reduziert ist. Wir leben in einer vernetzten Welt, die zahlreichen Spannungen ausgesetzt ist, die den Weltfrieden bedrohen. Was die Philosophen der Aufklärung auf nationaler Ebene vertraten, gilt heute auf globaler Ebene: Karikaturenkritik, deren einziger Zweck darin besteht, Gläubige zu beleidigen und die Extremisten unter ihnen zu provozieren, ist dumm und gefährlich. Ihre Hauptwirkung besteht darin, das Lager der Gottliebenden zu stärken und die Bemühungen derer zu schwächen, die einen konstruktiven Dialog zwischen Kulturen und Religionen anstreben. Freiheit setzt Verantwortung und Sorge für das Gemeinwohl voraus. Ohne sie ist keine Gesellschaft lebensfähig. http://www.lemondedesreligions.fr/mensuel/2012/56/ Speichern [...]

Le Monde des religions Nr. 55 – September/Oktober 2012 — Vor etwa dreißig Jahren, als ich mein Studium der Soziologie und Religionsgeschichte begann, sprachen wir nur von „Säkularisierung“, und die meisten Religionswissenschaftler gingen davon aus, dass sich die Religion in den zunehmend von Materialismus und Individualismus geprägten europäischen Gesellschaften allmählich wandeln und schließlich auflösen würde. Das europäische Modell würde sich dann mit der Globalisierung westlicher Werte und Lebensstile auf den Rest der Welt ausbreiten. Kurz gesagt: Religion war mehr oder weniger langfristig dem Untergang geweiht. In den letzten zehn Jahren haben sich Modell und Analyse umgekehrt: Wir sprechen von „Entsäkularisierung“, wir erleben überall den Aufstieg identitätsbasierter und konservativer religiöser Bewegungen, und Peter Berger, der große amerikanische Religionssoziologe, stellt fest, dass „die Welt noch immer so stark religiös ist wie eh und je“. Europa wird daher als globale Ausnahme wahrgenommen, die wiederum Gefahr läuft, zunehmend von dieser neuen religiösen Welle erfasst zu werden. Wie also sieht die Zukunft aus? Auf der Grundlage aktueller Trends zeichnen informierte Beobachter im Hauptbericht dieser Ausgabe ein mögliches Panorama der Religionen in der Welt bis 2050. Das Christentum würde seinen Vorsprung gegenüber anderen Religionen ausbauen, insbesondere dank der demografischen Entwicklung der Länder des Südens, aber auch aufgrund des starken Wachstums der Evangelikalen und Pfingstler auf den fünf Kontinenten. Der Islam würde im Laufe seiner demografischen Entwicklung weiter voranschreiten, doch dürfte sich dieses Wachstum deutlich verlangsamen, insbesondere in Europa und Asien, was letztlich das Wachstum des Islams bremsen würde, der weit weniger Konvertiten anzieht als das Christentum. Hinduismus und Buddhismus würden mehr oder weniger stabil bleiben, auch wenn sich die Werte und bestimmte Praktiken des Buddhismus (wie die Meditation) im Westen und in Lateinamerika weiterhin immer weiter verbreiten würden. Wie andere Religionen, die stark in der Minderheit sind und an die Übertragung durch Blut gebunden sind, wird das Judentum je nach demografischen Szenarien und der Anzahl der Mischehen stabil bleiben oder schrumpfen. Doch jenseits dieser großen Trends werden sich die Religionen, wie Jean-Paul Willaime und Raphaël Liogier uns jeweils auf ihre Weise in Erinnerung rufen, weiter wandeln und den Auswirkungen der Moderne, insbesondere der Individualisierung und Globalisierung, ausgesetzt sein. Heute haben Individuen eine zunehmend persönliche Vision von Religion und schaffen ihr eigenes, manchmal synkretistisches, oft improvisiertes Sinnsystem. Selbst fundamentalistische oder integralistische Bewegungen sind das Produkt von Einzelpersonen oder Gruppen, die daran herumbasteln, eine „reine Religion der Ursprünge“ neu zu erfinden. Solange der Globalisierungsprozess anhält, werden Religionen weiterhin Identitätsmerkmale für Menschen liefern, denen diese fehlen und die sich besorgt fühlen oder sich kulturell überfallen oder dominiert fühlen. Und solange der Mensch auf der Suche nach Sinn ist, wird er weiterhin Antworten im riesigen religiösen Erbe der Menschheit suchen. Doch diese Suche nach Identität und Spiritualität kann nicht mehr wie in der Vergangenheit innerhalb einer unveränderlichen Tradition oder eines normativen institutionellen Systems gelebt werden. Die Zukunft der Religionen wird daher nicht nur von der Zahl ihrer Anhänger bestimmt, sondern auch von der Art und Weise, wie sie das Erbe der Vergangenheit neu interpretieren. Und genau das ist das größte Fragezeichen, das jede langfristige Zukunftsanalyse so gefährlich macht. Mangels Rationalität können wir uns also immer etwas vorstellen und träumen. Genau das bieten wir Ihnen in dieser Ausgabe durch unsere Kolumnisten, die sich bereit erklärt haben, die Frage zu beantworten: „Von welcher Religion träumen Sie im Jahr 2050?“ [...]

Die Welt der Religionen Nr. 54 – Juli/August 2012 — Eine wachsende Zahl wissenschaftlicher Studien belegt den Zusammenhang zwischen Glauben und Heilung und bestätigt seit Urzeiten gemachte Beobachtungen: Das denkende Wesen Mensch hat je nach Vertrauensniveau eine andere Beziehung zum Leben, zu Krankheit und zum Tod. Aus dem Vertrauen in sich selbst, in den Therapeuten, in die Wissenschaft, in Gott und über den Placebo-Effekt ergibt sich eine entscheidende Frage: Hilft Glaube bei der Heilung? Welchen Einfluss hat der Geist – beispielsweise durch Gebet oder Meditation – auf den Heilungsprozess? Welche Bedeutung können die eigenen Überzeugungen des Arztes in seiner Pflege- und Betreuungsbeziehung zum Patienten haben? Diese wichtigen Fragen werfen ein neues Licht auf die wesentlichen Fragen: Was ist Krankheit? Was bedeutet „Heilung“? Heilung ist letztlich immer Selbstheilung: Körper und Geist des Patienten bewirken die Heilung. Durch Zellregeneration gewinnt der Körper sein verlorenes Gleichgewicht zurück. Es ist oft sinnvoll, ja sogar notwendig, dem kranken Körper durch therapeutische Maßnahmen und die Einnahme von Medikamenten zu helfen. Diese unterstützen jedoch nur den Selbstheilungsprozess des Patienten. Auch die psychische Dimension, der Glaube, die Moral und das Beziehungsumfeld spielen in diesem Heilungsprozess eine entscheidende Rolle. Daher ist es der ganze Mensch, der zur Heilung mobilisiert wird. Das Gleichgewicht von Körper und Psyche kann nicht wiederhergestellt werden ohne den echten Einsatz des Patienten für die Wiedererlangung seiner Gesundheit, ohne Vertrauen in die geleistete Pflege und möglicherweise, bei manchen, ohne Vertrauen in das Leben im Allgemeinen oder in eine wohlwollende höhere Macht, die ihnen hilft. Ebenso kann manchmal eine Heilung, d. h. eine Wiederherstellung des Gleichgewichts, nicht erreicht werden, ohne dass sich auch das Umfeld des Patienten verändert: sein Rhythmus und Lebensstil, seine Ernährung, seine Art zu atmen oder seinen Körper zu behandeln, seine emotionalen, freundschaftlichen und beruflichen Beziehungen. Denn viele Krankheiten sind das lokale Symptom eines allgemeineren Ungleichgewichts im Leben des Patienten. Wenn sich der Patient dessen nicht bewusst ist, wird er von Krankheit zu Krankheit kranken oder an chronischen Krankheiten, Depressionen usw. leiden. Die Wege zur Heilung lehren uns, dass wir einen Menschen nicht wie eine Maschine behandeln können. Wir können einen Menschen nicht wie ein Fahrrad behandeln, indem wir ein verbogenes Rad oder einen platten Reifen wechseln. Es ist die soziale, emotionale und spirituelle Dimension des Menschen, die sich in Krankheit ausdrückt, und es ist diese globale Dimension, die bei der Behandlung berücksichtigt werden muss. Solange wir dies nicht wirklich integriert haben, besteht die Gefahr, dass Frankreich noch lange Weltmeister im Konsum von Anxiolytika und Antidepressiva und im Defizit seiner sozialen Sicherheit bleiben wird. Speichern [...]

Die Welt der Religionen Nr. 53 – Mai/Juni 2012 — Heute ist die Zeit eher reif für die Suche nach Identität, für die Wiederentdeckung der eigenen kulturellen Wurzeln, für gemeinschaftlichen Zusammenhalt. Und leider zunehmend auch für Rückzug, Angst vor dem Anderen, moralische Starrheit und engen Dogmatismus. Keine Region der Welt, keine Religion entgeht dieser umfassenden globalen Bewegung der Rückkehr zu Identität und Normen. Von London bis Kairo, über Delhi, Houston oder Jerusalem ist die Zeit tatsächlich reif für Verschleierung oder Perücken für Frauen, für strenge Predigten und für den Triumph der Dogmenhüter. Im Gegensatz zu dem, was ich Ende der 1970er Jahre erlebte, interessieren sich junge Menschen, die sich noch für Religion interessieren, meist weniger aus einem Wunsch nach Weisheit oder der Suche nach Selbstfindung, sondern aus dem Bedürfnis nach starken Bezugspunkten und dem Wunsch, in der Tradition ihrer Väter verankert zu sein. Glücklicherweise ist diese Bewegung nicht unvermeidlich. Sie entstand als Gegenmittel zu den Exzessen der unkontrollierten Globalisierung und der brutalen Individualisierung unserer Gesellschaften. Sie war zugleich eine Reaktion auf den entmenschlichenden Wirtschaftsliberalismus und eine rasante Liberalisierung der Moral. Wir erleben also einen klassischen Pendelschwung. Nach der Freiheit kommt das Gesetz. Nach dem Individuum die Gruppe. Nach den Utopien des Wandels die Sicherheit vergangener Modelle. Ich erkenne zudem gerne an, dass diese Rückkehr zur Identität auch etwas Gesundes hat. Nach einem Übermaß an libertärem und konsumistischem Individualismus ist es gut, die Bedeutung sozialer Bindungen, des Gesetzes und der Tugend wiederzuentdecken. Was ich bedauere, ist die allzu rigorose und intolerante Art der meisten aktuellen Rückkehren zur Religion. Man kann einer Gemeinschaft wieder beitreten, ohne in den Kommunitarismus zu verfallen; man kann der uralten Botschaft einer großen Tradition anhängen, ohne sektiererisch zu werden; man kann ein tugendhaftes Leben führen wollen, ohne moralistisch zu sein. Angesichts dieser Starrheit gibt es glücklicherweise ein inneres Gegenmittel zu den Religionen: die Spiritualität. Je tiefer Gläubige in ihre eigene Tradition eintauchen, desto mehr Weisheitsschätze werden sie entdecken, die ihr Herz berühren und ihren Geist öffnen können. Sie erinnern sie daran, dass alle Menschen Brüder und Schwestern sind und dass Gewalt und die Verurteilung anderer schwerwiegendere Vergehen darstellen als die Übertretung religiöser Regeln. Die Entwicklung religiöser Intoleranz und Kommunitarismus bereitet mir Sorgen, nicht aber die Religionen als solche, die zwar das Schlimmste hervorbringen, aber auch das Beste. Speichern [...]

Le Monde des religions Nr. 52 – März/April 2012 — Die Frage, wie die Franzosen je nach Religion wählen, wird nur sehr selten thematisiert. Obwohl seit Beginn der Dritten Republik aufgrund des Säkularismus die Religionszugehörigkeit bei Volkszählungen nicht mehr abgefragt wird, gibt es Meinungsumfragen, die einige Einblicke in diese Thematik geben. Aufgrund der geringen Stichprobengröße können diese Umfragen jedoch zu kleine Religionen wie das Judentum, den Protestantismus oder den Buddhismus mit jeweils weniger als einer Million Anhängern nicht erfassen. Wir können uns jedoch ein genaues Bild vom Wahlverhalten derjenigen machen, die sich als Katholiken (rund 60 % der Franzosen, darunter 25 % praktizierend) und Muslime (rund 5 %) bezeichnen, sowie von Menschen, die sich als „konfessionslos“ bezeichnen (rund 30 % der Franzosen). Eine im Januar dieses Jahres durchgeführte Umfrage des Sofres/Pèlerin Magazine bestätigt die historischen rechtsgerichteten Wurzeln der französischen Katholiken. Im ersten Wahlgang würden 33 % für Nicolas Sarkozy stimmen, unter praktizierenden Katholiken steigt dieser Wert auf 44 %. Auch für Marine Le Pen würden 21 % stimmen, dieser Wert sinkt jedoch auf den nationalen Durchschnitt der praktizierenden Katholiken (18 %). Im zweiten Wahlgang würden 53 % der Katholiken für Nicolas Sarkozy stimmen, 47 % für François Hollande. 67 % der praktizierenden Katholiken würden für den rechten Kandidaten stimmen – unter den praktizierenden Katholiken sind es sogar 75 %. Diese Umfrage zeigt auch, dass Katholiken zwar wie alle Franzosen die Verteidigung von Arbeitsplätzen und die Erhaltung der Kaufkraft als ihre beiden wichtigsten Anliegen sehen, ihnen aber weniger Sorgen um die Verringerung von Ungleichheit und Armut als anderen am Herzen liegen … dafür aber mehr Sorgen um die Bekämpfung von Kriminalität. Glaube und evangelische Werte wiegen bei der politischen Wahl der Mehrheit der Katholiken letztlich weniger als wirtschaftliche oder sicherheitspolitische Anliegen. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Kandidat katholisch ist oder nicht. Es ist daher bemerkenswert, dass der einzige wichtige Präsidentschaftskandidat, der sich klar zu seinem katholischen Glauben bekennt, François Bayrou, unter den Katholiken nicht mehr Wahlabsichten auf sich zieht als unter der übrigen Bevölkerung. Die meisten französischen Katholiken, und insbesondere die praktizierenden, sind vor allem einem Wertesystem verbunden, das auf Ordnung und Stabilität basiert. François Bayrou jedoch vertritt in verschiedenen gesellschaftlichen Fragen mit grundlegender ethischer Relevanz einen progressiven Standpunkt. Dies reicht zweifellos aus, um einen guten Teil der traditionellen katholischen Wählerschaft zu verunsichern. Nicolas Sarkozy hat dies zweifellos gespürt, er, der in Bezug auf Bioethikgesetze, Homoelternschaft und gleichgeschlechtliche Ehe an den traditionellen katholischen Positionen festhält. Schließlich zeigen Umfragen des Zentrums für politische Forschung an Sciences Po, dass französische Muslime im Gegensatz zu Katholiken mit überwältigender Mehrheit links wählen (78 %). Obwohl drei Viertel von ihnen gering qualifizierte Jobs haben, beobachten wir dennoch ein Wahlverhalten, das speziell mit der Religion zusammenhängt: 48 % der muslimischen Arbeiter und Angestellten ordnen sich dem linken Spektrum zu, verglichen mit 26 % der katholischen Arbeiter und Angestellten und 36 % der Arbeiter und Angestellten ohne Religion. Insgesamt wählen auch die „Religionslosen“ – eine Kategorie, die weiterhin wächst – stark links (71 %). Es entsteht also eine seltsame Allianz zwischen den „Religionslosen“, die in gesellschaftlichen Fragen meist progressiv sind, und den französischen Muslimen, die in denselben Fragen zweifellos konservativer sind, aber einer „Jeder außer Sarkozy“-Logik folgen. [...]

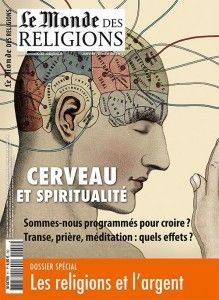

Le Monde des religions Nr. 51 – Januar/Februar 2012 — Unser Dossier hebt eine wichtige Tatsache hervor: Spirituelle Erfahrungen in ihren vielfältigen Formen – Gebet, schamanische Trance, Meditation – hinterlassen einen physischen Eindruck im Gehirn. Über die daraus resultierenden philosophischen Debatten und die materialistischen oder spiritualistischen Interpretationen hinaus, die man daraus ziehen kann, lerne ich daraus eine weitere Lehre. Spiritualität ist in erster Linie eine gelebte Erfahrung, die Geist und Körper gleichermaßen berührt. Je nach kultureller Prägung bezieht sie sich auf ganz unterschiedliche Objekte oder Darstellungen: eine Begegnung mit Gott, mit einer unaussprechlichen oder absoluten Kraft, mit der geheimnisvollen Tiefe des Geistes. Gemeinsam ist diesen Darstellungen jedoch immer, dass sie eine Erschütterung des Seins, eine Erweiterung des Bewusstseins und oft auch des Herzens hervorrufen. Das Heilige, welchen Namen oder welche Form wir ihm auch geben, verwandelt denjenigen, der es erlebt. Und es bringt sein gesamtes Wesen durcheinander: emotionalen Körper, Psyche, Geist. Doch vielen Gläubigen bleibt diese Erfahrung verwehrt. Für sie ist Religion vor allem ein Kennzeichen persönlicher und kollektiver Identität, ein Moralkodex, ein Satz von Glaubenssätzen und Regeln, die es zu beachten gilt. Kurz gesagt, Religion wird auf ihre soziale und kulturelle Dimension reduziert. Wir können den historischen Moment benennen, in dem diese soziale Dimension der Religion auftauchte und allmählich die persönliche Erfahrung ablöste: den Übergang vom Nomadenleben, in dem der Mensch in Gemeinschaft mit der Natur lebte, zum sesshaften Leben, in dem er Städte gründete und die Geister der Natur – mit denen er durch veränderte Bewusstseinszustände in Kontakt kam – durch die Götter der Stadt ersetzte, denen er Opfer darbrachte. Schon die Etymologie des Wortes „Opfer“ – „das Heilige weihen“ – zeigt deutlich, dass das Heilige nicht mehr erfahren wird: Es geschieht durch eine rituelle Geste (ein Opfer an die Götter), die die Ordnung der Welt gewährleisten und die Stadt schützen soll. Und diese Geste wird vom zahlreich gewordenen Volk an einen spezialisierten Klerus delegiert. Religion erhält daher eine im Wesentlichen soziale und politische Dimension: Sie schafft Verbindungen und vereint eine Gemeinschaft um große Glaubenssätze, ethische Regeln und gemeinsame Rituale. Als Reaktion auf diese übermäßig äußerliche und kollektive Dimension treten um die Mitte des ersten Jahrtausends v. Chr. in allen Zivilisationen ganz unterschiedliche Weise auf, die die persönliche Erfahrung des Heiligen rehabilitieren wollen: Laotse in China, die Autoren der Upanishaden und Buddha in Indien, Zarathustra in Persien, die Begründer der Mysterienkulte und Pythagoras in Griechenland, die Propheten Israels bis hin zu Jesus. Diese spirituellen Strömungen entstehen oft innerhalb religiöser Traditionen, die sie durch ihre innere Auseinandersetzung zu transformieren versuchen. Diese außergewöhnliche Welle der Mystik, die Historiker durch ihre Konvergenz und Gleichzeitigkeit in den verschiedenen Kulturen der Welt immer wieder in Erstaunen versetzt, wird die Religionen erschüttern, indem sie eine persönliche Dimension einführt, die in vielerlei Hinsicht an die Erfahrung des wilden Heiligen primitiver Gesellschaften anknüpft. Und ich bin beeindruckt, wie sehr unsere Zeit dieser antiken Epoche ähnelt: Es ist dieselbe Dimension, die unsere Zeitgenossen zunehmend interessiert, von denen sich viele von der Religion distanziert haben, die sie als zu kalt, sozial und äußerlich empfinden. Dies ist das Paradoxon einer Ultramoderne, die versucht, sich wieder mit den archaischsten Formen des Heiligen zu verbinden: einem Heiligen, das mehr erfahren als „gemacht“ wird. Das 21. Jahrhundert ist daher sowohl religiös durch die Wiederbelebung der Identität angesichts der Ängste, die durch eine zu schnelle Globalisierung hervorgerufen werden, als auch spirituell durch das Bedürfnis nach Erfahrung und Seinsveränderung, das viele Menschen verspüren, ob religiös oder nicht. [...]

Le Monde des religions Nr. 50 – November/Dezember 2011 — Wird am 21. Dezember 2012 das Ende der Welt kommen? Lange Zeit habe ich dieser berühmten Prophezeiung der Maya keine Beachtung geschenkt. Doch seit einigen Monaten fragen mich viele Menschen danach und versichern mir oft, dass ihre Teenager durch die Informationen, die sie im Internet lesen, oder durch den Hollywood-Katastrophenfilm „2012“ beunruhigt seien. Ist die Prophezeiung der Maya glaubwürdig? Gibt es andere religiöse Prophezeiungen über das bevorstehende Ende der Welt, wie wir sie im Internet finden können? Was sagen die Religionen über das Ende der Zeiten? Das Dossier dieser Ausgabe beantwortet diese Fragen. Doch die Popularität dieses Gerüchts rund um den 21. Dezember 2012 wirft eine weitere Frage auf: Wie lässt sich die Angst vieler unserer Zeitgenossen erklären, die meisten von ihnen nicht religiös, und denen ein solches Gerücht plausibel erscheint? Ich sehe zwei Erklärungen. Zunächst einmal leben wir in einer besonders beunruhigenden Zeit, in der sich der Mensch fühlt, als säße er in einem Rennwagen, über den er die Kontrolle verloren hat. Tatsächlich scheint keine Institution, kein Staat in der Lage zu sein, den Wettlauf ins Ungewisse – und vielleicht in den Abgrund – zu bremsen, in den uns die Konsumideologie und die wirtschaftliche Globalisierung unter der Ägide des ultraliberalen Kapitalismus schleudern: dramatische Zunahme der Ungleichheit; ökologische Katastrophen, die den gesamten Planeten bedrohen; unkontrollierte Finanzspekulation, die die gesamte, global gewordene Weltwirtschaft schwächt. Hinzu kommen die Umwälzungen in unserem Lebensstil, die den westlichen Menschen zu einem amnesischen, entwurzelten Menschen gemacht haben, der aber ebenso unfähig ist, sich in die Zukunft zu projizieren. Unser Lebensstil hat sich im letzten Jahrhundert zweifellos stärker verändert als in den drei oder vier Jahrtausenden zuvor. Der Europäer „der Vergangenheit“ lebte überwiegend auf dem Land, war ein Naturbeobachter, verwurzelt in einer langsamen und solidarischen ländlichen Welt sowie in jahrhundertealten Traditionen. Dasselbe galt für den Menschen im Mittelalter und in der Antike. Der heutige Europäer ist überwiegend urban geprägt; er fühlt sich mit dem gesamten Planeten verbunden, hat jedoch keine starken lokalen Bindungen; er führt ein individualistisches Leben in einem hektischen Tempo und hat sich meist von den jahrhundertealten Traditionen seiner Vorfahren abgeschnitten. Wir müssen zweifellos bis zur Wende zur Jungsteinzeit zurückgehen (etwa 10.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung im Nahen Osten und etwa 3.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung in Europa), als die Menschen ihr nomadisches Leben als Jäger und Sammler aufgaben und sich in Dörfern niederließen, indem sie Ackerbau und Viehzucht entwickelten. Dort erlebte man eine so radikale Revolution, wie wir sie heute erleben. Dies bleibt nicht ohne tiefgreifende Folgen für unsere Psyche. Die Geschwindigkeit, mit der sich diese Revolution vollzog, führt zu Unsicherheit, einem Verlust grundlegender Bezugspunkte und der Instabilität sozialer Bindungen. Sie ist eine Quelle der Sorge, der Angst und eines verwirrenden Gefühls der Zerbrechlichkeit sowohl des Einzelnen als auch der menschlichen Gemeinschaften, was zu einer erhöhten Sensibilität für Themen wie Zerstörung, Vertreibung und Vernichtung führt. Eines scheint mir sicher: Wir erleben nicht die Symptome des Weltuntergangs, sondern das Ende einer Welt. Das Ende der traditionellen, mehrere tausend Jahre alten Welt, die ich gerade mit all den damit verbundenen Denkmustern beschrieben habe, aber auch das Ende der ultraindividualistischen und konsumorientierten Welt, die ihr folgte und in der wir immer noch versunken sind, die so viele Anzeichen von Erschöpfung zeigt und ihre wahren Grenzen für echten Fortschritt für Mensch und Gesellschaft offenbart. Bergson sagte, wir bräuchten eine „Ergänzung der Seele“, um den neuen Herausforderungen zu begegnen. Tatsächlich sehen wir in dieser tiefen Krise nicht nur eine Reihe vorhergesagter ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer Katastrophen, sondern auch die Chance für einen Sprung nach vorn, eine humanistische und spirituelle Erneuerung durch ein Erwachen des Bewusstseins und ein geschärftes Gefühl individueller und kollektiver Verantwortung. [...]

Le Monde des religions Nr. 49 – September/Oktober 2011 — Das Erstarken von Fundamentalismus und Kommunitarismus aller Art ist eine der Hauptfolgen des 11. September. Diese Tragödie mit ihren weltweiten Auswirkungen hat die Kluft zwischen Islam und Westen offengelegt und verschärft, ebenso wie sie Symptom und Beschleuniger aller Ängste war, die mit der rasanten Globalisierung der vergangenen Jahrzehnte und dem daraus resultierenden Kulturkonflikt verbunden waren. Doch diese Identitätsspannungen, die weiterhin Besorgnis erregen und die Medien ständig befeuern (das Massaker von Oslo im Juli ist eines der jüngsten Beispiele), haben eine andere, ganz gegenteilige Folge des 11. Septembers in den Hintergrund gedrängt: die Ablehnung des Monotheismus gerade wegen des Fanatismus, den er hervorruft. Jüngste Meinungsumfragen in Europa zeigen, dass monotheistische Religionen unsere Zeitgenossen zunehmend erschrecken. Die Worte „Gewalt“ und „Rückschritt“ werden heute eher mit ihnen assoziiert als mit „Frieden“ und „Fortschritt“. Eine der Folgen dieser Rückkehr zur religiösen Identität und des daraus oft resultierenden Fanatismus ist ein starker Anstieg des Atheismus. Während diese Bewegung im Westen allgemein verbreitet ist, ist das Phänomen in Frankreich am auffälligsten. Dort gibt es doppelt so viele Atheisten wie vor zehn Jahren, und die Mehrheit der Franzosen bezeichnet sich heute entweder als Atheisten oder Agnostiker. Natürlich liegen die Ursachen für diesen starken Anstieg von Unglauben und religiöser Gleichgültigkeit tiefer, und wir analysieren sie in dieser Ausgabe: die Entwicklung von kritischem Denken und Individualismus, der urbane Lebensstil, der Verlust religiöser Überlieferung usw. Doch es besteht kein Zweifel daran, dass die gegenwärtige religiöse Gewalt ein massives Phänomen der Loslösung von der Religion verstärkt, das weit weniger spektakulär ist als der mörderische Wahnsinn der Fanatiker. Man könnte das Sprichwort verwenden: Das Geräusch des fallenden Baumes übertönt das Geräusch des wachsenden Waldes. Da sie uns jedoch zu Recht beunruhigen und den Weltfrieden kurzfristig gefährden, konzentrieren wir uns viel zu sehr auf das Wiederaufleben von Fundamentalismen und Kommunitarismus und vergessen dabei, dass die wahre Veränderung im historischen Maßstab der tiefgreifende Niedergang der Religion und des uralten Glaubens an Gott in allen Bevölkerungsschichten ist. Man wird mir sagen, dass dieses Phänomen europäisch und in Frankreich besonders eindrucksvoll sei. Sicher, aber es nimmt weiter zu, und der Trend erreicht sogar die Ostküste der Vereinigten Staaten. Frankreich, einst die älteste Tochter der Kirche, könnte durchaus zur ältesten Tochter der religiösen Gleichgültigkeit werden. Der Arabische Frühling zeigt auch, dass das Streben nach individueller Freiheit universell ist und in der muslimischen Welt wie in der westlichen Welt letztlich die Emanzipation des Einzelnen von der Religion und den von Nietzsche prophezeiten „Tod Gottes“ zur Folge haben könnte. Die Hüter des Dogmas haben dies gut verstanden, sie, die ständig die Gefahren des Individualismus und Relativismus verurteilen. Aber können wir ein so grundlegendes menschliches Bedürfnis wie die Freiheit zu glauben, zu denken, die eigenen Werte und den Sinn des Lebens zu wählen, verhindern? Langfristig scheint mir die Zukunft der Religion nicht in kollektiver Identität und der Unterordnung des Einzelnen unter die Gruppe zu liegen, wie es jahrtausendelang der Fall war, sondern in der persönlichen spirituellen Suche und Verantwortung. Die Phase des Atheismus und der Ablehnung der Religion, in die wir immer tiefer eindringen, kann natürlich zu einem triumphierenden Konsumismus, Gleichgültigkeit gegenüber anderen und neuer Barbarei führen. Sie kann aber auch der Auftakt zu neuen Formen der Spiritualität sein, ob säkular oder religiös, die wirklich auf den großen universellen Werten gründen, nach denen wir alle streben: Wahrheit, Freiheit, Liebe. Dann wird Gott – oder vielmehr alle seine traditionellen Darstellungen – nicht umsonst gestorben sein. [...]

Le Monde des religions Nr. 48 – Juli/August 2011 — Während die Saga um die DSK-Affäre weiterhin hohe Wellen schlägt und zahlreiche Debatten und Fragen aufwirft, gibt es eine Lektion, die Sokrates dem jungen Alkibiades mitteilte und über die man nachdenken sollte: „Um die Stadt regieren zu können, muss man lernen, sich selbst zu regieren.“ Würde Dominique Strauss-Kahn, bis zu dieser Affäre der Favorit in den Umfragen, der sexuellen Gewalt gegen eine Putzfrau im Sofitel in New York für schuldig befunden, könnten wir nicht nur Mitleid mit dem Opfer haben, sondern auch tief aufatmen. Denn wenn DSK, wie auch einige Zeugenaussagen in Frankreich nahelegen, ein zu Brutalität fähiger Sexsüchtiger ist, hätten wir entweder einen Kranken (wenn er sich nicht beherrschen kann) oder einen Bösartigen (wenn er sich nicht beherrschen will) an die Spitze des Staates wählen können. Angesichts des Schocks, den die Nachricht von seiner Verhaftung in unserem Land auslöste, wagen wir es kaum zu fragen, was passiert wäre, wenn eine solche Affäre ein Jahr später ausgebrochen wäre! Der Schock der Franzosen, der an Verleugnung grenzt, ist größtenteils auf die Hoffnungen zurückzuführen, die man in DSK als seriösen und verantwortungsbewussten Mann setzte, der Frankreich regieren und in der Welt würdig vertreten würde. Diese Erwartung rührte aus der Enttäuschung über Nicolas Sarkozy, der für die Widersprüche zwischen seinen großen Erklärungen zu sozialer Gerechtigkeit und Moral und seiner persönlichen Einstellung, insbesondere zum Geld, hart verurteilt wurde. Wir hatten daher auf einen moralisch vorbildlicheren Mann gehofft. DSKs Sturz ist, unabhängig vom Ausgang des Prozesses, umso schwerer zu verdauen. Er hat jedoch den Vorteil, die Frage der Tugend in der Politik wieder in die öffentliche Debatte zu bringen. Denn während diese Frage in den Vereinigten Staaten von entscheidender Bedeutung ist, wird sie in Frankreich, wo man dazu neigt, Privat- und Staatsleben, Persönlichkeit und Kompetenz strikt zu trennen, völlig unterschätzt. Ich denke, die richtige Haltung liegt zwischen diesen beiden Extremen: zu viel Moralismus in den Vereinigten Staaten, zu wenig Aufmerksamkeit für die persönliche Moral der Politiker in Frankreich. Denn ohne der amerikanischen Angewohnheit zu verfallen, unter Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens „nach Sünden zu suchen“, dürfen wir nicht vergessen, wie Sokrates zu Alkibiades sagt, dass man an den guten Regierungsqualitäten eines Mannes zweifeln kann, der seinen Leidenschaften unterworfen ist. Höchste Verantwortung erfordert den Erwerb bestimmter Tugenden: Selbstbeherrschung, Klugheit, Respekt vor Wahrheit und Gerechtigkeit. Wie kann jemand, der sich diese elementaren moralischen Tugenden nicht aneignen konnte, sie in der Regierung der Stadt sinnvoll einsetzen? Wenn man sich auf höchster Staatsebene schlecht verhält, wie kann man dann von allen verlangen, sich gut zu verhalten? Konfuzius sagte vor 2.500 Jahren zum Herrscher von Ji Kang: „Sucht selbst das Gute, und das Volk wird sich bessern. Die Tugend des guten Menschen ist wie die des Windes.“ „Die Tugend des Volkes ist wie die des Grases, sie neigt sich in die Richtung des Windes“ (Gespräche, 19.12.). Auch wenn die Aussage für unsere modernen Ohren etwas paternalistisch klingt, ist sie nicht ohne Wahrheit. [...]

Le Monde des religions Nr. 47, Mai-Juni 2011 — Der Wind der Freiheit, der in den letzten Monaten durch die arabischen Länder wehte, beunruhigt die westlichen Kanzleien. Traumatisiert durch die iranische Revolution, unterstützten wir jahrzehntelang Diktaturen, die ein Bollwerk gegen den Islamismus sein sollten. Es war uns egal, dass die grundlegendsten Menschenrechte missachtet wurden, dass es keine Meinungsfreiheit gab, dass Demokraten inhaftiert wurden, dass eine kleine, korrupte Kaste alle Ressourcen des Landes zu ihrem eigenen Vorteil plünderte... Wir konnten ruhig schlafen: Diese gefügigen Diktatoren schützten uns vor der möglichen Machtergreifung unkontrollierbarer Islamisten. Was wir heute sehen, ist, dass diese Völker revoltieren, weil sie wie wir nach zwei Werten streben, die die Grundlage der Menschenwürde bilden: Gerechtigkeit und Freiheit. Es waren nicht bärtige Ideologen, die diese Revolten anzettelten, sondern verzweifelte arbeitslose Jugendliche, gebildete und empörte Männer und Frauen, Bürger aller sozialen Schichten, die ein Ende von Unterdrückung und Ungleichheit fordern. Menschen, die frei leben wollen, für eine gerechtere Verteilung der Ressourcen, für Gerechtigkeit und eine unabhängige Presse. Diese Menschen, von denen wir dachten, sie könnten nur unter der eisernen Faust eines guten Diktators leben, erteilen uns heute eine beispielhafte Lektion in Sachen Demokratie. Hoffen wir, dass Chaos oder eine gewaltsame Machtübernahme die Flammen der Freiheit nicht ersticken. Und wie können wir so tun, als ob wir vergessen würden, dass wir vor zwei Jahrhunderten unsere Revolutionen aus denselben Gründen führten? Gewiss, der politische Islamismus ist Gift. Von der Ermordung koptischer Christen in Ägypten bis zur Ermordung des Gouverneurs von Punjab im Namen einer Reform des Blasphemiegesetzes in Pakistan verbreiten sie weiterhin Terror im Namen Gottes, und wir müssen mit aller Kraft gegen die Ausbreitung dieses Übels kämpfen. Aber wir werden ihn ganz sicher nicht durch die Unterstützung rücksichtsloser Diktaturen stoppen, ganz im Gegenteil. Wir wissen, dass der Islamismus sich vom Hass auf den Westen nährt, und ein guter Teil dieses Hasses entspringt genau diesem doppelten Diskurs, den wir ständig im Namen der Realpolitik führen: Ja zu den großen demokratischen Prinzipien, Nein zu ihrer Anwendung in muslimischen Ländern, um sie besser kontrollieren zu können. Ich möchte hinzufügen, dass mir diese Angst vor einer Machtübernahme der Islamisten immer weniger plausibel erscheint. Nicht nur, weil die Speerspitzen der aktuellen Aufstände in Tunesien, Ägypten oder Algerien sehr weit von islamistischen Kreisen entfernt sind, sondern auch, weil islamische Parteien, selbst wenn sie im künftigen demokratischen Prozess zwangsläufig eine wichtige Rolle spielen werden, äußerst geringe Chancen haben, eine Mehrheit zu erlangen. Und selbst wenn dies geschehen sollte, ist es, wie in der Türkei Mitte der 1990er Jahre, nicht sicher, ob die Bevölkerung ihnen die Einführung der Scharia und die Befreiung von Wahlsanktionen gestatten würde. Völker, die versuchen, langjährige Diktaturen loszuwerden, haben wenig Lust, unter das Joch neuer Despoten zu fallen, die ihnen ihre lang ersehnte und hart erkämpfte Freiheit nehmen würden. Die arabischen Völker haben die iranische Erfahrung sehr genau beobachtet und sind sich der Tyrannei der Ayatollahs und Mullahs über die gesamte Gesellschaft vollkommen bewusst. Gerade in einer Zeit, in der die Iraner versuchen, diesem grausamen theokratischen Experiment zu entkommen, werden ihre Nachbarn wahrscheinlich nicht davon träumen. Lassen wir daher unsere Ängste und unser politisches Kalkül beiseite und unterstützen wir die Menschen, die sich gegen ihre Tyrannen erheben, mit Begeisterung und vollem Herzen. [...]

Le Monde des religions Nr. 44, November-Dezember 2010 — Der enorme Erfolg von Xavier Beauvois’ Film Von Menschen und Göttern freut mich zutiefst. Diese Begeisterung ist nicht ohne Überraschungen, und ich möchte hier erklären, warum mich dieser Film berührt hat und warum er meiner Meinung nach so viele Zuschauer berührt hat. Seine erste Stärke liegt in seiner Nüchternheit und Langsamkeit. Keine großen Reden, wenig Musik, lange „Fahrtenaufnahmen“, bei denen die Kamera auf Gesichter und Haltungen fokussiert, anstatt einer Reihe schneller, abwechselnder Einstellungen wie in Trailern. In einer hektischen, lauten Welt, in der sich alles zu schnell bewegt, ermöglicht uns dieser Film, zwei Stunden lang in eine andere Zeitlichkeit einzutauchen, die zur Innerlichkeit führt. Manchen gelingt dies nicht und sie langweilen sich ein wenig, aber die meisten Zuschauer erleben eine sehr bereichernde innere Reise. Denn die Mönche von Tibhirine, gespielt von bewundernswerten Schauspielern, ziehen uns in ihren Glauben und ihre Zweifel hinein. Und das ist die zweite große Stärke des Films: Fernab von jeglichem Manichäismus zeigt er uns das Zögern der Mönche, ihre Stärken und Schwächen. Xavier Beauvois filmt so realitätsnah wie möglich und wird dabei perfekt von dem Ordensmann Henri Quinson unterstützt. Er zeichnet das Porträt von Männern, die das Gegenteil von Hollywood-Superhelden sind: gequält und gelassen zugleich, ängstlich und zuversichtlich, und die sich ständig fragen, ob es sinnvoll ist, an einem Ort zu bleiben, an dem sie jederzeit Gefahr laufen, ermordet zu werden. Diese Mönche, die dennoch ein Leben am anderen Ende unseres Lebens führen, kommen uns nahe. Wir sind, ob Gläubige oder Nichtgläubige, berührt von ihrem klaren Glauben und ihren Ängsten, wir verstehen ihre Zweifel, wir spüren ihre Verbundenheit mit diesem Ort und der Bevölkerung. Diese Loyalität zu den Dorfbewohnern, mit denen sie zusammenleben und die auch der Hauptgrund für ihre Weigerung zu gehen und damit für ihr tragisches Ende sein wird, stellt zweifellos die dritte Stärke dieses Films dar. Weil diese katholischen Mönche sich entschieden haben, in einem muslimischen Land zu leben, das sie zutiefst lieben, und weil sie ein Vertrauens- und Freundschaftsverhältnis zur Bevölkerung pflegen, zeigt dies, dass der Zusammenprall der Kulturen keineswegs unvermeidlich ist. Wenn Menschen einander kennen und zusammenleben, verschwinden Ängste und Vorurteile, und jeder kann seinen Glauben leben und gleichzeitig den des anderen respektieren. Dies drückt der Prior des Klosters, Pater Christian de Chergé, in seinem geistlichen Testament, das Lambert Wilson am Ende des Films im Off vorliest, als die Mönche entführt werden und ihrem tragischen Schicksal entgegenziehen, auf bewegende Weise aus: „Sollte ich eines Tages – und das könnte heute sein – Opfer des Terrorismus werden, der offenbar alle in Algerien lebenden Ausländer erfasst, möchte ich, dass meine Gemeinde, meine Kirche und meine Familie sich daran erinnern, dass ich mein Leben Gott und diesem Land gewidmet habe. Ich habe lange genug gelebt, um zu wissen, dass ich Komplize des Bösen bin, das leider in der Welt zu herrschen scheint, und auch dessen, was mich blindlings treffen würde. Ich möchte, wenn die Zeit gekommen ist, diesen Moment der Klarheit erleben, der es mir erlaubt, Gott und meine Mitmenschen um Vergebung zu bitten und gleichzeitig jedem, der mir Schaden zugefügt hat, von ganzem Herzen zu vergeben. Die Geschichte dieser Mönche ist nicht nur ein Glaubensbekenntnis, sondern auch eine wahre Lektion in Menschlichkeit. Link zum Video Speichern [...]

Le Monde des religions Nr. 43, September-Oktober 2010 — In seinem neuesten Essay* zeigt Jean-Pierre Denis, Chefredakteur der christlichen Wochenzeitung La Vie, wie sich die libertäre Gegenkultur, die im Mai 1968 entstand, in den letzten Jahrzehnten zur dominierenden Kultur entwickelt hat, während das Christentum zu einer Randerscheinung geworden ist. Die Analyse ist treffend, und der Autor plädiert eloquent für ein „Christentum des Widerspruchs“, das weder siegreich noch defensiv ist. Die Lektüre dieses Werks regt mich zum Nachdenken an, beginnend mit einer Frage, die vielen Lesern, gelinde gesagt, provokant erscheinen wird: War unsere Welt jemals christlich? Dass es eine sogenannte „christliche“ Kultur gab, geprägt von den Glaubensvorstellungen, Symbolen und Ritualen der christlichen Religion, liegt auf der Hand. Dass diese Kultur unsere Zivilisation tief durchdrungen hat, so dass unsere Gesellschaften selbst in säkularisierten Zeiten von einem allgegenwärtigen christlichen Erbe durchdrungen bleiben – Kalender, Feste, Gebäude, künstlerisches Erbe, volkstümliche Ausdrucksformen usw. – ist unbestreitbar. Aber war das, was Historiker „Christenheit“ nennen, dieser tausendjährige Zeitraum vom Ende der Antike bis zur Renaissance, der die Verbindung der christlichen Religion mit den europäischen Gesellschaften kennzeichnet, jemals im tiefsten Sinne christlich, das heißt der Botschaft Christi treu? Für Sören Kierkegaard, einen glühenden und gequälten christlichen Denker, ist „das gesamte Christentum nichts anderes als der Versuch der Menschheit, wieder auf die Beine zu kommen, das Christentum loszuwerden“. Der dänische Philosoph unterstreicht treffend, dass die Botschaft Jesu Moral, Macht und Religion völlig untergräbt, da sie Liebe und Ohnmacht über alles andere stellt. so sehr, dass die Christen sich schnell bemühten, sie dem menschlichen Geist näher zu bringen, indem sie sie in einen Rahmen aus Gedanken und traditionellen religiösen Praktiken einbetteten. Die Entstehung dieser „christlichen Religion“ und ihre unglaubliche Entstellung ab dem 4. Jahrhundert im Spannungsfeld politischer Macht steht sehr oft im Widerspruch zu der Botschaft, von der sie ihre Inspiration bezieht. Die Kirche ist als Gemeinschaft von Jüngern notwendig, deren Mission es ist, die Erinnerung an Jesus und seine Gegenwart durch das einzige von ihm eingesetzte Sakrament (die Eucharistie) weiterzugeben, sein Wort zu verbreiten und vor allem davon Zeugnis abzulegen. Aber wie können wir die Botschaft des Evangeliums im kanonischen Recht, im pompösen Anstand, im engen Moralismus, in der pyramidenförmigen kirchlichen Hierarchie, in der Vervielfältigung der Sakramente, im blutigen Kampf gegen Häresien, im Einfluss des Klerus auf die Gesellschaft mit all den damit verbundenen Exzessen erkennen? Das Christentum ist die erhabene Schönheit der Kathedralen, aber es ist auch all das. Ein Vater des Zweiten Vatikanischen Konzils rief angesichts des Endes unserer christlichen Zivilisation aus: „Das Christentum ist tot, es lebe das Christentum!“ Paul Ricoeur, der mir diese Anekdote einige Jahre vor seinem Tod erzählte, fügte hinzu: „Ich würde eher sagen: Das Christentum ist tot, es lebe das Evangelium! Denn es hat nie eine authentisch christliche Gesellschaft gegeben.“ Stellt der Niedergang der christlichen Religion nicht letztlich eine Chance dar, die Botschaft Christi wieder zu Gehör zu bringen? „Man kann keinen neuen Wein in alte Schläuche füllen“, sagte Jesus. Die tiefe Krise der christlichen Kirchen ist vielleicht der Auftakt zu einer neuen Renaissance des lebendigen Glaubens der Evangelien. Ein Glaube, der, weil er die Nächstenliebe als Zeichen der Liebe Gottes bezeichnet, eine starke Nähe zum säkularen Humanismus der Menschenrechte aufweist, die die Grundlage unserer modernen Werte bilden. Und ein Glaube, der auch eine Kraft des erbitterten Widerstands gegen die materialistischen und merkantilen Impulse einer zunehmend entmenschlichten Welt sein wird. So kann aus den Ruinen unserer „christlichen Zivilisation“ ein neues Gesicht des Christentums entstehen, für das Gläubige, die dem Evangelium mehr verbunden sind als der christlichen Kultur und Tradition, keine Nostalgie empfinden werden. * Warum das Christentum ein Skandal ist (Seuil, 2010). http://www.youtube.com/watch?v=fELBzF4iSg4 [...]

Le Monde des religions Nr. 42, Juli-August 2010 — Besonders Skeptiker sind erstaunt über die Beständigkeit astrologischer Glaubensvorstellungen und Praktiken in allen Kulturen der Welt. Seit den ältesten Hochkulturen Chinas und Mesopotamiens gab es keinen bedeutenden Kulturraum, in dem der Astralglaube nicht florierte. Und während man ihn im Westen seit dem 17. Jahrhundert und dem Aufkommen der wissenschaftlichen Astronomie für ausgestorben hielt, scheint er in den letzten Jahrzehnten in zweifacher Form wiederauferstanden zu sein: populär (Zeitungshoroskope) und kultiviert – die Psycho-Astrologie des Astralhoroskops, die Edgar Morin ohne Zögern als eine Art „neue Wissenschaft des Fachs“ bezeichnet. In den antiken Hochkulturen waren Astronomie und Astrologie miteinander verbunden: Die genaue Beobachtung des Himmelsgewölbes (Astronomie) ermöglichte die Vorhersage von Ereignissen auf der Erde (Astrologie). Diese Entsprechung zwischen Himmelsereignissen (Finsternissen, Planetenkonjunktionen, Kometen) und irdischen Ereignissen (Hungersnot, Krieg, Königstod) bildet die Grundlage der Astrologie. Auch wenn sie auf jahrtausendealten Beobachtungen beruht, ist die Astrologie keine Wissenschaft im modernen Sinne, da ihre Grundlagen unbeweisbar und ihre Praxis vielfältigen Interpretationen unterworfen ist. Es handelt sich vielmehr um symbolisches Wissen, das auf dem Glauben an eine geheimnisvolle Korrelation zwischen Makrokosmos (Kosmos) und Mikrokosmos (Gesellschaft, Individuum) beruht. In der Antike beruhte ihr Erfolg auf dem Bedürfnis der Reiche, mithilfe einer höheren Ordnung, dem Kosmos, zu erkennen und Vorhersagen zu treffen. Das Lesen der Zeichen des Himmels ermöglichte es, die Warnungen der Götter zu verstehen. Von einer politischen und religiösen Lesart entwickelte sich die Astrologie im Laufe der Jahrhunderte zu einer individuelleren und säkulareren Lesart. Im Rom der frühen Neuzeit suchte man einen Astrologen auf, um die Eignung eines bestimmten medizinischen Eingriffs oder beruflichen Vorhabens zu prüfen. Die moderne Wiederbelebung der Astrologie unterstreicht das Bedürfnis, sich selbst durch ein symbolisches Instrument, die Astralkarte, zu erkennen. Diese soll den Charakter des Einzelnen und die Grundzüge seines Schicksals offenbaren. Der ursprüngliche religiöse Glaube wird aufgegeben, nicht jedoch der Glaube an das Schicksal, da der Einzelne zu einem bestimmten Zeitpunkt geboren werden soll, an dem das Himmelsgewölbe seine Möglichkeiten entfaltet. Dieses Gesetz der universellen Entsprechung, das die Verbindung zwischen Kosmos und Mensch ermöglicht, ist auch die Grundlage der sogenannten Esoterik, einer vielschichtigen religiösen Strömung parallel zu den großen Religionen, die ihre Wurzeln im Westen im Stoizismus (der Weltseele), im Neuplatonismus und in der antiken Hermetik hat. Das moderne Bedürfnis nach Verbindung mit dem Kosmos trägt zu diesem für die Postmoderne typischen Wunsch nach einer „Wiederverzauberung der Welt“ bei. Als sich Astronomie und Astrologie im 17. Jahrhundert trennten, waren die meisten Denker überzeugt, dass der astrologische Glaube wie ein Ammenmärchen für immer verschwinden würde. Eine abweichende Stimme erhob sich: Johannes Kepler, einer der Gründerväter der modernen Astronomie, zeichnete weiterhin Astralkarten und erklärte, man dürfe nicht versuchen, die Astrologie rational zu erklären, sondern sich auf die Beobachtung ihrer praktischen Wirksamkeit beschränken. Heute erlebt die Astrologie nicht nur im Westen eine gewisse Renaissance, sondern wird auch in den meisten asiatischen Gesellschaften weiterhin praktiziert. Damit entspricht sie einem so alten Bedürfnis wie der Menschheit: Sinn und Ordnung in einer so unvorhersehbaren und scheinbar chaotischen Welt zu finden. Ich möchte unseren Freunden Emmanuel Leroy Ladurie und Michel Cazenave herzlich für ihren langjährigen Beitrag danken, den sie in ihren Kolumnen in unserer Zeitung geleistet haben. Sie übergeben den Staffelstab an Rémi Brague und Alexandre Jollien, die wir herzlich begrüßen dürfen. http://www.youtube.com/watch?v=Yo3UMgqFmDs&feature=player_embedded [...]

Le Monde des religions Nr. 41, Mai-Juni 2010 — Die Frage nach dem Glück ist für die gesamte menschliche Existenz von zentraler Bedeutung und steht im Mittelpunkt der großen philosophischen und religiösen Traditionen der Menschheit. Ihr Wiederaufleben in den westlichen Gesellschaften zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist auf den Zusammenbruch der großen Ideologien und politischen Utopien zurückzuführen, die der Menschheit Glück bringen wollten. Der reine Kapitalismus ist als kollektives Sinnsystem ebenso gescheitert wie der Kommunismus oder der Nationalismus. Übrig bleibt die persönliche Suche, die es dem Einzelnen ermöglicht, ein glückliches Leben zu führen. Daher das erneute Interesse an antiken und östlichen Philosophien sowie die Entwicklung von Strömungen in monotheistischen Religionen, wie der evangelikalen Bewegung im christlichen Raum, die das irdische Glück und nicht mehr nur das Jenseits betonen. Liest man die vielen Standpunkte der großen Weisen und spirituellen Meister der Menschheit in diesem Dossier, spürt man eine permanente Spannung zwischen zwei Glückskonzeptionen, die die kulturelle Vielfalt überwindet. Einerseits wird Glück als stabiler, endgültiger und absoluter Zustand angestrebt. Es ist das versprochene Paradies im Jenseits, von dem man durch ein heiliges Leben hier auf Erden einen Vorgeschmack bekommen kann. Es ist auch das Streben buddhistischer oder stoischer Weiser, das darauf abzielt, hier und jetzt, jenseits aller Leiden dieser Welt, dauerhaftes Glück zu erlangen. Das Paradoxe an dieser Suche ist, dass sie theoretisch allen angeboten wird, aber Askese und den Verzicht auf alltägliche Freuden erfordert, zu denen nur wenige Menschen bereit sind. Am anderen Extrem wird Glück als zufällig, notwendigerweise vorübergehend und, alles in allem, als ziemlich ungerecht dargestellt, da es stark vom Charakter jedes Einzelnen abhängt: Wie Schopenhauer uns in Anlehnung an Aristoteles erinnert, liegt Glück in der Entfaltung unseres Potenzials, und tatsächlich gibt es eine radikale Ungleichheit im Temperament jedes Einzelnen. Glück, so seine Etymologie, verdankt sich daher dem Glück: „gute Stunde“. Und das griechische Wort Eudaimonia bezeichnet das Haben eines guten Dämons. Doch jenseits dieser Vielfalt an Standpunkten ist unter vielen Weisen aller Schulen eine Meinung zu hören, der ich mich voll und ganz anschließen kann: Glück hat vor allem mit einer gerechten Liebe zu sich selbst und zum Leben zu tun. Ein Leben, das man so akzeptiert, wie es sich präsentiert, mit seinen Freuden und Sorgen, und das versucht, das Unglück so weit wie möglich zu verdrängen, ohne jedoch von einer überwältigenden Fantasie des absoluten Glücks überwältigt zu werden. Ein Leben, das wir lieben, indem wir uns selbst so akzeptieren und lieben, wie wir sind, in einer „Freundschaft“ mit uns selbst, wie Montaigne es befürwortete. Ein Leben, das man mit Flexibilität angehen muss, begleitet von seiner ständigen Bewegung, wie dem Atmen, wie uns die chinesische Weisheit erinnert. Der beste Weg, so glücklich wie möglich zu sein, ist, „Ja“ zum Leben zu sagen. Video ansehen: Speichern Speichern Speichern Speichern [...]

Le Monde des religions Nr. 40, März-April 2010 — Benedikts XVI. Entscheidung, den Seligsprechungsprozess für Papst Pius XII. fortzusetzen, hat eine heftige Kontroverse ausgelöst, die sowohl die jüdische als auch die christliche Welt spaltet. Der Präsident der römischen Rabbinergemeinde boykottierte den Besuch des Papstes in der Großen Synagoge von Rom, um gegen Pius XII.s „passive“ Haltung gegenüber der Tragödie des Holocaust zu protestieren. Benedikt XVI. rechtfertigte die Entscheidung zur Heiligsprechung seines Vorgängers erneut mit dem Argument, er könne die Gräueltaten des Nazi-Regimes nicht offener verurteilen, ohne Repressalien gegen Katholiken zu riskieren, deren erste Opfer die Juden gewesen wären, von denen viele in Klöstern versteckt lebten. Dieses Argument ist völlig berechtigt. Der Historiker Léon Poliakov hatte bereits 1951 in der ersten Ausgabe des Breviers des Hasses, des Dritten Reiches und der Juden darauf hingewiesen: „Es ist schmerzlich festzustellen, dass das Papsttum während des gesamten Krieges, als die Todesfabriken auf Hochtouren liefen, schwieg. Man muss jedoch zugeben, dass, wie die Erfahrung auf lokaler Ebene gezeigt hat, auf öffentliche Proteste unmittelbar gnadenlose Sanktionen folgen konnten.“ Pius XII., ein guter Diplomat, versuchte, beide Seiten zufriedenzustellen: Er unterstützte die Juden im Geheimen und rettete nach der deutschen Besetzung Norditaliens direkt das Leben Tausender römischer Juden, vermied es jedoch, den Holocaust direkt zu verurteilen, um den Dialog mit dem Nazi-Regime nicht abzubrechen und eine brutale Reaktion zu vermeiden. Diese Haltung kann als verantwortungsbewusst, rational, umsichtig, ja sogar weise bezeichnet werden. Aber sie ist nicht prophetisch und entspricht nicht dem Handeln eines Heiligen. Jesus starb am Kreuz, weil er seiner Botschaft der Liebe und Wahrheit bis zum Ende treu geblieben war. Ihm nachgebend, geben die Apostel Petrus und Paulus ihr Leben, weil sie weder auf die Verkündigung der Botschaft Christi verzichten noch sie aus „diplomatischen Gründen“ den Umständen anpassen. Stellen Sie sich vor, sie wären anstelle von Pius XII. Päpste gewesen? Es ist schwer vorstellbar, dass sie sich mit dem Nazi-Regime arrangiert, sich aber stattdessen entschieden hätten, mit Millionen Unschuldigen deportiert zu werden. Dies ist der Akt der Heiligkeit, der prophetischen Bedeutung, den man angesichts solch tragischer historischer Umstände vom Nachfolger Petri erwarten konnte. Ein Papst, der sein Leben gibt und zu Hitler sagt: „Ich sterbe lieber mit meinen jüdischen Brüdern, als diese Gräueltaten zu dulden.“ Sicherlich wären die Repressalien für die Katholiken schrecklich gewesen, aber die Kirche hätte eine Botschaft von beispielloser Kraft an die ganze Welt gesendet. Die ersten Christen waren Heilige, weil sie ihren Glauben und ihre Nächstenliebe über ihr eigenes Leben stellten. Pius XII. wird heiliggesprochen, weil er ein frommer Mann, ein guter Verwalter der römischen Kurie und ein kluger Diplomat war. Dies ist die ganze Kluft, die zwischen der Kirche der Märtyrer und der nachkonstantinischen Kirche besteht, die mehr daran interessiert ist, ihren politischen Einfluss zu bewahren, als Zeugnis für das Evangelium abzulegen. [...]