لوموند دي ديانات رقم. 42 يوليو – أغسطس 2010 —

لوموند دي ديانات رقم. 42 يوليو – أغسطس 2010 —

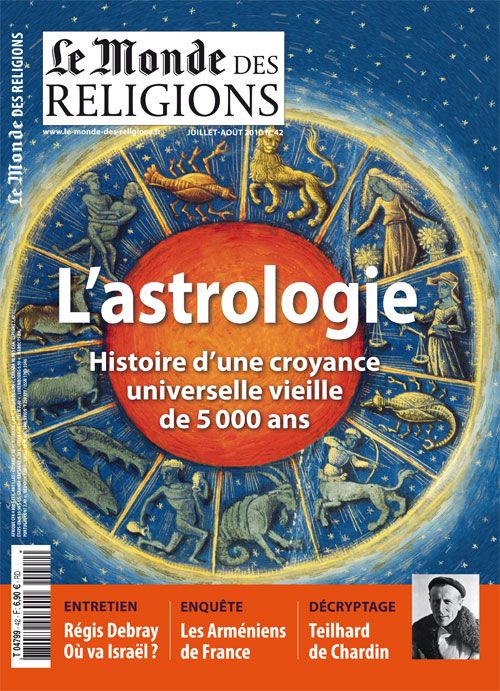

من المثير للدهشة، خاصةً بالنسبة للمتشككين، رؤية استمرارية المعتقدات والممارسات الفلكية في جميع ثقافات العالم. فمنذ أقدم الحضارات، في الصين وبلاد ما بين النهرين، لم تخلُ أي منطقة ثقافية رئيسية من ازدهار المعتقدات الفلكية. وبينما كان يُعتقد أنها في طريقها إلى الزوال في الغرب منذ القرن السابع عشر وظهور علم الفلك، يبدو أنها عادت للظهور من جديد في العقود الأخيرة بصورتين: شعبية (أبراج الصحف) ومُتخصصة - علم النفس الفلكي للخريطة الفلكية، والذي لا يتردد إدغار مورين في تعريفه بأنه نوع من "العلم الجديد للموضوع". في الحضارات القديمة، كان علم الفلك والتنجيم متداخلين: فالمراقبة الدقيقة للسماء (علم الفلك) سمحت بالتنبؤ بالأحداث التي تقع على الأرض (التنجيم). إن هذا الترابط بين الظواهر الفلكية (كالكسوف، واقتران الكواكب، والمذنبات) والظواهر الأرضية (كالمجاعات، والحروب، ووفاة الملوك) هو أساس علم التنجيم. ورغم أنه يستند إلى آلاف السنين من الملاحظات، إلا أن التنجيم ليس علمًا بالمعنى الحديث للكلمة، إذ أن أساسه غير قابل للإثبات وممارسته عرضة لتفسيرات لا حصر لها. ولذلك، فهو معرفة رمزية، تقوم على الاعتقاد بوجود ترابط غامض بين العالم الأكبر (الكون) والعالم الأصغر (المجتمع، والفرد). في العصور القديمة، استمد التنجيم نجاحه من حاجة الإمبراطوريات إلى التمييز والتنبؤ بالاعتماد على نظام أعلى، ألا وهو الكون. فقد مكّنهم تفسير علامات السماء من فهم التحذيرات التي ترسلها الآلهة. ومن منظور سياسي وديني، تطور التنجيم عبر القرون نحو تفسير أكثر فردية وعلمانية. في روما، في مطلع عصرنا، كان الناس يستشيرون المنجمين لتحديد مدى ملاءمة إجراء طبي معين أو مشروع مهني محدد. ويكشف الإحياء الحديث لعلم التنجيم عن حاجة أكبر إلى معرفة الذات من خلال أداة رمزية، هي خريطة الميلاد، التي يُعتقد أنها تكشف شخصية الفرد والخطوط العريضة لمصيره. يُنبذ الاعتقاد الديني الأصلي، لكن لا يُنبذ الإيمان بالقدر، إذ يُفترض أن يولد الفرد في لحظة محددة تتجلى فيها إمكانات السماء. هذا القانون للتوافق الكوني، الذي يربط الكون بالبشرية، هو أيضًا أساس ما يُسمى بالباطنية، وهو تيار ديني متعدد الأوجه يوازي الأديان الكبرى، ويستمد في الغرب جذوره من الرواقية (روح العالم)، والأفلاطونية المحدثة، والهرمسية القديمة. وتساهم الحاجة الحديثة للتواصل مع الكون في هذه الرغبة في "إعادة سحر العالم"، وهي سمة مميزة لما بعد الحداثة. عندما انفصل علم الفلك عن التنجيم في القرن السابع عشر، كان معظم المفكرين مقتنعين بأن المعتقدات الفلكية ستختفي إلى الأبد، لتتحول إلى مجرد خرافات. لكن ظهر صوت معارض: صوت يوهانس كيبلر، أحد مؤسسي علم الفلك الحديث، الذي واصل رسم الخرائط الفلكية، موضحًا أنه لا ينبغي البحث عن تفسير منطقي للتنجيم، بل الاعتراف بفعاليته العملية. واليوم، من الواضح أن التنجيم لا يشهد انتعاشًا في الغرب فحسب، بل لا يزال يُمارس في معظم المجتمعات الآسيوية، مُلبيًا بذلك حاجة قديمة قدم البشرية نفسها: إيجاد معنى ونظام في عالم لا يمكن التنبؤ به ويبدو فوضويًا.

أتقدم بخالص الشكر لصديقينا إيمانويل ليروي لادوري وميشيل كازيناف على كل ما قدماه من خلال مقالاتهما في صحيفتنا على مر السنين. وهما الآن يسلمان الراية إلى ريمي براغ وألكسندر جوليان، اللذين نرحب بهما بكل سرور.

http://www.youtube.com/watch?v=Yo3UMgqFmDs&feature=player_embedded